Già all’inizio degli anni Ottanta lo scrittore e psicologo austriaco Manès Sperber non aveva dubbi: «Lei deve assolutamente scrivere le sue memorie!» intimò a Wolf Biermann che era andato a trovare quel vecchio ex comunista nella sua casa di Parigi. Era ormai chiaro che il bardo socialista cresciuto alla scuola della dialettica brechtiana e incline alla lode del dubbio rappresentava una figura esemplare per le dram-matiche vicende della storia tedesca ed europea del dopoguerra.

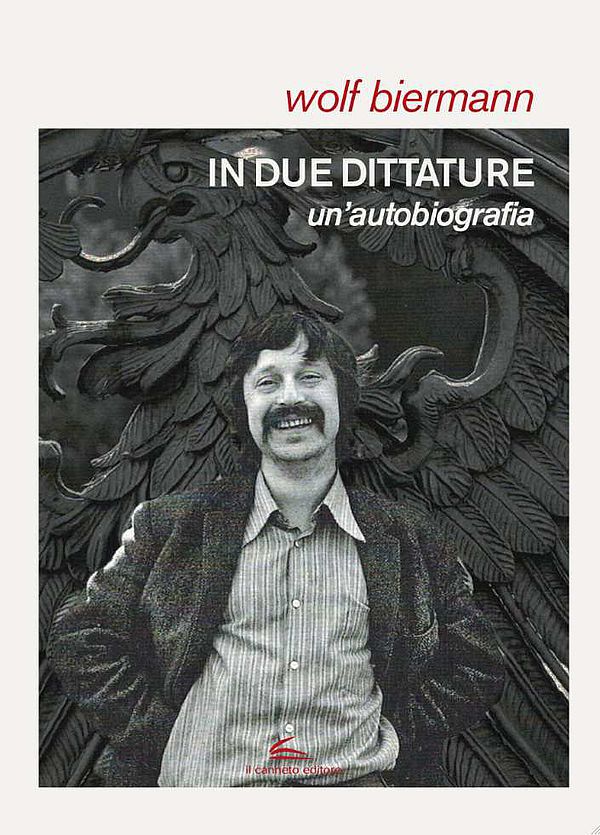

Da allora di tempo ne è passato, ma l’autobiografia In due dittature uscita nel 2016 e ora proposta dall’editore genovese Il Canneto nella splendida traduzione di Alberto Noceti conferma quanto fosse importante seguire quel percorso attraverso l’inesauribile testimonianza del suo protagonista. Rievocando gli eventi anche più drammatici, Biermann scrive pagine coinvolgenti e incalzanti come se rivivesse quei momenti in forma di romanzo e da una distanza che, senza oscurare il dolore e la delusione di un tempo, li traduce in una grande esperienza collettiva.

La sua vita del resto si interseca indissolubilmente con la storia della Rdt e di Berlino est dove nel novembre nel 1976, privato della cittadinanza, non poté più rientrare dopo un concerto tenuto a Colonia. Tragico destino per uno come lui, figlio di un padre ebreo comunista morto ad Auschwitz, che aveva deciso di trasferirsi, a diciassette anni, nella Rdt da Amburgo dov’era nato nel 1936. In realtà già da tempo la Stasi, cioè la principale organizzazione di sicurezza e spionaggio della Germania orientale, era intenzionata a spedirlo all’ovest dopo aver tentato invano di convertirlo alla linea del partito. Mentre i suoi lieder, che intonava con voce rauca e aggressiva, parlavano di un socialismo dal volto umano, quasi un’anticipazione della perestrojka, e dalla sua chitarra Weissgerber uscivano note micidiali come proiettili diretti verso burocrati e stalinisti. Naturalmente la reazione non si fece attendere: prima lo accusarono di scetticismo e disfattismo, poi gli impedirono di esibirsi in pubblico.

Lui intanto pubblicava poesie e canzoni presso l’editore occidentale Wagenbach. Raccolte che hanno segnato un’intera epoca come L’arpa di fil di ferro del 1965 e più tardi, nell’autunno del 1968, Con le lingue di Marx e di Engels, che gli guadagnò il Premio letterario Fontane a Berlino Ovest, dov’era uscita anche la sua Fiaba d’autunno che il governo definì «un’istigazione contro lo Stato». Più tardi, nel 1972 sempre da Wagenbach uscirono il poema Germania, una fiaba d’inverno e la raccolta Per i miei compagni. Grazie a un sofisticato microfono che la madre Emma gli aveva portato da Amburgo, mimetizzato da banana, lui riuscì intanto a crearsi un piccolo studio di registrazione a casa propria, nella Chausseestrasse a Berlino est, non lontano dal cimitero dove riposano, fra gli altri, Brecht e Hegel. Faceva da sfondo alle sue canzoni una singolare big band: erano i rumori che salivano dalla strada, l’intera polifonia della grande città.

Per il suo paese l’impenitente chansonnier non esisteva, mentre i suoi lieder superavano facilmente il Muro, e all’Ovest andavano a ruba. Visse una sorta di paradosso: negli undici anni durante i quali fu totalmente vietato, finì per essere la persona meno isolata della Rdt. Già nel 1966, in occasione di un concerto al cabaret Distel, Joan Baez gli fece visita e gli dedicò pubblicamente una canzone nel corso della serata. Lo andavano a trovare anche famosi scrittori occidentali come Böll, Frisch e Grass, che lo definì il Grande Inquisitore. In quegli anni lontani Biermann attirava una certa sinistra per quell’idea di socialismo che coniugava Marx con l’utopia, esaltava la felicità del singolo contro la repressione del collettivo e sognava, come il suo grande amico filosofo Robert Havemann, l’umanizzazione del sistema.

Non a caso aveva come compagni di strada un manipolo di giovani e scalpitanti scrittori, da Christa Wolf a Heiner Müller, da Volker Braun a Günter Kunert, la parte più genuina e originale della letteratura d’oltr’Elba divisa fra resistenza interna ed esilio, fra un’idea di socialismo democratico e il rifiuto integrale del sistema. Poi le strade si divisero e il cantore Biermann tornò nella natia Amburgo: era svanito un sogno e lui si sentiva «un naufrago in terra straniera». Viaggiava per l’Europa da un concerto all’altro, poi si trasferì per un certo periodo a Parigi, dove ebbe anche occasione di incontrare Sartre. Col tempo dovette dare ragione alla moglie del suo maestro Hanns Eisler: era un fatto positivo che non dovesse più ululare le sue canzoni rinchiuso nella gabbia a Berlino Est.

Nel frattempo la sua vita, che sentimentalmente aveva definito uno sconquasso, e di cui l’autobiografia offre un ampia e dettagliata testimonianza fra compagne, mogli e figli, ritrova grazie alla presenza di Pamela un nuovo solido equilibrio. Era la persona unica, che aveva sempre cercato e grazie alla quale riacquistò la forza per resistere nella battaglia del mondo. La sposò il giorno prima della caduta del Muro: ora rinasceva la sua vita, mentre il crollo della dittatura gli ispirava la Ballata dei vecchi depravati contro i potenti di un tempo a cui si rivolgeva con ironica magnanimità: «Non la vendetta, ma la pensione!».

Nel conflitto col Potere non ebbe però dubbi: la Rdt, come riafferma nelle sue pagine, «fu la dittatura di un’élite di Partito sul Partito e sul popolo, uno Stato di ingiustizia, uno Stato iniquo». Ma in qualche modo aveva vinto la sua musica libertaria e insolente se i politici si erano scomodati per una manciata di canzoni contestatrici, facendolo pedinare e spiare da oltre duecento persone nel corso degli anni, come apprese dai dossier recuperati nella vecchia centrale della Stasi.

L’inquisitore dalla chitarra micidiale si è da tempo trasformato in un disincantato osservatore della nuova realtà tedesca, ancora oggi pieno di dubbi sulla riunificazione fra parenti poveri a est e ricchi a ovest o sul capitalismo che dimentica per strada il sogno di una società più equa e giusta. Ma la sua autobiografia va ben oltre l’aspetto ideologico e affonda nella vita e nei suoi affetti, rievocando la coraggiosa figura della madre Emma e di Nonna Meume a cui dedicò una splendida poesia, e di molti amici che lo sostennero così come dei tanti amori che gli diedero forza nei momenti più difficili. L’outsider per nascita, com’egli stesso si è definito, resta il portavoce di un’identità costruita fra le contraddizioni tedesche. Del resto, come dice un suo verso, solo chi muta è fedele a sé stesso.