Il centro propulsivo dell’arte moderna per lungo tempo è stato Parigi. Si è concentrato poi, nel secondo dopoguerra, negli Stati Uniti. Qui aprivano le gallerie maggiormente influenti, c’erano i critici più spudorati e soprattutto giravano moltissimi soldi. E l’arte ha riflettuto le contraddizioni della prima potenza mondiale e le sue incongruenze.

A Palazzo Strozzi di Firenze una mostra indaga sugli anni cruciali che vanno dal 1961 al 2001.

Il 20 gennaio del 1961 si insedia alla Casa Bianca John Fitzgerald Kennedy. Durante il suo giuramento esorta gli americani a «non chiedere cosa il vostro Paese può fare per voi. Chiedete cosa potete fare voi per il vostro Paese». Invita tutti a unirsi contro la povertà, le malattie e la guerra stessa. L’11 dicembre dello stesso anno Kennedy invia i primi elicotteri americani con 400 soldati a Saigon a sostegno del Vietnam del Sud.

Quarant’anni dopo, l’11 settembre 2001, durante la presidenza di George W. Bush, quattro simultanei attacchi terroristici aerei di Al Qaeda mutano il paradigma del mondo intero. Dei quattro aerei di linea dirottati due si abbattono contro le Twin Towers a New York, dove muoiono circa tremila persone, un terzo si schianta sul Pentagono a Washington e il quarto, destinato forse alla Casa Bianca, cade in Pennsylvania.

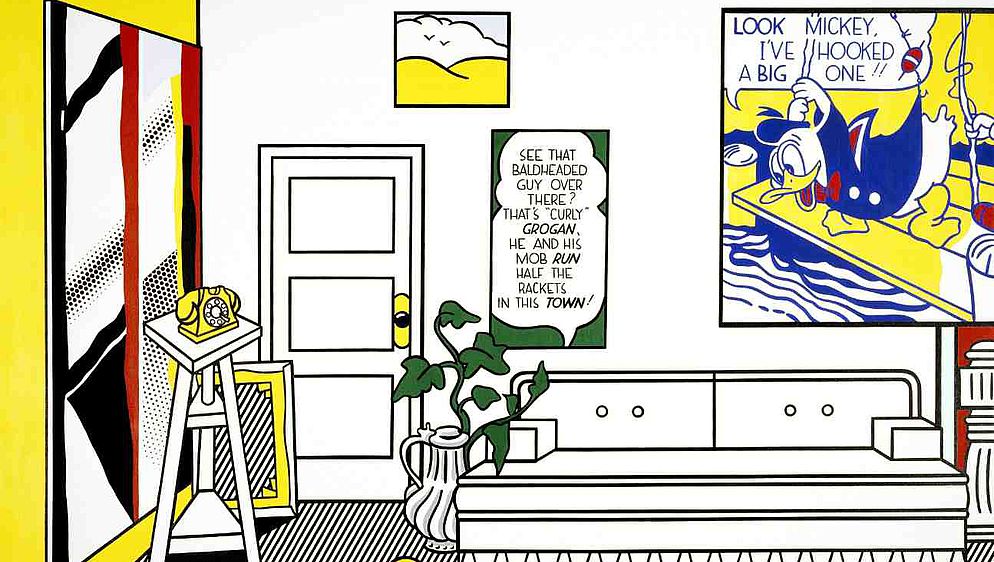

La mostra fiorentina esplora questo periodo tribolato, fra arte e politica. Partendo dall’American Dream, il nuovo sogno americano che rappresenta il cambiamento in meglio dello status sociale della popolazione con il relativo benessere e consumismo. La Pop Art negli anni Sessanta incarna questo sogno con Andy Warhol e la sua famosa Campbell’s Tomato Juice Box o le scatole della Heinz o della Kellog’s. Per lui la «cosa più bella di Tokyo è McDonald’s. La cosa più bella di Stoccolma è McDonald’s. La cosa più bella di Firenze è McDonald’s. Pechino e Mosca non hanno ancora nulla di bello».

Ma gli Stati Uniti sono anche un centro di diversità: neri, nativi americani, comunità LGBTQ, latinos, femministe. Il culmine artistico di queste rivendicazioni è la storica Whitney Biennal di New York del 1993 con installazioni e opere provocatorie. Molti gli artisti di colore presenti ma anche personalità femministe come Lorna Simpson. A Firenze troviamo il suo Wigs (portfolio): 32 litografie su feltro rappresentanti parrucche femminili – ricce, mosse ma pure per bambole e un merkin, una parrucca pubica – che raccontano del loro rapporto con il corpo e la sua identità.

Come non parlare della Selezione da Cremaster 2 di Matthew Barney uno dei più intriganti e visionari artisti del periodo. Cremaster è composto da 5 film «dal respiro epico e monumentale». Il cremastere è il muscolo che controlla l’abbassamento e l’innalzamento dei testicoli a seconda degli stimoli esterni: paura, temperatura… Ognuno dei film è incentrato su una serie di imprese atletiche per superare delle sfide sempre più difficili. Un lavoro sul corpo e i suoi mutamenti come recita Ovidio all’inizio delle sue Metamorfosi: «I corpi mutati in forme diverse io canto». Cremaster 2 si ispira a The Executioner’s Song che Norman Mailer dedica a Gary Gilmore giustiziato nel 1977 nello stato dello Utah per duplice omicidio. Essendo un mormone Gilmore sceglie la fucilazione per versare il proprio sangue sul terreno e ottenere così l’espiazione dei peccati. Barney realizza un film surreale con dentro i temi fondanti della cultura americana: il mito, la violenza, la religione e la natura.

Tutte le opere provengono dal Walker Art Center di Minneapolis. Vincenzo de Bellis in catalogo lo definisce un museo-culto. Sorto nel 1864 grazie all’uomo d’affari Thomas Barlow Walker aveva un approccio eclettico all’arte che spaziava dalle giade cinesi ai paesaggi francesi. Nel 1915 contava centomila visitatori all’anno. Dopo il 1935 subentrano i nipoti e diventa un esempio di centro artistico contemporaneo. Dal 1940 si distingue dagli altri musei perché espone arte contemporanea. Oggi è «riconosciuto a livello internazionale come modello unico di organizzazione artistica multidisciplinare e come leader nazionale per i suoi approcci innovativi nel coinvolgimento del pubblico».

La mostra è suddivisa in 10 sezioni: da Changes – che rappresenta la transazione fra il vecchio e il nuovo mondo – con opere di Louise Nevelson e Mark Rothko, a Going West – con il viaggio al centro del sogno americano, i figli dei fiori, la controcultura hippy, l’amore libero e gli allucinogeni – con lavori di John Baldessari e i temi politico-sociali della comunità LGBTQ, con Mike Kelley, McCarthy, Simmons e Mark Bradford che viene scelto come rappresentante degli Stati Uniti alla Biennale di Venezia del 2017.

Le ultime sale sono dedicate a Kara Walker e alle sue opere controverse che rappresentano stupri, violenze e sopraffazioni. Nella silhouette di carta ritagliata Cut si vede una donna nera che si recide le vene dei polsi dopo uno stupro. Il cortometraggio Testimony: Narrative of a Negress Burdened by Good Intentions racconta la storia di alcuni schiavi di colore che inseguono uomini bianchi, li frustano, li imprigionano, ne abusano sessualmente e poi li linciano.

Ottima la cronologia a fine catalogo, a cura di Ludovica Sebregondi, che affianca le vicende storiche e quelle artistiche.