Avrebbe dovuto chiamarsi «Cazzotto». Era il nome che Luisa Spagnoli aveva in mente per il cioccolatino oggi conosciuto come «Bacio». Lo inventò nel 1922 per riciclare le nocciole frantumate – l’unica intera poggiava sulla cima del dolcetto. Giovanni Buitoni lo battezzò con il nome che ha resistito fino a oggi. Federico Seneca – il genio della pubblicità celebrato pochi mesi fa da una mostra al Max Museo di Chiasso, a 40 anni dalla morte – disegnò il bacio degli amanti ispirandosi al quadro di Francesco Hayez e inserì i cartigli con la frase d’amore. Unica concessione alla modernità, le frasi ora sono d’autore vivente. Accanto al classico Cyrano de Bergerac, all’ancora più classico La Rochefoucauld, all’apostrofo rosa tra le parole «t’amo» (Edmond Rostand, se siete curiosi), le hanno firmate Federico Moccia di Tre metri sopra il cielo e Fedez (rapper e giudice all’ultima edizione di X-Factor).

L’apostrofo è troppo poco, se dobbiamo dare retta a Ranieri Polese e al suo gustoso libretto appena uscito da Archinto con il titolo Per un bacio d’amor. I baci nella canzone italiana. I baci, potremmo dire, funzionano nelle canzonette come punteggiatura: il bacio innocente potrebbe fungere da virgola; il bacio insistito potrebbe essere un punto; il punto e virgola potrebbe essere il bacio rubato, amichevole ma non del tutto; i due punti potrebbero essere il «french kiss».

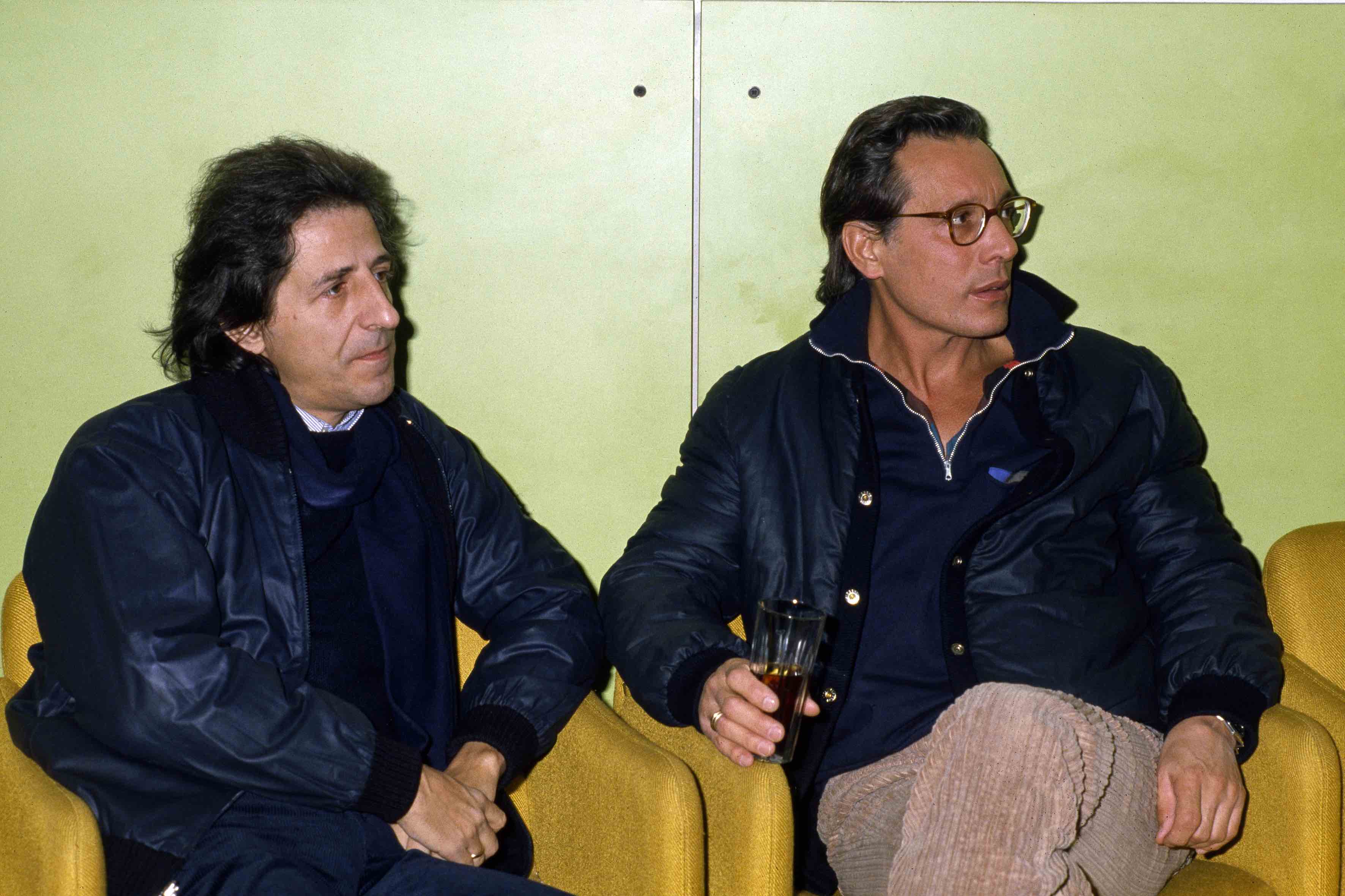

In Francia quel bacio era chiamato «baiser florentin». Nulla sfugge a Ranieri Polese, giornalista culturale che aveva curato un numero dell’Almanacco Guanda dedicato appunto alle canzonette. Titolo La musica che abbiamo attraversato, con un saggetto a firma Adriano Sofri sulla canzone di Domenico Modugno Piange il telefono. Qui si comincia subito citando il Canzoniere di Francesco Petrarca. «Trattasi di canzonette», diceva Enzo Jannacci. Ma raccontano il costume italiano meglio di tanti saggi. Proprio come Trattasi di Il sorpasso di Dino Risi racconta magnificamente l’Italia e il carattere degli italiani. E come l’episodio dei Mostri dedicato al Premio Strega – con Vittorio Gassman in tubino e tacchi alti che si atteggia a Maria Bellocci (suo marito Guido Alberti produceva il liquore Strega) – ritrae perfettamente il mondo letterario italiano.

Ranieri Polese parte da una constatazione di Edmondo Berselli (altro grande studioso del costume italiano, ci manca dal 2010). I baci sono scomparsi. «Abbiamo fatto l’amore e mi hai detto mi dispiace / mi hai lanciato una scarpa col tacco e poi abbiamo fatto pace / abbiam rifatto l’amore e ti è piaciuto un sacco e dopo un po’ mi hai lanciato la solita scarpa col tacco» canta Jovanotti in Un raggio di sole. I moderni fanno l’amore senza passare dal via. Genitori e nonni, a giudicare dalle canzonette, sembrava che restassero sempre al via. Fino all’arrivo di un pargoletto sbucato chissà da dove.

Il primo bacio della canzone italiana si trova nel 1881, in Musica proibita. Un romanza ancora imparentata con il linguaggio aulico del melodramma. Molte le «dislocazioni sintattiche» – parole di Ranieri Polese, gli aggettivi e i complementi non sono mai dove uno se li aspetta: per i letterati italiani sono il primo scalino verso la poesia. Tutta colpa di Arrigo Boito, di certe sue rime azzardate, di certe parole pescate dove il vocabolario le ha nascoste perché nessuno le molestasse. Questo abbiamo pensato, malignamente. Senonché qualche settimana fa, ascoltando il Falstaff di Giuseppe Verdi – nella geniale regia di Damiano Michieletto, che ambienta l’opera alla casa di riposo per musicisti dove lo svizzero Daniel Schmidt ambientò il Bacio di Tosca – abbiamo scoperto che il librettista nel 1893 usava già la parola «gattamorta». Da restarci secchi.

Arrivano i brividi del tabarin, dei cuori che alla maniera di Gadda «palpitano» (una pettoruta soprano appare in uno dei racconti di L’Adalgisa), della coca boliviana (parente stretto di «mi imbarcai su un cargo che batteva bandiera liberiana» in Borotalco di Carlo Verdone). Fioriscono i doppi sensi, e in Profumi e balocchi abbiamo il primo product placement: la boccetta di cristallo è Coty.

Per arrivare ai giorni nostri – e appunto alla scomparsa del bacio passando per la furia di Riccardo Cocciante: «E adesso spogliati, come sai fare tu, ma non illuderti, io non ci casco più» – innumerevoli sono i ribaltamenti (anche sessantottini e contestatari), le citazioni, i commenti ironici e colti. Incredibile che ce ne stiano così tanto in cento sveltissime pagine.