C’era una volta un re… Sì, ma stavolta conta soprattutto il figlio di un sovrano, per l’esattezza del grande re Salomone. Il ragazzo divenne pastore: costretto al nomadismo per assicurare erbetta e nuovi pascoli alle sue greggi, impossibilitato dunque a portarsi appresso marchingegni e macchinari d’un certo peso – leggi telai – voleva realizzare una stoffa non tessuta, realizzata con la lana delle sue pecore.

Ci lavorò sopra a lungo e con scarsa fortuna, poi sfogò la sua frustrazione dapprima picchiando quell’ammasso di lana. L’insuccesso lo portò infine a versare calde lacrime sui fiocchi bianchi ed ecco che miracolosamente quel vello si trasformò in una stoffa compatta. È bellissima questa fiaba/leggenda che ci permette altresì di situare la creazione del feltro attorno al 950 a. C., riassumendo poeticamente quello che invece è un processo assai complicato. Bisogna pulire e cardare la lana, stenderne il primo strato su una stuoia, quindi aggiungere acqua, amido, grasso, sapone e persino uova per dare inizio alla follatura: la lana è arrotolata nella stuoia e compressa per permettere alle fibre di intrecciarsi. Si ottiene così una coperta dai molteplici usi.

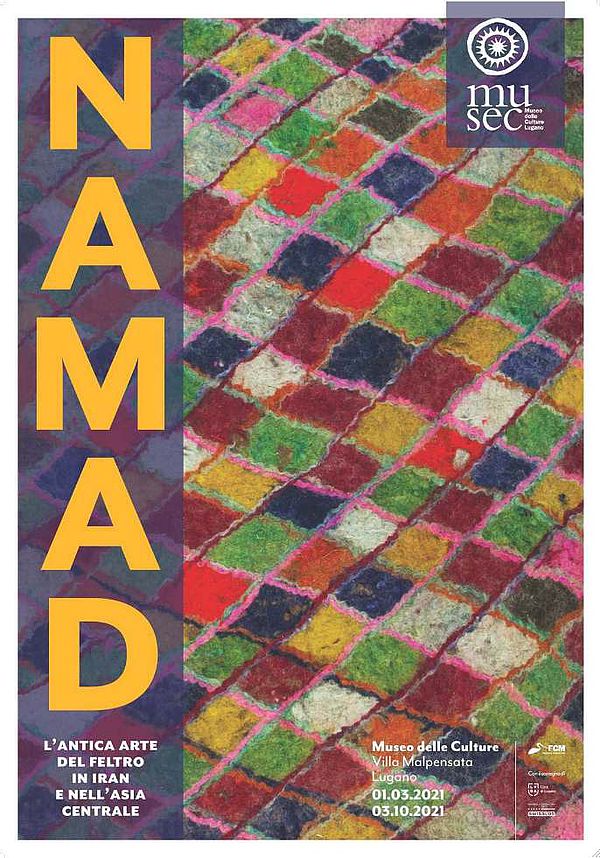

Da quello più immediato (arazzo o tappeto, adatto per le cinque quotidiane preghiere richieste ai musulmani) fino alla costruzione – con la dovuta struttura di legno – di una tenda/casa, la yurta, dove ancora oggi vivono tribù nomadi mongole, kazake e kirghise. Una tradizione millenaria sopravvissuta in una vasta aerea che va dai Paesi dell’Europa orientale sino alla provincia cinese dello Xinjiang, passando dall’Asia centrale e dall’Iran, dove il feltro è chiamato Namad. Proprio da questo termine farsi prende il nome la mostra al Musec di Lugano, che presenta una selezione di tessuti della Collezione di Sergio Poggianella, gallerista ed esperto d’arte orientale. Una collezione estremamente importante poiché i feltri non sono destinati a vita eterna: «Disegni e motivi ornamentali rimangono molto in superficie. Una volta usurati dall’uso e dal tempo, i feltri vengono buttati e sostituiti», ci spiega Imogen Heitmann, ricercatrice che ha curato sia l’esposizione sia il ricco saggio (definirlo catalogo sarebbe davvero riduttivo) che l’accompagna.

Il percorso espositivo ruota intorno all’iconografia di questi feltri, fatta di disegni e motivi apparentemente astratti, in realtà parte di una complessa e articolata raffigurazione simbolica, sulla quale è lecito pensare abbiano posto la loro attenzione gli Avanguardisti russi, in particolare Vasilij Kandinskij, affascinati da losanghe e spirali e dai loro colori vivaci. Una singola spirale rimanda allo scorpione. Quattro spirali combinate creano un motivo solare, legato al culto del Sole, mentre due spirali speculari sono le corna di montone. Una spirale sopra l’altra la donna partoriente, mentre se poste agli angoli – spiega ancora la curatrice – le spirali rimandano alla protezione dai quattro punti cardinali.

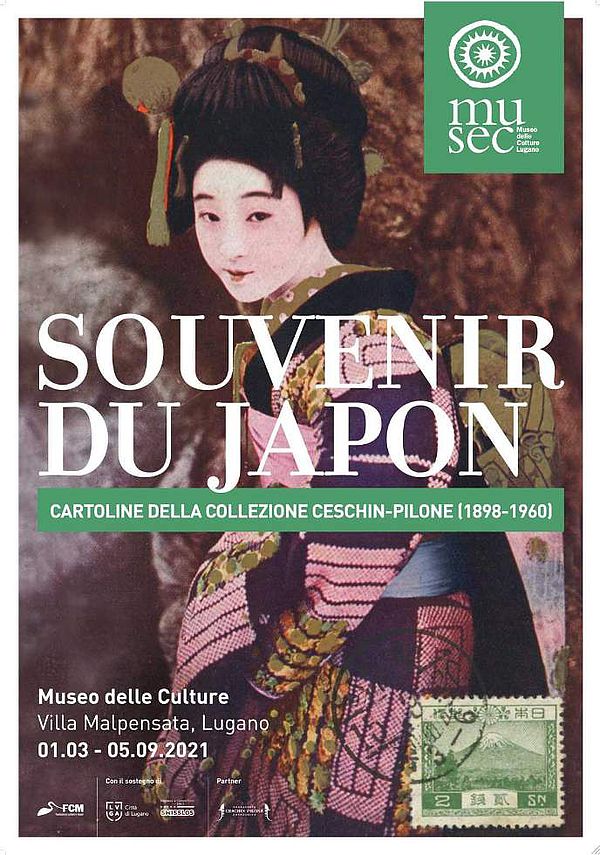

Accanto ai feltri, sono le cartoline giapponesi della Collezione Ceschin Pilone (1898-1960) le protagoniste dell’altra mostra del Musec: Ehagaki, dagli ideogrammi nipponici che definiscono questo ex-oggetto del desiderio, ormai mandato in pensione dai selfies. Si parte dalle cartes postales inviate a inizio ’900 da Romeo Bernotti – futuro Ammiraglio della Regia Marina italiana, allora di stanza tra Hokkaido Yokohama e Nagasaki – alla fidanzata rimasta sull’isola d’Elba. A Moira Luraschi si deve, dopo ben nove anni di studi e ricerche, il poderoso saggio che rivela – accanto a ben documentati excursus storico/estetici – pure una miriade di curiosità riguardo le cartoline. Statistiche che segnano quasi 500 milioni di cartoline spedite nel 1905 dal Sol Levante, cifra poi cresciuta a un miliardo e mezzo in meno di dieci anni. Svela l’importanza dell’espandersi della rete ferroviaria per la loro diffusione (tempi di consegna ridotti), ma anche quella dell’invenzione della penna stilografica (Waterman, 1883).

Le 600 cartoline presentate al Musec documentano altresì l’evolversi sia delle tecniche di stampa, sia dei temi scelti da fotografi, pittori e grafici. Dal Giappone più classico (appunto da cartolina), con geishe samurai Monte Fuji e ciliegi sempre in fior, all’industrializzazione decisa dopo la guerra russo-giapponese; dal crescente nazionalismo – colonizzati cinesi e coreani felici e contenti –, alla creazione di un immaginario erotico che piace(va) molto agli occidentali.