Mentre la difesa del nostro pianeta impone rinunce, sul piano pubblico e privato, insomma stop alle conquiste spaziali e meno viaggi in aereo, a Londra una mostra lancia una proposta di segno opposto. S’intitola Moving to Mars e, curiosamente, è stata allestita dal Design Museum. Fatto sta che, sia per il tema intempestivo, sia per la sede, a prima vista inadeguata, ha innescato una polemica, d’ordine politico e morale, che vede in prima fila «The Guardian», quotidiano sulla cresta dell’onda ambientalista.

Dalle sue pagine è partita una raffica di accuse e sospetti nei confronti di un’iniziativa inopportuna, che, partendo dall’idealismo dello scienziato Stephen Hawking, sembra adesso coprire gli interessi del miliardario sudafricano Elon Musk. In altre parole, esplorare Marte, in vista di un possibile insediamento umano, rappresenta una sfida inutile, fine a se stessa, e, in definitiva, una forma di colonialismo a oltranza, da parte dei poteri forti, NASA e Agenzia Spaziale Europea, comprese.

Dal canto loro, gli organizzatori della mostra, anticipando le reazioni dell’opinione pubblica, hanno voluto, innanzitutto, rispondere a un interrogativo scontato: perché un museo del design si occupa di un’impresa spaziale? Secondo Justin MacGuirk, capo curatore dell’istituto, a giustificare quest’evento è la presenza dell’uomo, quale protagonista di un viaggio, non impossibile, anche se discusso. «Non si tratta, dichiara, di unificare le posizioni sulla fattibilità del progetto.

Ci si rivolge, consapevolmente, a sostenitori e scettici. Intanto, però, la scienza prosegue il suo corso. Già nel 1976, sonde approdate sul pianeta rosso, avevano riportato le immagini di un mondo tutto da scoprire». Da qui, l’ipotesi, non più fantascientifica, di un nuovo itinerario a disposizione di un’altra generazione di astronauti, cioè persone alle quali occorre procurare abiti e poi abitazioni, arredi, utensili, alimenti, in grado di consentire l’esistenza quotidiana. Sia durante un volo di sei mesi lungo un percorso di 53 milioni di km, e, in seguito, durante il soggiorno in un ambiente dove la temperatura è, di media, meno 65°, e l’atmosfera carica di anidride carbonica, radiazioni cosmiche, tempeste di sabbia.

Ora proprio queste esigenze d’ordine pratico comportano aspetti d’ordine tecnologico e, non da ultimo, estetici, insomma creativi. Una sfida che ha mobilitato industria tessile e stilisti, impegnati nel filone spaziale, che prese avvio con le tute, gli stivali, i guanti destinati agli astronauti approdati 50 anni fa sulla Luna. Per non parlare degli architetti e degli ingegneri, chiamati, a loro volta, in causa per progettare case, si parla di bolle, da costruire usando materiale locale, il «regolith», estratto dal suolo, per ottenere pareti spesse, tali da rendere, all’interno, l’aria respirabile.

Tutto questo dispendio di soldi, di energie intellettuali e inventiva, per permettere a pochi spericolati cittadini terrestri di mettersi alla prova in condizioni limite? All’interrogativo, suggerito dal cosiddetto buonsenso, che non porta lontano, il museo londinese replica rifacendosi all’esperienza storica, che racconta un itinerario mai concluso. Ed è quello che esprime l’incessante aspirazione alla conoscenza, alla necessità di andare avanti, superando le frontiere dell’ancora ignoto. Sotto questa spinta, si scoprirono continenti, si decifrarono linguaggi, si crearono mezzi di trasporto e di comunicazione.

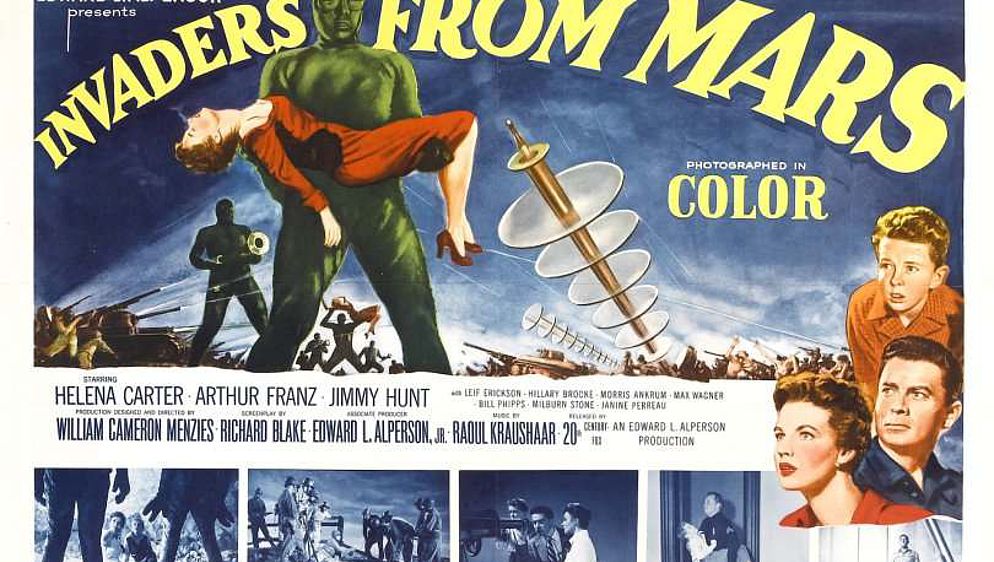

Anche la conquista di Marte ha alle spalle precedenti secolari. Gli esordi risalgono, addirittura alla civiltà babilonese: con una tavoletta in cui figurano osservazioni planetarie sul pianeta rosso. A questo rarissimo reperto si affiancano oggetti e documenti che, con effetti spettacolari, illustrano le tappe di uno spirito di ricerca che «appartiene al nostro DNA».

Dai rudimentali telescopi usati dagli astronomi nel 1700, a quello usato da Giovanni Schiaparelli all’osservatorio di Brera agli inizi del 1900, fino ai missili dell’era Wernher von Braun e infine alle navicelle che consentirono l’allunaggio, ci si trova, da visitatori profani, coinvolti in un’esperienza culturale, e soprattutto umana, che induce alla riflessione. Certo, oggi, lo spirito di conquista colpevolizza, richiama alla memoria sopraffazioni di stampo colonialista, distoglie l’attenzione dai problemi della tutela ambientale. Ma pensare oltre rimane una scappatoia indispensabile verso l’avventura.