Idrogeno, elio, litio, berillio, boro: sono i nomi di cinque elementi chimici, i primi cinque di una lista che ne comprende oggi oltre cento e che non è una sequenza alfabetica ma è un ordine che ne evidenzia le caratteristiche: è l’ordine della tavola periodica degli elementi, una delle grandi conquiste della scienza chimica che, quest’anno, compie centocinquant’anni. L’importanza di questo anniversario è stata riconosciuta dalle Nazioni Unite e dall’Unesco che hanno proclamato il 2019 «Anno internazionale della tavola periodica degli elementi chimici», «International Year of The Periodic Table of Chemical Elements, IYPT2019». La Tavola, che molti ricorderanno per averla almeno vista nelle aule di scienze o di chimica, è frutto dell’ingegno di non pochi ma, fra tutti, spicca un nome: Dmitri Ivanovich Mendeleev.

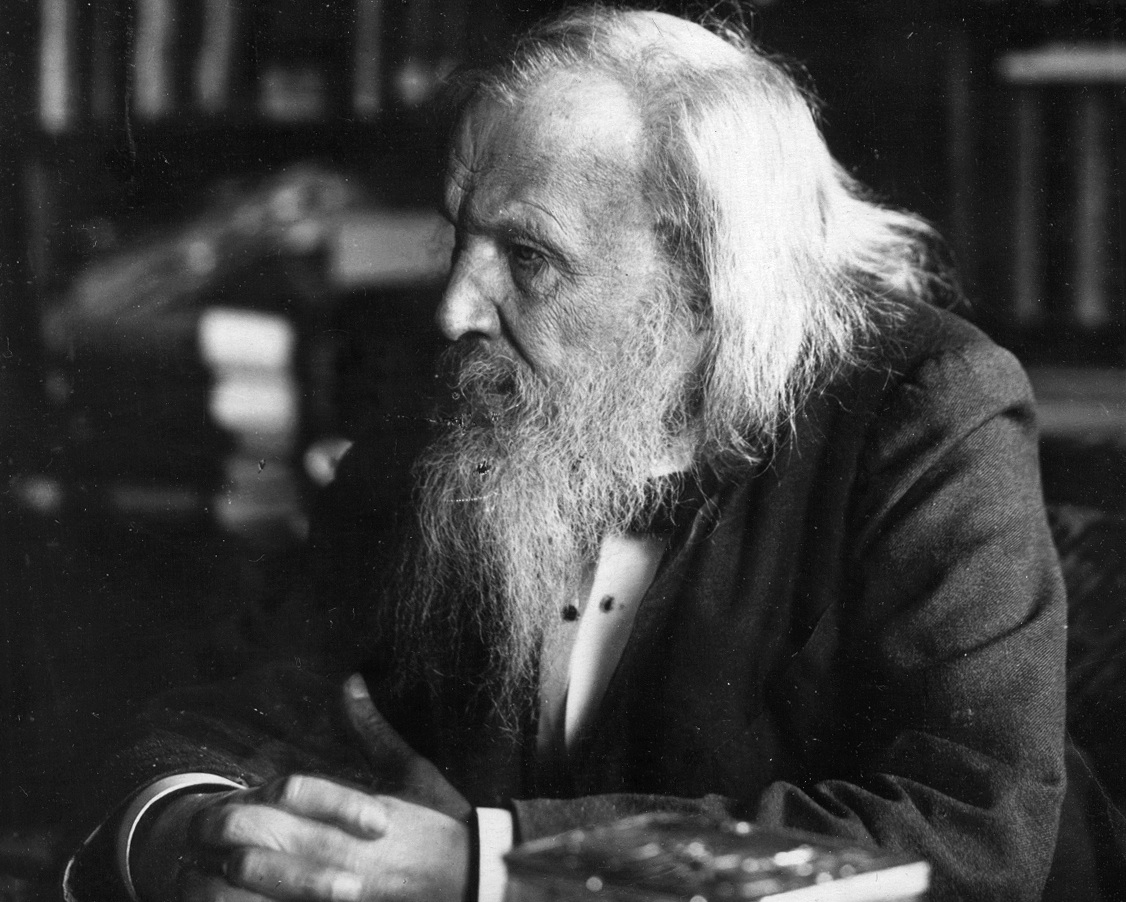

Nato nel 1834 a Tobolsk nella Siberia dell’allora Impero russo, era il più giovane di una numerosissima famiglia. Suo padre perse la vista e la madre dovette riattivare una fabbrica di vetro di proprietà famigliare. Dopo il liceo, alla morte del padre nel 1849, il giovane Dmitri fu accompagnato dalla madre dapprima a Mosca, dove non gli fu consentito l’accesso all’università e, in seguito, a San Pietroburgo, nella cui università studiò chimica, laureandosi nel 1855. Si perfezionò in Francia e in Germania e qui, a Karlsruhe, partecipò al famoso Congresso del 1860, il primo grande convegno internazionale di chimica della storia, che riunì oltre cento scienziati, fra i quali il chimico italiano Stanislao Cannizzaro che presentò lo stato attuale della ricerca sui pesi atomici e gli importanti lavori del torinese Amedeo Avogadro, ideatore del concetto di molecola. I temi discussi al congresso si rivelarono di estrema importanza per i successivi lavori di Mendeleev che, dal 1866, iniziò la sua attività quale professore di chimica a San Pietroburgo. Non tardò a farsi un nome in tutta Europa e un suo libro di testo di chimica ebbe grande successo.

La chimica di quei tempi conosceva una sessantina di elementi e ogni anno se ne scoprivano di nuovi. Il concetto di elemento si era perfezionato. Con la teoria atomica esposta da John Dalton nel 1808 gli elementi non erano più visti solo come sostanze pure non scomponibili ma come sostanze fatte da atomi uguali fra loro. Gli atomi dei diversi elementi, ritenuti allora le particelle più piccole in assoluto e indivisibili, si distinguevano fra l’altro per il loro volume e per il loro peso relativo, il peso atomico. Da tempo si sentiva l’esigenza di mettere ordine fra i diversi elementi. Già si era notato che alcuni elementi presentavano delle somiglianze, tanto da parlare di famiglie di elementi, come i metalli alcalini o gli alogeni. Il tedesco Johann Döbereiner aveva osservato nel 1829 che, nel caso di tre elementi simili, spesso il peso atomico di quello centrale risultava essere uguale alla media dei pesi degli altri due, come nel caso di cloro, bromo e iodio: era la «legge delle triadi». L’inglese John Newlands scoprì nel 1864 che, disponendo gli elementi secondo il loro peso atomico crescente, l’ottavo elemento aveva proprietà simili al primo, il nono al secondo. Questa «legge delle ottave» funzionava solo per gli elementi più leggeri, per cui non fu presa molto sul serio. Ma conteneva già un principio molto importante, quello della periodicità.

Il tedesco Lothar Meyer perfezionò maggiormente questo principio, scoprendo una periodicità delle caratteristiche degli elementi mettendo in relazione i volumi e i pesi atomici. Infine, Mendeleev, forse ispirato da un sogno, ordinò tutti gli elementi allora conosciuti, erano 63, in ordine di peso atomico crescente e scoprì che le loro proprietà, come la valenza, cioè la capacità degli elementi di combinarsi fra loro, si ripetevano ad intervalli regolari o periodi: le proprietà degli elementi erano dunque una funzione periodica del loro peso atomico. Era nata la tavola periodica degli elementi che Mendeleev pubblicò nel 1869, un anno prima di Lothar Meyer. Il merito di Mendeleev non fu solo quello di essere arrivato per primo ma risiede soprattutto nell’uso che fece della sua tavola. In essa, dove gli elementi simili si trovavano nella stessa colonna, egli lasciò delle caselle vuote ed ebbe il grande intuito e anche il coraggio di affermare che quegli spazi vuoti sarebbero stati occupati da elementi ancora non scoperti. Mendeleev, in base alla posizione occupata da questi elementi, fu in grado di prevederne le proprietà.

Due esempi impressionanti furono l’elemento a fianco dell’alluminio, che Mendeleev chiamò eka-alluminio e quello accanto al silicio, l’eka-silicio. Il primo fu scoperto nel 1875 dal chimico francese Paul Emile Lecoq de Boisbaudran, che lo chiamò gallio in onore della Francia. Il secondo lo scoprì il tedesco Winkler nel 1886 e lo battezzò, per la stessa ragione, germanio. La scoperta di questi due elementi fu una prova decisiva della validità della tavola di Mendeleev che, fra i tanti onori, vinse nel 1882 la Davy Medal, prestigioso riconoscimento della Royal Society, condiviso con Lothar Meyer, cui venne così riconosciuta almeno in parte la paternità della legge di periodicità.

Impressiona il fatto che Mendeleev arrivò alla sua tavola senza nulla sapere della struttura dell’atomo che fu chiarita solo verso il 1910, dopo la sua morte avvenuta nel 1907. Gli atomi non erano più particelle indivisibili ma formate da un nucleo di protoni e neutroni, circondato da elettroni. Sulla base di questo nuovo modello atomico, il fisico inglese Henry Moseley scoprì che, invece di ordinare gli elementi secondo peso atomico crescente, era più corretto sistemarli secondo il numero atomico, cioè il numero di protoni. La tavola di Mendeleev non cambiò molto, solo le posizioni di alcuni elementi vennero meglio definite.

Negli anni seguenti si scoprirono nuovi elementi: i gas nobili come elio e neon, le terre rare, gli elementi transuranici e tutti hanno trovato il loro posto dentro la tavola, che ha pure contribuito alla scoperta di nuovi elementi e al chiarimento della struttura atomica. E, grazie alla posizione di un elemento nella tavola, possiamo risalire alle sue caratteristiche chimiche e fisiche. Questo ne fa uno strumento potente, un caposaldo della storia della chimica. Che ispirò anche una raccolta di racconti, apparsa nel 1975, Il sistema periodico, storie di vita viste attraverso 21 elementi chimici, opera di Primo Levi (1919-1987), torinese, partigiano, ebreo, sopravvissuto ad Auschwitz, scrittore e, in questo contesto, soprattutto chimico.