Quando si parla di telelavoro l’immaginario collettivo è quello che vede una persona seduta ad un tavolo nel soggiorno di casa, intenta a battere le dita sulla tastiera. Quello che però spesso non si vede è che quel battere le dita porta con sé alcune implicazioni, di carattere giuridico, alle quali bisogna prestare molta attenzione, per non incorrere in sgradite sorprese.

Sul fatto che si lavori di più o di meno da casa, sono state dette e scritte molte cose. I diritti del lavoratore, ma anche del datore di lavoro sono ancora materia di dibattito, anche politico. Quello che però non lascia molto spazio alle interpretazioni sono alcuni dettagli di carattere legale che accompagnano le decisioni prese utilizzando i mezzi tecnologici invece di stare seduti attorno ad un tavolo.

Qui entra in campo il cosiddetto «diritto di internet», ovvero tutte quelle norme che regolano come e cosa si possa fare attraverso le tecnologie digitali. Di per sé il telelavoro, come ci conferma un esperto del settore, l’avvocato luganese Gianni Cattaneo, non pone particolari difficoltà giuridiche. Il problema principale nasce quando si parla di sicurezza dei dati. E qui vengono citati esempi concreti strettamente legati al telelavoro. Situazioni che probabilmente di primo acchito sembrano normali, forse con la falsa percezione che dentro le mura di casa, niente e nessuno possa interferire nel nostro lavoro.

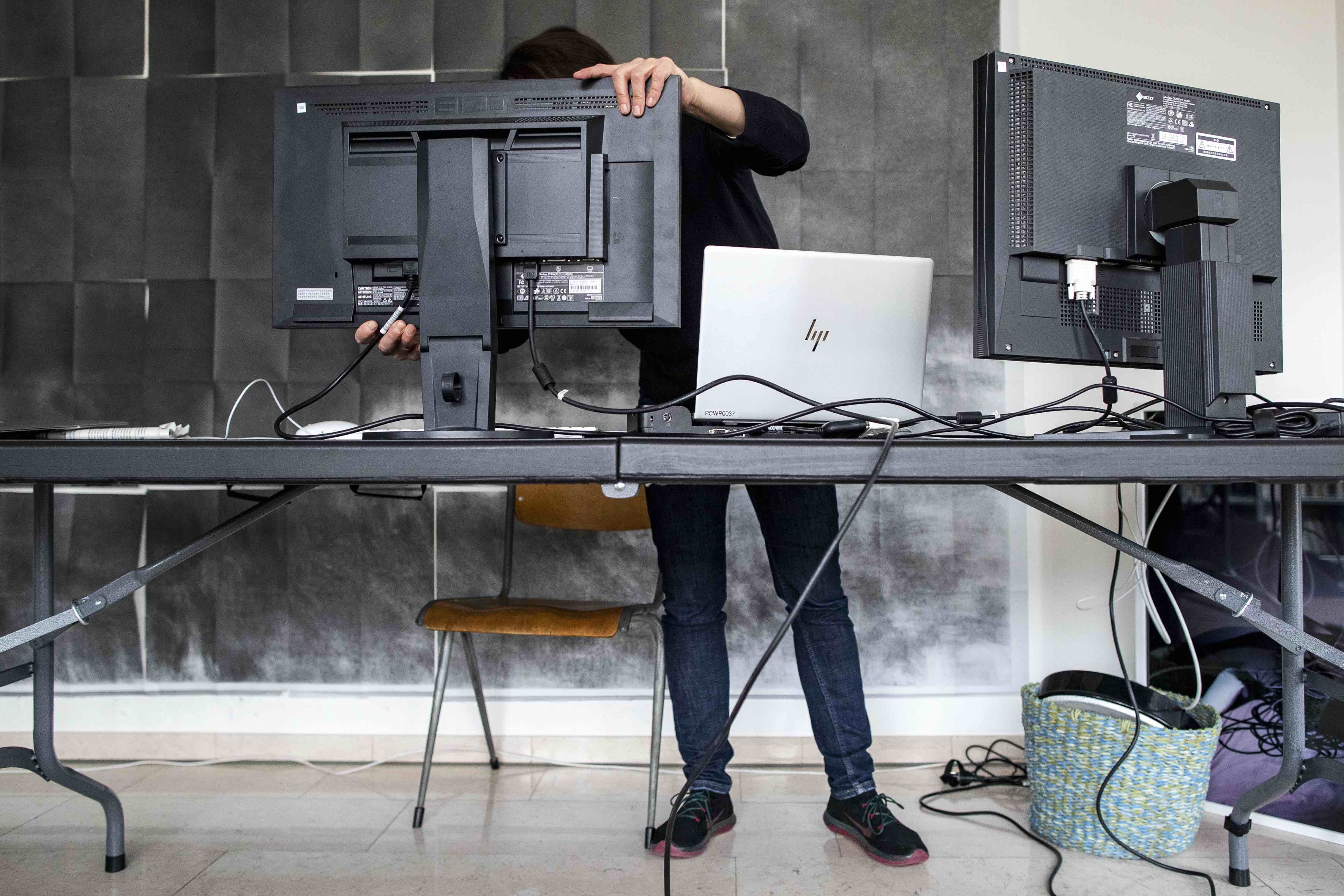

Gli esempi sono quelli di documenti riservati sparsi su un tavolo del soggiorno, chiavette USB con dati sensibili utilizzate senza troppe precauzioni, ma anche videochiamate su temi sensibili effettuate in presenza di terze persone. Esempi concreti, semplici, ma che fanno sorgere alcuni dubbi sull’effettiva consapevolezza del fatto che il telelavoro non è semplicemente appoggiare un computer su un tavolo, accenderlo e via. Ma allora cosa deve fare un’azienda per tutelarsi da possibili (e involontarie) violazioni di qualche segreto professionale?

Tra le soluzioni, quella di dotarsi di strumenti che permettano la trasmissione di dati in sicurezza in modo «cifrato». Esistono anche chiavette USB che dispongono di questa tecnologia. Tutto questo però deve essere accompagnato da regole scritte e chiare sul come comportarsi quando si lavora da casa o perlomeno fuori dagli spazi aziendali che stanno sotto la responsabilità del datore di lavoro.

Ma una volta risolti i problemi diciamo «tecnici», sorge un’altra domanda: una decisione presa durante una videoconferenza ha la stessa validità rispetto ad una in presenza fisica delle persone? Ancora l’avvocato Cattaneo dice «dipende». Sì, dipende dal tipo di decisione. Di principio le delibere prese per via telematica sono valide. Ma ci sono casi dove invece è necessaria ad esempio una firma autografa e la presenza fisica davanti ad un notaio. Pensiamo solo agli atti pubblici, come la costituzione di una società o di un rogito.

Ci sono poi i rapporti tra privati, il classico esempio è un contratto. Si prendono accordi e poi si decide di firmare il fatidico «pezzo di carta» in un secondo tempo. E se questo pezzo di carta non contempla quanto discusso prima, in caso di controversia è possibile presentare una registrazione di conferenza telefonica o di videochiamata come prova? Qui sta al giudice valutare se accettarla o meno in base al principio del libero apprezzamento delle prove.

Questi sono solo alcuni degli esempi di problemi che potrebbero sorgere quando si lavora per via digitale. Certo, possono sembrare casi estremi. Ma non dimentichiamo che si sta sempre e comunque parlando di affari e le cose devono essere chiare. Il COVID ci sta mettendo di fronte ad un’accelerazione di processi già in atto che devono assolutamente trovare la sponda in una base legale solida.

E questa base, al momento, viene fornita dall’ordinanza sul COVID, che prevede appunto delle eccezioni per alcune fattispecie di attività che comporterebbero la presenza fisica. Un paio di esempi sono le assemblee generali delle società, ma anche le udienze giudiziarie. Soluzioni temporanee che hanno una scadenza, ad esempio per le società la forma dell’assemblea virtuale è ritenuta valida, ma solo fino alla fine del 2021. Uno stato di cose provvisorio ma che, nella speranza dei giuristi, potrebbe portare ad una modifica delle norme legali anche dopo l’emergenza pandemica.

Per il momento però il diritto deve rincorrere il telelavoro. Ci sono ancora dei buchi normativi che in precedenza venivano affrontati, ma senza urgenza. Come detto i tempi sono cambiati e bisogna pigiare sull’acceleratore.

Gianni Cattaneo pone l’accento su alcuni aspetti molto importanti.La cosa più urgente riguarda l’identità digitale, che permette di comprovare la propria identità per via elettronica. Questo sarebbe un passo molto importante, ma che si scontra con non poche opposizioni soprattutto relative alla protezione della sfera privata. Nel giugno del 2018 il Consiglio federale ha licenziato un messaggio per la creazione di una legge federale per l’identità digitale (legge eID) ma sulla sua messa in atto il popolo svizzero sarà chiamato alle urne. Il motivo del contendere non è tanto il passaporto elettronico, che la maggioranza degli svizzeri vedrebbe di buon occhio, ma il fatto che siano dei privati a gestire i dati personali di chi lo vorrà.

Ma soprattutto si dovranno dare ai lavoratori tutti quei mezzi conoscitivi che li mettano in grado di poter utilizzare da casa tutti gli strumenti elettronici, dai documenti alle e-mail, in maniera consapevole e in tutta sicurezza. A volte si tratta di una questione «culturale», di un cambio di mentalità da parte di lavoratori e datori di lavoro, che richiederà tempo. Ma di tempo non ce n’è molto.