Nell’Ossola (Piemonte orientale) c’è un paesello di 70 abitanti a occidente delle Centovalli. È Viganella, in Valle Antrona, a 500 metri d’altitudine. Questo villaggio è diventato famoso anni or sono in tutto il Mondo perché si è dotato di un enorme specchio che riflette, dall’altro versante della valle, la luce del sole, che non raggiungerebbe il paese da novembre a febbraio in situazioni naturali.

Viganella sta diventando ben conosciuta anche per un’altra ragione. Da diversi secoli, come testimoniato da un documento del 1700, gli abitanti hanno una gentile usanza ricca di significato. Infatti, la notte di Natale si scambiano i semi delle piante degli orti e dei coltivi: fagioli, insalate, zucche e zucchine, cetrioli, e persino i bulbi dello zafferano. Una tangibile espressione della concordia che regna da tempo tra i componenti della piccola comunità ossolana, ben più numerosa in passato. Attraverso i secoli, la semina è stata un rituale per l’uomo, avendo anche un significato profondamente simbolico: la continuità della vita.

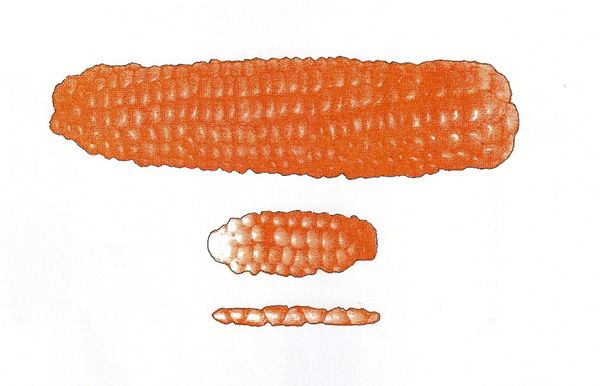

La conservazione delle sementi è stata una costante preoccupazione delle famiglie contadine. Gli uomini, con pazienza e lungimiranza conservavano una parte del raccolto maturo per farne semenza, che garantisse così la continuità della specie coltivata e il raccolto per l’anno successivo. Fino dai primordi dell’agricoltura, nella caparbia necessità di migliorare incessantemente la qualità e la quantità delle piante coltivate, l’uomo ha sempre agito nell’ambito di una sola specie. Il suo è sempre stato un lavoro di «miglioria» attraverso selezioni dei semi più grandi (si veda il caso del mais), gli incroci con varietà naturali dello stesso vegetale miranti a ottenere le migliori rese, e in situazioni fisiche e chimiche di migliore valenza in funzione dei terreni coltivati e del clima. E questa necessità di conservazione dei semi si è costantemente acuita nel corso di guerre e pestilenze, di fronte al pericolo di scomparsa di numerose varietà ottenute nel corso dei secoli.

Sono così sorte del tutto recentemente ben 1400 «banche dei semi», sparse in tutto il Mondo, in quanto i pericoli incombenti sono parecchi e di differente natura: guerre, cataclismi naturali e originati dall’uomo, e per ultimo (pericolo ben maggiore!) la manipolazione dell’ingegneria genetica. Tra queste «banche dei semi» primeggia recentemente l’iniziativa patrocinata e finanziata dal governo Norvegese. Questa autorità ha fatto costruire un bunker nel ghiaccio e nella roccia, localizzato nelle boreali e remote isole Svalbard (Svalbard Global Seed Vault). Qui è conservata, costantemente a 18 gradi sotto zero, un’imponente collezione sempre arricchita di 800mila semi appartenenti a 4750 specie vegetali e loro varietà (cultivar), provenienti da tutto il Mondo.

Una raccolta costantemente incrementata grazie al contributo di numerose associazioni che si preoccupano della tutela della biodiversità in campo agricolo, in quanto si sente soprattutto l’urgente necessità di conservare il patrimonio genetico di numerose entità vegetali in via di scomparsa. Ricordando, a questo proposito, che soltanto 150 piante fanno parte attualmente del commercio alimentare a livello mondiale. Una miseria, se si pensa che i nostri antenati (e fino a un recente passato) attingevano per la loro alimentazione a un patrimonio ben più ricco e variato e con qualità organolettiche certamente migliori e più sane di quanto disponga l’uomo contemporaneo.

Lo scopo della ricerca scientifica dovrebbe essere quello di operare in armonia con la Natura. Lo scienziato (o più spesso l’apprendista stregone), che utilizza i risultati della ricerca a fini di profitto, dominio e potere, ha prodotto e sta producendo scoperte le cui applicazioni potrebbero procurare gravissimi danni tuttora sconosciuti all’uomo e all’ambiente. Un tentativo eclatante ottenuto dagli apprendisti stregoni, è costituito dalla clonazione. Un meccanismo che ambisce a replicare e modificare il patrimonio genetico di ogni essere vivente ponendosi del tutto in controtendenza con la naturale evoluzione biologica, e con la stessa origine della vita, ambedue basate sulla biodiversità e sulla diversificazione di forme, individui e specie biologiche.

Il rischio che l’ingegneria genetica porta con sé: mutazioni future, impatto sull’ambiente, distruzione di altre specie; è ancora tutto da indagare e conoscere. Gli effetti sulle generazioni future e sul Pianeta, sono imprevedibili. Basta pensare a una pianta in grado di difendersi da sé dai virus e dagli insetti nocivi, considerata quindi dai nostri apprendisti stregoni come una bella cosa ecologica che ci farà risparmiare in insetticidi e allevierà la fame nel Mondo. Se ha tale potere, non potrebbe essere anche il killer di micro-organismi buoni e utili, oppure di altre specie viventi?

Inoltre, i semi dei vegetali transgenici hanno spesso bisogno di attivatori brevettati e tenuti nei forzieri delle cinque multinazionali che monopolizzano produzione e commercio delle sementi a livello mondiale e delle relative tecnologie. Multinazionali che domani potrebbero chiudere il rubinetto, e fare pagare all’agricoltore e al consumatore prezzi altissimi in regime di monopolio.

Alcune qualità di sementi, come nel caso del mais, contengono il gene battezzato sinistramente «terminator», che rende sterile il seme. Il contadino si ritrova dopo il raccolto a dover ricomprare tutto dalla multinazionale, che diviene in tal modo il controllore del cibo nel Mondo. «Terminator» è il più diabolico e criminale progetto che la mente umana potesse concepire e realizzare: creare semi sterili, significa decretare la morte del vivente. Si prospetta la possibilità di formazione di un doppio mercato: 1. quello dominato dalle multinazionali dotate di mezzi finanziari di notevole entità che offriranno cibi transgenici inizialmente a basso prezzo per sfamare il Mondo (dicono…), e il Terzo Mondo per loro un’immensa cavia; 2. « quello europeo in grado di difendere la propria agricoltura, e i propri prodotti alimentari. E inoltre la propria cultura, legata da secoli di civiltà e di storia alle trame bellissime delle nostre terre e della nostra cucina». (Enzo Tiezzi, 2001).

Il mais (o granoturco) costituisce, insieme con il frumento e il riso, uno dei tre cereali di maggiore importanza agricola a livello mondiale. In origine si trattava di un modesto stelo con pochi grani (chiamato dagli indigeni «teosinte», originario del centro-America, che Maya e Aztechi, e in seguito gli Incas più a sud, avevano progressivamente selezionato e migliorato in maniera tangibile nel corso di alcuni secoli. A tal punto da trasformare il teosinte in una vistosa pannocchia ricca di grani quale la conosciamo in epoca attuale (foto). Negli USA e in Canada, i maggiori produttori, milioni di ettari sono riservati a questa gigantesca monocoltura, in una corsa incessante a produrre sempre di più.

Queste immense distese di mais sono un invito a nozze per le esorbitanti pullulazioni di due insetti nocivi, e precisamente la piralide (Pyrausta nubilalis, una farfalla) e la crisomela del mais (Diabrotica virgifera, un coleottero). I catastrofici danni indotti dai due insetti costano annualmente un miliardo di dollari americani soltanto per l’acquisto degli insetticidi.

Poiché la manipolazione genetica è in atto ormai da diversi anni, e poiché essa è condotta con la più totale disinvoltura, e senza le minime inibizioni di natura etica, gli stregoni in camice bianco hanno creato nei loro laboratori un tipo di mais che, oltre che essere sterile, ha pure la notevole caratteristica di essere privo di cariofillene.

È questa una sostanza odorosa secreta dalle radici del mais naturale, il cui scopo è di attirare i vermi nematodi che predano sulle radici le larve del coleottero Diabrotica. La manipolazione genetica ha dunque privato il mais di un suo prezioso ausilio protettivo costituito dai nematodi. Un incidente di percorso non previsto dagli scienziati.

«Mentre con lo schiudersi del nuovo Millennio la scienza celebra i fasti di risultati fino a ieri semplicemente inimmaginabili, è nello stesso tempo davanti agli occhi di tutti una crisi radicale nel nostro rapporto con la Natura. C’è il rischio concreto di un abbassamento della qualità della vita, di una distruzione irreversibile di fondamentali risorse naturali, di una crescita economica tecnologica, che produce disoccupazione, depressione, e disadattamento». (Enzo Tiezzi 2001).