Mille anni fa, sulle rive del Reno, Hildegard Bermersheim vor der Höhe, monaca benedettina nota come Ildegarda di Bingen, oggi dottore della Chiesa, curava con grande successo la salute delle persone. Personalità unica di scienziata, naturalista e mistica, anticipava sorprendentemente le conoscenze della medicina moderna. Ildegarda di Bingen parlava di «Viridas» o energia verdeggiante presente in tutti gli esseri viventi, per spiegare – partendo dalle teorie mediche del suo tempo – come uomo e universo fossero collegati: se la Viridas si esaurisce, diceva, l’organismo si ammala, e per guarire dovrà assumere energia ad esempio attraverso le piante. «La primula è calda» diceva Hildegarda, «prende tutta la sua forza verde dal Sole allo zenith, perciò scaccia la malinconia, che quando insorge rende l’uomo triste e inquieto nel suo comportamento; quest’uomo si ponga la pianta sulla carne e sul cuore per scaldarlo e gli spiriti che lo tormentano cesseranno di tormentarlo» e continuava: «Un uomo talmente oppresso da linfe cattive da perdere l’intelletto, prenda quest’erba e se la ponga sul cranio e sul petto, dopo tre giorni ritroverà la ragione. Chi invece è colpito da paralisi in tutto il corpo ponga quest’erba nel bicchiere perché ne assorba il sapore, ne beva spesso e sarà guarito».

In epoca medioevale, il decotto di primule era usato come cura contro la gotta e i reumatismi, mentre l’infuso di radici era prescritto contro le emicranie di origini nervose. Nella medicina popolare il decotto di foglie e fiori era bevuto contro emicrania e insonnia, l’infuso, come depurativo e rinfrescante, mentre i fiori venivano anche impiegati per preparare pozioni d’amore.

Nel 1830, un certo Geiger scriveva che dalle primule fermentate con succo di canna da zucchero e limone si otteneva un «vino di primule» dal gradevole aroma, mentre Hieronymus Brunschwig, autore medioevale, consigliava l’alcool ricavato dai fiori per gli stati di debolezza, svenimento e apoplessia. Nome scientifico Primula vulgaris Hudson, dal latino Primus = primo, per la fioritura precoce, vulgaris, perché pianta comune. Il nome sembrerebbe derivare e avere conservato l’antica locuzione italiana di inizio Rinascimento che riguardava tutti i fiori «fior di primavera», e indicava indifferentemente ogni fiore che sbocciasse dopo l’inverno: il termine fu menzionato per la prima volta in un’opera botanica nel 1500.

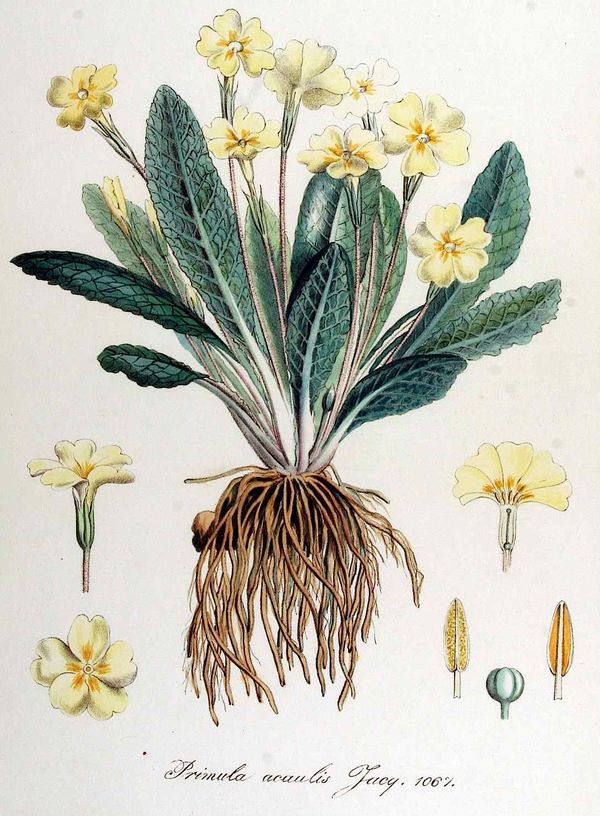

Preceduta forse solo dal Bucaneve, la Primula è il primo fiore che appare, colorando con l’inconfondibile pallido giallo i luoghi erbosi, il ciglio dei sentieri, i boschi di latifoglie. Pianta perenne, sempreverde, fiorisce da febbraio a marzo, o anche ad aprile-maggio se la primavera è fresca. Si utilizzano i fiori con il loro calice, le foglie e le radici. I fiori si raccolgono all’inizio della fioritura e le foglie al loro massimo sviluppo, mentre la radice si raccoglie in autunno, ed emana profumo d’anice quando è fresca. Il profumo si attenua gradatamente fino ad avvicinarsi a quello del salicilato di metile quando è secca. Le radici contengono, infatti, dei derivati dell’acido salicilico, lo stesso contenuto nell’aspirina: per questo la primula ha caratteristiche analgesiche, antiinfiammatorie e antireumatiche, ed è infatti indicata per alleviare gli edemi o i gonfiori e per riassorbire gli ematomi delle estremità.

In decotto, cura tosse, raffreddori, bronchiti. Se ne può fare una tisana rilassante e ipotensiva che ha gli stessi effetti del biancospino e del tiglio. I fiori essiccati forniscono un tè di particolare aroma, privo di azione eccitante. Servono anche per profumare la birra e migliorare il bouquet dei vini; canditi sono dolci deliziosi.

Alla Primula vulgaris Hudson si affianca la Primula elatior Jacq che cresce spesso allo stato spontaneo nei medesimi luoghi. Il nome botanico significa che è alta, ma in verità non supera i venti centimetri; si differenzia dalla Primula vulgaris per le sue corolle grandi e piatte, per il calice bicolore (verde chiaro nelle scanalature, scuro negli spigolo arrotondati), per le foglie verdi sulle due lamine e per la mancanza di profumo. I floricoltori sono riusciti a ottenere, dopo lunghe selezioni, varietà molto decorative di svariati bellissimi colori, con fiori anche molto grandi su lunghi steli, che non possiedono però proprietà medicinali. Queste varietà sulle foglie e sugli steli hanno peli glandulosi che possono causare pruriti o allergie.

Davvero poche persone sono a conoscenza delle proprietà della primula: è diuretica, lassativa, calmante, balsamica e altro ancora. Come depurativo si possono consumare le foglie fresche, mescolate all’insalata. Molte favole poi parlano di lei. Ad esempio, i fiamminghi chiamano le primule «chiavi d’oro» in ricordo di una leggendaria storia. Durante un gelido inverno in un paese di montagna le famiglie divennero tra loro nemiche, a marzo i torrenti si ingrossarono e un bimbo sfuggì alla sorveglianza della mamma: stava per essere travolto dall’acqua, ma un ragazzo di una famiglia rivale si gettò in acqua salvandolo. San Pietro dall’alto osservava stupefatto, perse le sue chiavi che cadendo sul terreno rimbalzarono formando cespi di primule.

Da sempre simbolo di primavera, ecco – per chi ci crede – la ricetta di un’antica pozione per conservare la gioventù: mettere 2 cucchiai di radice essiccata di primula in infusione in acqua bollente per 10 minuti, filtrare, unire miele vergine e bere 5, 6 tazze al giorno.