Con pervicace insistenza degna di una migliore causa, i media tornano periodicamente a insistere sul problema «bostrico» nei boschi ticinesi di abete rosso (Picea abies), senza una conoscenza reale e realistica dei fatti. Con tutta probabilità per l’assenza di un’informazione corretta da parte di chi di dovere. In tempi successivi si reiterava la novella. «Torna il bostrico» titolava un quotidiano ticinese nell’ormai lontano 2004. «Il bostrico torna a colpire» (22.09.2016), «Riecco il bostrico: si lotta per salvare il bosco» (22.8.2017). In realtà il coleottero in questione non si è mai allontanato, essendo un ospite stanziale della fauna ticinese ormai da diversi millenni, e la sua presenza è permanente, e tale sarà anche in futuro fintanto che l’abete rosso farà parte dei nostri boschi montani.

Il bostrico (lo scolitide Ips typographus) sarà tale anche in futuro, seppure più o meno appariscente agli occhi di chi indaga il problema: entomologi e forestali. È giunto nelle Alpi quale elemento di spicco nel quadro faunistico della pecceta alcune migliaia di anni or sono dopo la ritirata dei grandi ghiacciai alpini, quando l’abete rosso (peccia) ha concluso in Savoia (Francia) la sua lunga migrazione verso ovest, partendo dalla patria d’origine: la taiga siberiana.

Con l’insetto, in questa migrazione, anche l’orso bruno, l’ermellino, la ghiandaia e la nocciolaia, il picchio nero, il gufo reale, e tutta una estremamente ricca e variata legione di insetti: la formica rosso-nera, centinaia di coleotteri, di farfalle, vespe e tafani, di afidi (pidocchi delle piante). Per non parlare della fauna più minuta che popola la lettiera (insetti, acari, collemboli). Tutti animali la cui esistenza è condizionata direttamente e indirettamente dalla presenza dell’abete rosso, concorrendo alla formazione e al mantenimento del complesso e articolato ecosistema originato e condizionato dalla presenza di questa conifera di antica origine.

Descritto da Linneo nel 1758, il bostrico tipografo è un insetto coleottero lungo circa 5 millimetri, appartenente alla famiglia degli scolitidi, rappresentata in Svizzera da circa un centinaio di specie, legate per la loro vista alle latifoglie e soprattutto alle conifere, principalmente alla peccia della quale si conoscono ben 39 specie popolanti quest’albero. Sono esseri specializzati per la loro vita e il loro nutrimento, nell’utilizzo della materia legnosa deperiente esistente in natura e impregnata da ife fungine. Quindi con esclusione del legno da opera.

Sono insetti inconfondibili per le caratteristiche, e spesso singolari, gallerie scavate tra la corteccia e il legno (foto), e il cui schema generale e il disegno variano da specie a specie di bostrici che le ha prodotte. La vita degli adulti, fortemente condizionata dallo stato di salute dell’albero coinvolto, e da fattori climatici ben definiti, si richiama a schemi ben precisi e altamente evoluti nel mondo dei coleotteri.

La femmina scava la galleria materna dove deporrà le uova, ma è il maschio che si incarica di evacuare verso l’esterno il materiale risultante dallo scavo, e che si presenta sotto forma di minuta segatura, in quanto è il risultato della masticazione del materiale legnoso. Un significativo esempio di razionale coordinamento nell’esecuzione di un lavoro utile alla specie.

Oltre il classico bostrico tipografo sono note altre 38 specie della stessa famiglia (gli scolitidi). Queste ultime non solo sono più sporadiche, ma hanno la particolarità di occupare le differenti parti dell’albero: dalle chiome (i Pityogenese), alla base del tronco (i Dendroctonus), escludendo reciprocamente ogni tipo di concorrenza per lo sfruttamento della materia legnosa. Del nostro bostrico conosciamo tutto. Nel corso del tempo sono state pubblicate migliaia di monografie che hanno documentato e illustrato ogni aspetto della vita di questo singolare insetto, e delle modalità e le entità dei danni da esso prodotti. Le ricerche più recenti e più critiche hanno rivelato una realtà ben differente!

Come avviene in ogni comunità vivente, anche nel bosco vi sono gli individui vigorosi, i deboli, i malaticci, quelli che si adattano alle traversie della vita, e quelli che soccombono. Alle cause biologiche di tali situazioni si aggiungono gli eventi traumatici: fulmini, incendi, schianti e sradicamenti causati da frane valanghe e tempeste di vento. Sono tutte situazioni che esprimono un permanente dinamismo della compagine boschiva. Le conifere contengono resina, un composto chimico molto complesso e la cui funzione è tuttora poco chiara. L’albero in buone condizioni di salute produce considerevoli quantità di resina un tempo ampiamente raccolta e utilizzata dall’uomo. Queste si concentrano nei canali resiniferi. Il bostrico che tenti di iniziare lo scavo delle sue gallerie viene «inondato» dalla fuoriuscita della resina e ne resta inglobato. L’albero sano ha efficaci ed efficienti strategie di difesa. La celebre ambra, la resina fossile, è un grandioso fenomeno di conservazione di organismi animali e vegetali nel corso di milioni di anni.

Ma quando l’albero è devitalizzato, in avanzato stadio di deperienza, l’emissione di resina viene a mancare, e la resina stessa, subendo processi di ossidazione e di fermentazione, assume odori differenti. Il bostrico, che ha un olfatto altamente raffinato e sensibile, è richiamato da questi «odori» alterati che lo attirano e permettono la sua installazione. È questa l’origine che scatena le ben note pullulazioni dell’insetto nei boschi di abete rosso.

Il bostrico tipografo non è la causa della morte dell’albero bensì l’effetto della devitalizzazione dell’albero stesso. Sono accelerati i processi di demolizione della materia legnosa, attraverso lo scollamento della corteccia dal legno, grazie al sistema di gallerie, ciò che prepara l’installazione di altri insetti coleotteri, come i cerambici (i capricorni) caratteristici per avere lunghe antenne con le quali esplorano l’ambiente boschivo circostante. Le loro larve scavano profonde e disordinate gallerie nel legno deprezzandone la qualità. Sono inoltre ricercate dai pescatori, quale esca prelibata per la cattura delle trote.

Tra le cause che generano situazioni di stress fisiologico, in epoca attuale stanno assumendo un notevole peso i cambiamenti climatici, che conducono a una progressiva perdita di competitività dell’abete rosso negli aggregati forestali di media quota. La peccia si sta rivelando un albero «fuori posto» in tante realtà forestali nelle Alpi.

Conifera siberiana, è fisiologicamente malpreparata per sopportare aumenti di temperature oltre una certa soglia: colpi di calore che possono raggiungere 66 gradi nelle ore più calde di una giornata estiva (foto). Eccesso di traspirazione: la sua corteccia è molto più sottile di quella dei pini e dei larici. Dilavamento di sostanze nutritive a seguito di piogge intense e improvvise, acidificazione del suolo forestale con seguente impoverimento della mesofauna preposta alla produzione dell’humus.

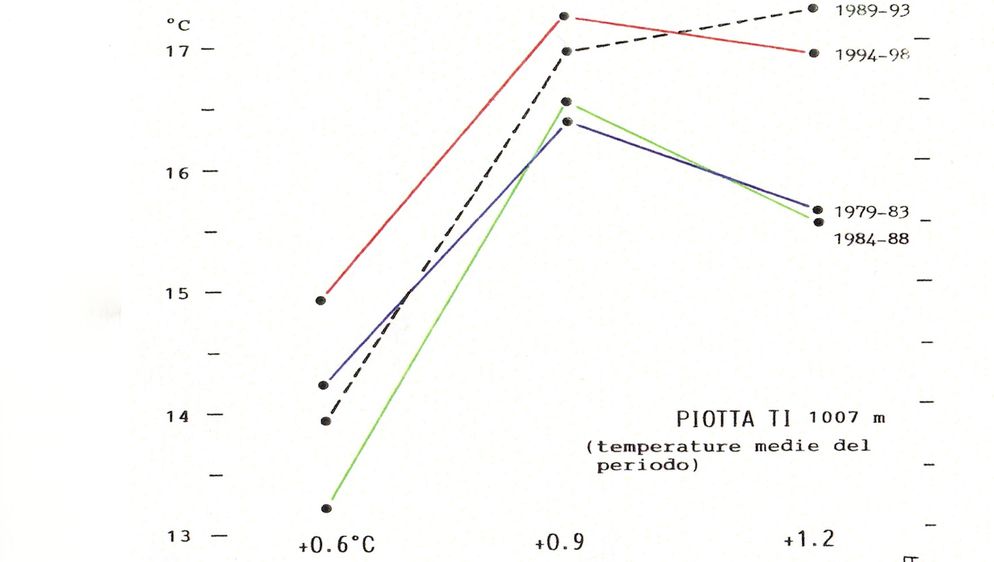

Piotta, nell’alta Leventina è circondata da boschi di abete rosso, inframmezzati in un dilagare di latifoglie, sempre più aggressive e che mostrano di trovarsi al loro posto (aceri, betulle, frassini e sorbi). Nel corso dell’ultimo ventennio, questa regione alpina sta conoscendo un costante e sensibile aumento delle temperature durante il trimestre estivo, il periodo cruciale per lo sviluppo vegetativo (diagramma).

Tra il 1990 (uragano Vivian), e il 1999 (uragano Lothar) si sono succeduti due eventi catastrofici che hanno causato l’abbattimento di 22 milioni di metri cubi di legname, con il conseguente crollo del mercato. Sono queste enormi quantità di alberi morti che hanno costituito l’origine di massicce invasioni del bostrico tipografo il cui compito naturale è quello di accelerare la trasformazione della materia legnosa.

L’attento osservatore, che frequenta le peccete naturali della montagna ticinese, potrà rilevare che su molte ceppaie crescono giovani alberelli. Il nonno, ormai defunto, tramanda ai nipotini una preziosa scorta di humus che consentirà la loro crescita. E, grazie al bostrico, la vita continua.