Il tempo che vorremmo avere, il tempo che viviamo, il tempo che percepiamo, il tempo che immaginiamo, il tempo che ci viene regalato e quello che ci viene preso, il tempo che finisce, che non basta e, nel mentre, talvolta dolce, talvolta tremenda, l’attesa: «Su tutte le vette è quiete; in tutte le cime degli alberi senti un alito fioco; gli uccelli sono muti nel bosco. Aspetta, fra poco riposi anche tu». Ed è con i versi lievi di Goethe che Andrea Köhler, in quello che è un saggio intenso sull’esperienza personale e soggettiva del tempo nel XXI secolo, ci dà le note di avvio per imparare o, forse, riflettere soltanto, sull’arte dell’attesa, sulla capacità di vivere e di sentire ma, ancor prima, di concederci quei momenti di passaggio, di non tempo, parentesi sospese nelle quali annoiarci, perché no, lasciarci trasportare dai pensieri, dai desideri e dai sogni.

In fondo, nell’epoca dell’accelerazione, dell’ubiquità e dell’iperconnessione, chi è disposto ad accettare, che tra tante pianificazioni e sollecitazioni, vi siano tempi sospesi senza nome e senza appartenenza? Chi è disposto a fermarsi, a sottrarsi al flusso? A lasciarsi sorprendere? Ce lo racconta Andrea Köhler, corrispondente culturale da New York per la «Neue Zürcher Zeitung» e autrice del saggio L’arte dell’attesa uscito di recente in italiano per add editore.

Signora Köhler, si tratta del suo secondo libro sul tema del tempo, da dove nasce questo suo interesse?

È una questione umana con la quale filosofi e letterati si confrontano sin dalla notte dei tempi legata all’eterna domanda: da dove veniamo? Dove andiamo? Tra questi due momenti vi è il nostro tempo, la vita che dobbiamo gestire, un tempo nel quale essere dannati nell’eterna attesa o nel quale utilizzare attivamente il tempo. È sicuramente una riflessione legata all’avanzare dell’età, più invecchiamo e più diventa cruciale decidere come passare il tempo che ci viene dato, un tempo che non sappiamo quando si esaurirà. In particolare la mia riflessione si concentra sul tempo dell’attesa e sulla sua ambivalenza. Una cosa è l’attesa angosciosa per il responso di un referto medico, diversa è la dolce attesa per la telefonata del proprio amato. E poi ragiono sul tempo regalato, quel tempo in cui non siamo già pianificati e che possiamo utilizzare per ciò che è imprevedibile.

Non le sembra che nella velocità tecnologica nella quale siamo immersi abbiamo disimparato ad aspettare?

Da un lato penso che siamo sempre meno capaci di aspettare, dall’altro noto come non possiamo farne a meno: non appena vogliamo qualcosa ci tocca cliccare non so quanti programmi che poi ci dirottano su altre pagine fino a quando riusciamo ad arrivare in fondo al nostro intento. Voglio dire che le occasioni di attesa non sono diminuite, si vedono code ovunque, basta pensare alle persone radunatesi ore prima davanti ai negozi e ai centri commerciali per essere i primi ad approfittare del Black Friday. D’altro canto viviamo questa incredibile accelerazione e siamo sempre meno disposti ad aspettare, siamo meno tolleranti di fronte ai tempi di attesa di risposta di una mail o di un messaggio. Il legame permanente che abbiamo con la tecnologia ci rende intolleranti verso i tempi di attesa, i tempi morti, e questo è uno dei punti centrali del libro perché a mio vedere in questo processo si perde qualcosa. Si perdono i tempi sospesi, i tempi vuoti che potremmo riempire in mille modi se non ci attaccassimo senza sosta allo schermo luminoso del nostro dispositivo mobile. Ci sono sempre meno spazi di intermezzo nei quali può accadere qualcosa di incalcolato e inaspettato, ogni cosa della nostra giornata è così pianificata, compressa che non vi è più tempo per altro. Qui negli Stati Uniti basta guardare i bambini, le loro giornate sono organizzate in tutto e per tutto, sono convinta che così facendo vada persa una grossa fetta del loro spazio-tempo creativo.

Ci manca il tempo ma anche la voglia di farci stupire?

Adoro fare l’esempio della fotografia che rende bene l’idea di ciò che stiamo perdendo e cioè quel tempo dell’attesa in cui non sappiamo cosa uscirà, quale foto otterremo dopo i nostri preparativi per cogliere la tal luce e tutto il resto. Questo momento sospeso, indefinito, inconsapevole, è quello che in molti ambiti della nostra vita sta scomparendo. Penso che dobbiamo riappropriarci di queste dimensioni soprattutto adesso che ci sono note le controindicazioni delle nuove tecnologie. Non è un caso che da qualche tempo vi sia un fiorire di attività legate al benessere personale e interiore, corsi di Yoga e di meditazione per rallentare i tempi del quotidiano.

Dunque non tutto è perduto?

Il mio non è un testo pessimista, al contrario, sono convinta che abbiamo raggiunto il punto in cui le persone sono consapevoli dell’insostenibilità della condizione attuale. Il continuo consumo di informazioni, la permanente connessione a Internet portano ad un grande svuotamento interiore e ad una immensa solitudine.

Nietzsche definiva la noia «la bonaccia dell’anima che precede il viaggio felice e i venti giulivi», noi invece la evitiamo, perché?

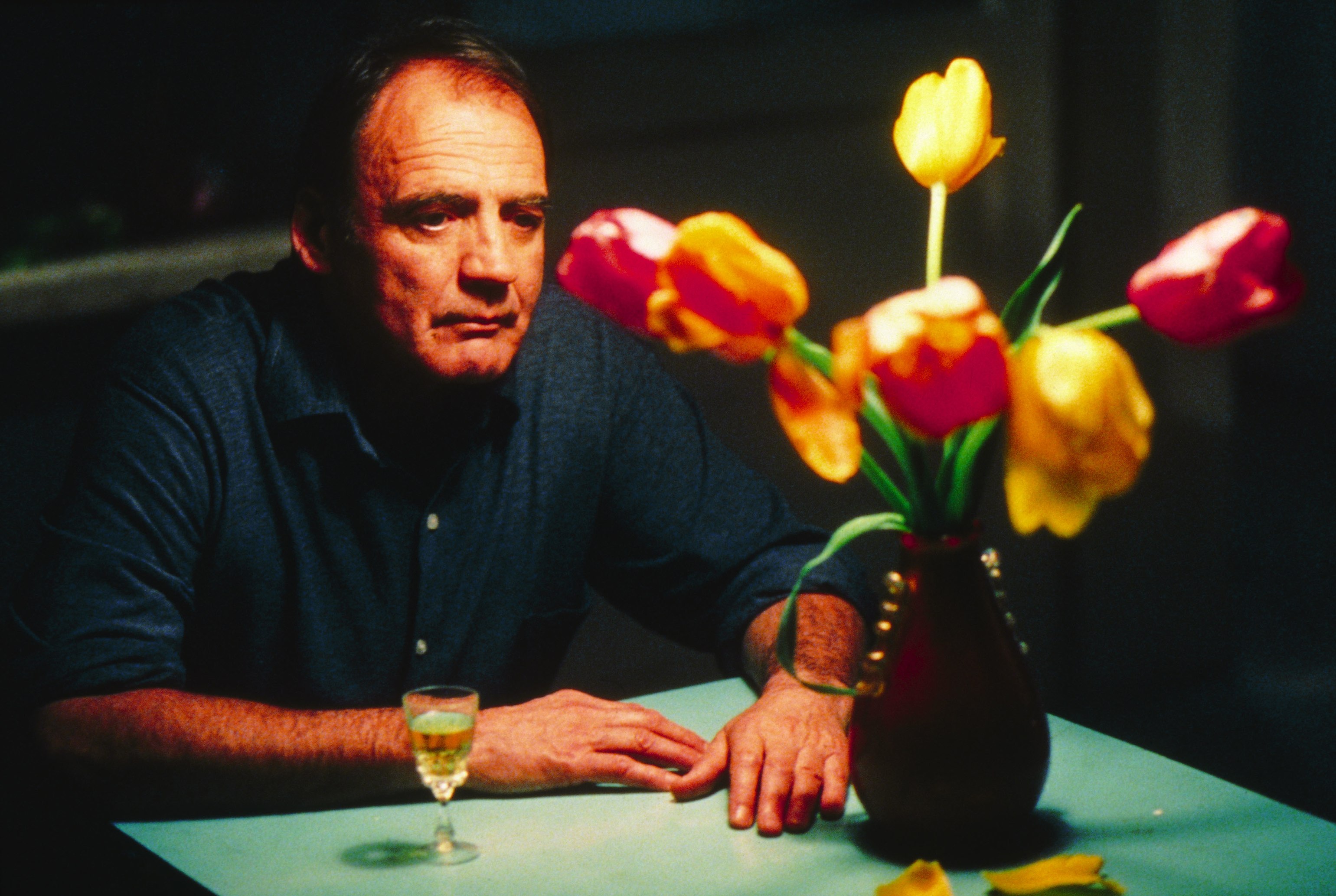

I processi creativi hanno bisogno di tempo. Se ad un tratto ci blocchiamo e non sappiamo più andare avanti non si può fare altro che prendere tempo e fare una passeggiata. La scrittura vive di ispirazione e ha bisogno di tempi sospesi, di intermezzi. La noia, è vero, ha una connotazione negativa, in tedesco si dice Langeweile, ma si può scrivere anche lange Weile e allora diventa un tempo lungo, un tempo di cui disporre. Per diversi scrittori come Walter Benjamin, Franz Kafka ma anche contemporanei come Dieter Wellershoff il tempo angoscioso della noia, il tempo duro è in realtà un attimo di ispirazione, un attimo dal quale può scaturire un processo creativo. Pensiamo ai periodi dello sviluppo, a quei momenti della nostra esistenza che scandiscono un passaggio, e contemporaneamente, sono un momento doloroso, ad esempio la pubertà, la gravidanza. Kafka definiva questo momento l’esitazione prima della nascita. In generale, penso che gioverebbe molto a tutti noi riacquistare una maggiore tolleranza e sensibilità per questi momenti.

La tecnologia non solo ci illude di tante cose, talvolta persino di essere immortali. È per questo che all’inizio e alla fine del suo saggio ci sono i versi di Goethe, per rammentarci che siamo esseri mortali e finiti?

Amo questa poesia, con le sue semplici e lievi parole ci ricorda quanto siamo fragili evocando con malinconia il momento della fine. Si dice che Goethe durante una passeggiata nel bosco vide una vecchia iscrizione che metteva in guardia dal passare del tempo ricordando la fragilità e la finitezza dell’uomo. I romantici sapevano esprimersi con tale armonia di suoni e di significati creando un cosmo poetico intenso che in questo caso somiglia a una ninna nanna.

L’accelerazione delle nostre vite e il nostro rapporto sempre più stretto con le tecnologie mette in crisi il rapporto con noi stessi?

Corriamo davvero il pericolo di perdere il contatto con noi stessi, le nostre risorse interiori, con quella parte di noi che ci fortifica, ad esempio il nostro rapporto con la letteratura, l’arte, la musica un rapporto che necessita tempo, tutto ciò che implica una riflessione ha bisogno di tempo. Se si cancella subito ogni cosa per fare posto ad un’altra le persone non possono maturare. Questo penso sia uno dei grossi problemi di oggi,in particolare delle giovani generazioni. Negli Stati Uniti sempre più giovani soffrono di disturbi d’ansia, un professore di Stanford mi ha raccontato che i suoi studenti non escono più dal campus e comunicano prevalentemente attraverso Internet. Ma questo contatto liquido non basta, siamo esseri fisici. Le tecnologie cambiano e ci cambiano ma la nostra nostalgia, l’impazienza, la paura, l’attesa restano immutati.