Il 22 dicembre 1938 era una calda giornata d’estate, accarezzata da un debole vento. Tre miglia al largo del porto sudafricano di East London, il peschereccio Nerine issa la rete a strascico svuotandola sul ponte. Sotto tre tonnellate di pesci ne giace uno che attira l’attenzione del capitano Hendrick Goosen. Ha un colore blu metallico, è lungo un metro e mezzo, pesa una sessantina di chili. Il capitano non aveva mai visto niente di simile. Il pensiero andò subito a Mergie. Lei, la sua amica Marjorie Courtenay-Latimer, sette anni prima era divenuta curatrice del Museo di East London, la cui sezione naturalistica comprendeva in realtà solo «sei uccelli impagliati infestati da coleotteri e un maialino a sei zampe in formalina».

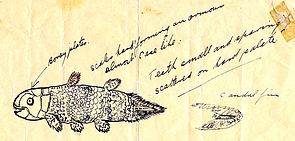

Da allora Mergie era alla continua ricerca di materiale rappresentativo della regione; quello strano pesce le sarebbe senz’altro interessato, pensò il capitano. Inconsapevolmente, Goosen era appena divenuto parte della maggiore scoperta zoologica del XX secolo. Sul molo, Mergie si trovò di fronte un pesce «con quattro pinne simili a zampe e una coda da cagnolino». Incurante del suo direttore che le intimava di sbarazzarsi di quel puzzolente «merluzzo di scoglio» – nel frattempo giunto al museo nel bagagliaio di un taxi – il giorno seguente scrive all’ittiologo James Smith della Rhodes University a Grahamstown. Acclude uno schizzo tanto essenziale quanto famoso. Smith racconterà che, vedendolo «gli esplose una bomba in testa e una serie di creature vissute in ere passate gli passò davanti». Nonostante gli sforzi di Smith, la notizia finì alla stampa: il 20 febbraio 1939, L’«East London Daily Dispatch» annunciava la cattura nelle acque locali di un «pesce preistorico». Il 18 marzo 1939 Smith pubblicò sulla rivista Nature la prima descrizione del pesce, chiamandolo Latimeria chalumnae, in omaggio a Marjorie Courtenay-Latimer e al fiume Chalumna, presso la cui foce avvenne la cattura.

Il capitano, il grosso pesce, la curatrice del museo, il professore… quella che sembra la trama di un romanzo è la storia della scoperta del primo esemplare vivente di celacanto, un pesce appartenente a un gruppo noto ai paleontologi come fossile ma dato per estinto da 70 milioni di anni. E non uno qualunque, perché i celacanti sono in realtà più affini ai tetrapodi che ai pesci dalle pinne raggiate (gli attinotterigi, come la trota per esempio) che oggi dominano le acque con oltre 32mila specie. Siccome i tetrapodi comprendono tutti i vertebrati terrestri a quattro arti (uomo incluso), i biologi evolutivi hanno sempre avuto un occhio di riguardo per questi enigmatici pesci, alla ricerca, tra essi, dei pionieri che sbarcarono alla conquista della terraferma. Un passo che, tuttavia, i celacanti non intrapresero mai, sebbene le loro pinne sostenute da ossa che si estendono dal corpo rappresentino un preadattamento per uscire dall’acqua e sostenerne il peso.

Solo nel 1952 fu catturato un secondo esemplare, cui ne seguirono altri pescati lungo le coste orientali dell’Africa e soprattutto presso l’arcipelago vulcanico delle Isole Comore. In realtà, i pescatori locali li conoscevano da sempre quali prede occasionali e, a dire il vero, poco ambite: se non seccate e salate, le carni del pesce da loro chiamato Gombessa sono infatti disgustose e solo le scaglie, ornate da fini denticoli, godevano di apprezzamento quale sostituto della carta vetrata.

Una seconda specie di Latimeria apparve il 18 settembre 1997, in modo altrettanto fortuito: al mercato del pesce di Manado sull’isola indonesiana di Sulawesi, fu notata da una coppia in luna di miele, Arnaz e Mark Erdmann, quest’ultimo ricercatore dell’Università della California. Oggi la scienza chiama quest’altra specie Latimeria menadoensis, un nome certo asettico se paragonato a raja laut, il re del mare, con cui lo conoscono i pescatori indonesiani.

Non sappiamo quanti siano gli esemplari di Latimeria oggi viventi. Stime parlano di 500 esemplari per la colonia delle Comore, per le altre, i dati sono più scarsi. Latimeria è, infatti, un pesce dal comportamento elusivo. Vive negli anfratti di ripidi pendii sottomarini, a profondità spesso superiori a 200 m ed è notturno. Le prime riprese nel suo ambiente naturale, avvenute solo nel 1987, mostrarono coppie di pinne azionate nella stessa sequenza alternata con cui i tetrapodi muovono gli arti. Con la stessa coordinazione, per esempio, delle zampe di un gatto: anteriore sinistra sincronizzata con la posteriore destra, anteriore destra con la posteriore sinistra. Tuttavia, non lo fa per camminare sul fondale marino, come predisse Smith ancora nel 1956, intitolando la sua autobiografia «Old fourlegs» («Vecchio quattro zampe»). Latimeria usa gli arti per bilanciarsi nelle correnti, spostandosi alla ricerca di cibo: pesci, seppie, e probabilmente tutto quanto finisce nel raggio della sua bocca che, grazie a un peculiare giunto intracranico, riesce a spalancare in modo spropositato.

La maestria con cui domina le correnti ci testimonia come questo relitto dell’evoluzione rifugiatosi nelle profondità marine sia in realtà un animale quanto mai vivo e vegeto. Un’occasione unica per interpretare direttamente dal punto di vista funzionale la struttura anatomica delle forme fossili, diffuse non solo in settori marini meno profondi ma persino nelle acque dolci.

Nel 2016, gli scavi paleontologici sul Monte San Giorgio, condotti nel Calcare di Meride dal Museo cantonale di storia naturale, portarono alla luce un «vecchio quattro zampe». È il primo esemplare di celacanto in oltre 160 anni di ricerche in questa formazione che risale al Ladinico (Triassico Medio) e a qualcosa come 240 milioni di anni or sono. Il ritrovamento è stato pubblicato nel novembre 2018 sulla «Rivista Italiana di Paleontologia e Stratigrafia». L’esemplare di Meride non può non richiamare subito alla mente Miss Courtenay-Latimer e il suo schizzo di Latimeria fatto ottant’anni or sono.

Dimensioni a parte – il nuovo fossile ticinese è lungo solo 8 cm – il «modello corporeo» è, infatti, in sostanza lo stesso. In fondo, era già quello 400 milioni di anni or sono, e ciò ha indubbiamente permesso a Smith di identificare subito il pesce di East London sulla base del solo disegno di Miss Courtenay-Latimer ma è pure valso a Latimeria l’epiteto di «fossile vivente». Un corpo tozzo, da cui si staccano pinne dotate di un robusto lobo carnoso sorretto da articolazioni ossee e muscoli propri (eccettuata la prima dorsale, da pesce «normale»), e una singolare pinna caudale a tre lobi. Quest’ultimo è il carattere più vistoso. Allungato a forma di ciuffo, fu proprio il lobo centrale della pinna caudale a ricordare a Miss Courtenay-Latimer la coda di un cagnolino.

L’esemplare di Meride costituisce anche una sorprendente (ri)scoperta. A differenza degli altri celacanti del Monte San Giorgio, tutti provenienti dalla più antica Formazione di Besano, appartiene al genere Heptanema, sinora sconosciuto nel giacimento oggi Patrimonio Unesco. Il nome (hepta=sette, nema=filo) si riferisce al caratteristico numero di raggi nella prima pinna dorsale. Rinvenuto a inizio Ottocento nelle cave di Perledo sul Lago di Como, Heptanema fu dapprima descritto nel 1857 dall’ittiologo milanese Cristoforo Bellotti, ma in realtà solo nel 1889 identificato come celacanto dal paleontologo tedesco Wilhelm Deeke. L’ultima descrizione risale al 1910 e la dobbiamo a Giulio di Alessandri, professore a Pavia. In conseguenza del bombardamento angloamericano del Museo di storia naturale di Milano (13-14 agosto 1943) l’esemplare fotografato da De Alessandri, appartenente al Senckenberg Museum di Francoforte, è l’unico sopravvissuto fino ai giorni nostri.

Il Calcare di Perledo e quello di Meride risalgono entrambi al Ladinico e la coesistenza di questo piccolo «vecchio quattro zampe» avvalora l’ipotesi che si siano depositati nelle acque tropicali dello stesso bacino marino. Una congettura che l’attuale ingombrante frapporsi tra le due regioni delle rocce più giovani del massiccio giurassico del Monte Generoso ha sempre impedito di confermare direttamente.