Chi scrive è nata all’ombra del Monte Ceneri. Quante volte ha attraversato senza porsi tante domande quell’«umile altura – come lo ha definito Stefano Franscini – rinomata solo come punto di passaggio, già malsicuro dai ladroni»? Da Rivera, trasformatosi in quartiere nel 2010, si sale subito su quello che pare poco più di un colle, superati da vetture impazienti di arrivare chissà dove. Boschi intorno, l’autostrada rumorosa inghiottita dalla galleria, camionette verde militare e, sempre sulla destra, la statua di Carlo Borromeo che nel Cinquecento visitò le «nostre» terre, allora parte della sua Diocesi. Si arriva in cima facilmente, una cima senza infamia e senza lode. Almeno all’apparenza. Due stazioni di servizio, la caserma e un campeggio nascosto dalla vegetazione.

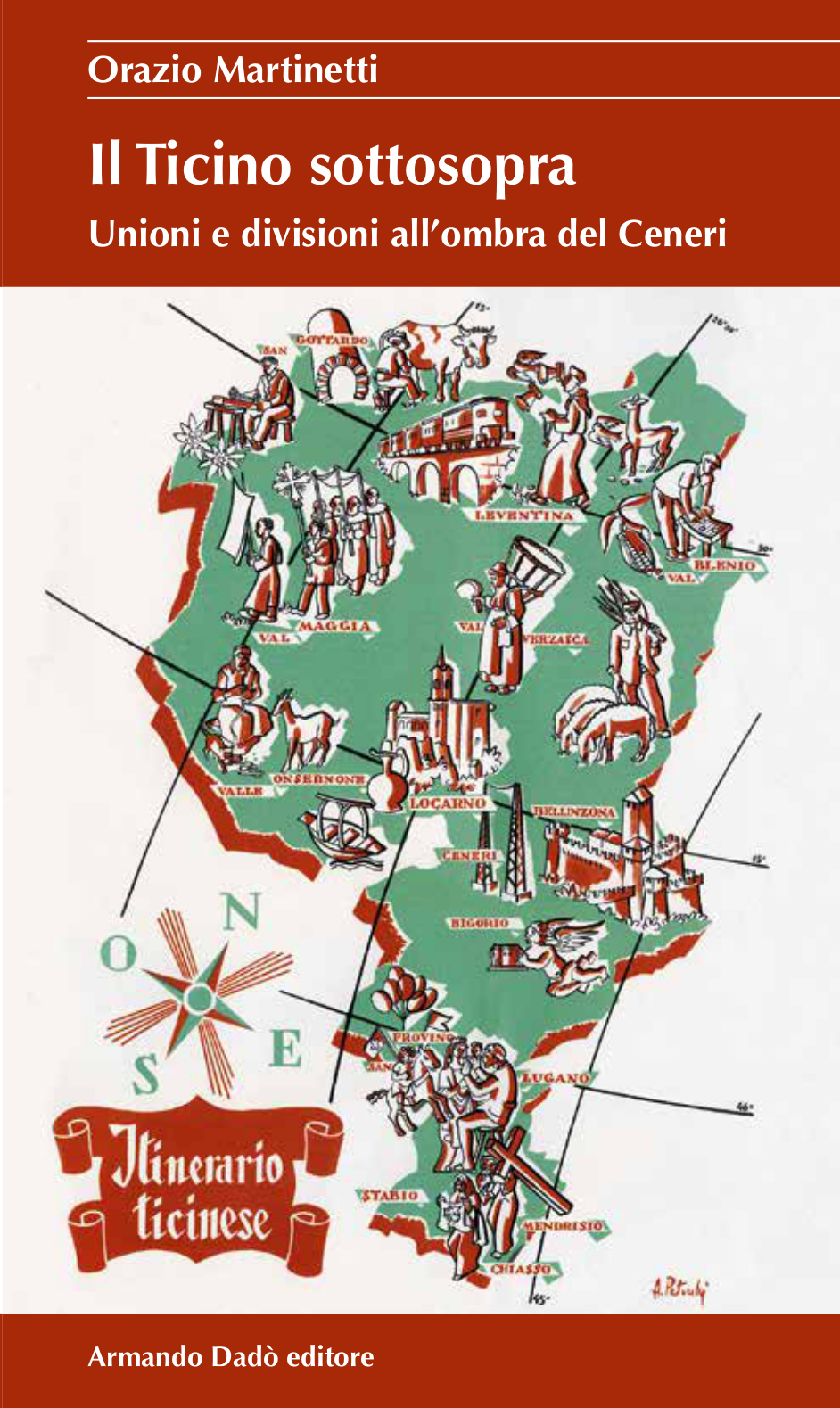

Poi comincia la discesa, con le sue curve serpentine, e la serie di postriboli decadenti da un pezzo e abbandonati da poco sotto i colpi della pandemia. Uno spiazzo dedicato ad Agostino Bernasconi, consigliere di Stato dal 1947, morto proprio qui dopo un incidente stradale. Una discesa che ad un certo punto ti spalanca lo sguardo su tutto il Piano di Magadino, da Bellinzona a Locarno. Sensazione di libertà. Quel senso di liberazione che devono aver provato i viandanti di un tempo, scampati ai famosi briganti della zona, una volta tornati a casa dopo un viaggio molto più lungo e tormentato del mio. Già, perché il Monte Ceneri – come dice Orazio Martinetti nel suo Il Ticino sottosopra, unioni e divisioni all’ombra del Ceneri (Armando Dadò editore) – «è stato per secoli un ostacolo coriaceo (…) attraversato da strade malagevoli e infide, e un fattore di divisione interna». Il saggio parte proprio da lì – da quell’ingombro fisico che separa – ed è un tuffo nel passato di quello che ora si chiama Ticino, dal moto tettonico avvenuto milioni di anni fa, all’origine delle catene montuose alpine, fino ai giorni nostri con Alptransit che cancella le distanze e, con tutte le sue gallerie, la visione del paesaggio.

L’occhio dello storico Martinetti rimane focalizzato sulle tante divisioni collegate a quell’umile altura, le quali covano ancora sotto le ceneri. Crepe geologiche e naturalistiche ma anche economiche, politiche, culturali ecc. L’autore suggerisce un’infinità di immagini preziose e spunti su cui riflettere. Dalle due liturgie «parzialmente diverse» che si diffusero sul nostro territorio (rito romano prevalente nel Sottoceneri e quello ambrosiano, più diffuso nel Locarnese e nelle valli superiori) al ruolo dei castelli eretti dai «signori milanesi», prima i Visconti e poi gli Sforza, nella divisione della nostra regione in due parti: «l’una difendibile, l’altra indifendibile, e quindi cedibile agli svizzeri». Passando per la «rovinosa gara» fra Bellinzona e Lugano per la capitale stabile, la lotta tra liberali e conservatori (nell’800 la palma del radicalismo spettò al Sottoceneri) e quella che vede l’italiano confrontarsi col dialetto (il quale resiste meglio nell’alto Ticino).

L’autore evidenzia poi l’ancora attuale divisione del lavoro tra il centro dei funzionari, dei politici (Bellinzona) e il fulcro della finanza, dell’economia (Lugano). Senza dimenticare il declino delle periferie a favore delle città e delle professioni nel terziario. Diverse pagine sono dedicate al tema dell’emigrazione, con gli espatriati delle valli superiori che predilessero gli Stati uniti, in particolare la California coi suoi ranch, e l’attrazione dei sottocenerini per Cile, Paraguay, Uruguay e soprattutto Argentina. Interessante il capitolo dedicato alle donne ticinesi, fino a pochi decenni fa considerate «solo come grembo riproduttivo e forza-lavoro», «mezze persone, se non delle non-persone: animali da basto condannati ad una decadenza fisica precoce». La loro condizione cominciò a migliorare a partire dai centri: Lugano, Mendrisio, Bellinzona e Locarno. Che dire poi del «conflitto principale», «la madre di tutte le rivalità, l’epico scontro hockeistico Ambrì-Lugano»? Non vi resta che tuffarvi nella lettura per scoprire i dettagli riguardanti le terre tra Airolo e Chiasso che, almeno fino alla costituzione del Ticino in Cantone per volontà napoleonica (1803), «non riusciranno a darsi un’identità comune, una cornice cui riconoscersi come comunità».

I capitoletti del saggio sono nati come articoli pubblicati su «Azione» nel 2004 e sono stati aggiornati per l’occasione. Rimandano a una grande quantità di opere di approfondimento, dalla Storia del Ticino promossa dallo Stato alle opere di autori nostrani e stranieri che questo lembo di terra lo hanno vissuto e descritto: Pietro Bianconi, Johann Rudolf Schinz, Karl Viktor von Bonstetten, Emilio Motta, Guido Calgari, Stefano Franscini ecc. Terminiamo con le parole di quest’ultimo che suggerì di fondare proprio sul Mons Ceneris, simbolo della disunione dei ticinesi, la capitale cantonale e di darle il nome di Concordia: «sarebbe causa del dissodamento e della coltura di molto suolo, e sicurtà di un passaggio assai frequentato, già infame e tuttora non scevro di sospetti».

Quell’umile altura che spaccò il Ticino

L’ultimo saggio di Martinetti ci invita a riflettere sulle divisioni che hanno caratterizzato la storia del nostro Cantone, a partire dal Monte Ceneri

/ 19.07.2021

di Romina Borla

di Romina Borla