L’architettura ticinese degli anni ’70 e ’80 era caratterizzata da una forte «urbanità», cioè dalla tensione, in ogni occasione progettuale, verso intense relazioni con il contesto urbano o territoriale. I protagonisti di quell’architettura, pur divisi da linguaggi diversi, erano uniti dalla comune convinzione che la città fosse il modo più evoluto di abitare. Le ragioni fondative di questa tensione sono da far risalire alla necessità di recuperare l’esperienza della modernità – nei confronti della quale il Ticino era in ritardo, avendo scoperto la modernità soltanto nel dopoguerra – e del rinnovamento delle città. Lo studio degli antichi borghi ticinesi, rimasti intatti proprio per il ritardo dello sviluppo economico, è stata l’occasione, alimentata dai contemporanei importanti studi milanesi sulla città, per conoscenze e prove progettuali.

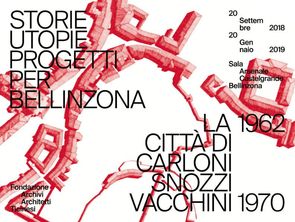

La mostra che è stata inaugurata a Castelgrande lo scorso 20 settembre, organizzata dalla Fondazione Archivi Architetti Ticinesi (e curata da Angela Riverso Ortelli, insieme a Raffaella Macaluso e a Valeria Lollobattista), ha offerto interessanti materiali per riempire di senso quest’ultima considerazione. La ricerca sulla città di Bellinzona e la conoscenza operativa del suo centro antico – finalizzata ad un piano di protezione del patrimonio edilizio – iniziata nei primi anni ’60 dai giovani Tita Carloni, Luigi Snozzi e Livio Vacchini, è stata infatti un’esperienza decisiva nella loro formazione. Nel catalogo della mostra è richiamato uno scritto del 1983 nel quale Tita Carloni afferma che «il fatto di chinarsi sulle carte delle città e dei villaggi, di rilevare in scala 1:250 tutto il centro di Bellinzona, di stendere illusori piani regolatori avrebbe poi costituito un humus sul quale si sarebbe sviluppato negli anni ’70… un modo nuovo di progettare».

Un’analoga condizione, fatta salva la diversa situazione geografica e temporale, potrebbe essere ipotizzata per gli architetti del razionalismo lariano, la cui architettura così espressivamente cittadina non potrebbe essere spiegata senza considerare la loro conoscenza ed esperienza dell’antica compagine edilizia della città murata comasca.

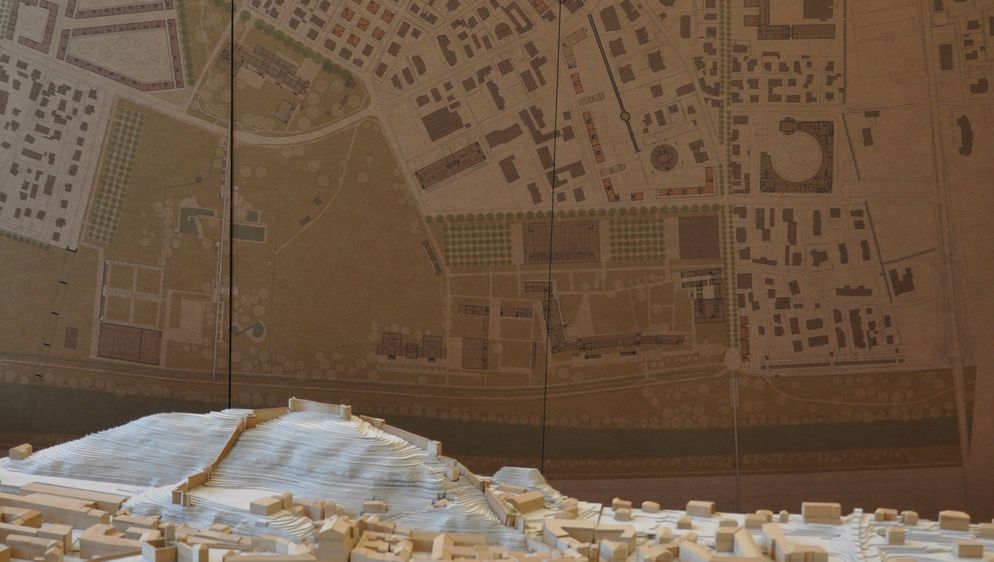

Le coloratissime tavole del progetto di Piano Regolatore del Centro Storico di Bellinzona, del 1966, pur redatte secondo le regole vigenti dell’azzonamento (della divisione, cioè del territorio in zone, in ognuna delle quali – distinta da un colore – l’edificazione è soggetta ad una specifica normativa), rivelano la chiara e forte idea di una città il cui carattere è costituito dalla relazione tra la compatta forma urbana costruita intorno a Castelgrande e il parco golenale del Ticino. Il parco nel quale già allora era stata costruita la caserma, poi scuola cantonale di commercio, il primo dei grandi edifici pubblici che vi saranno in seguito insediati. Già allora, ci è sembrato di , Carloni, Snozzi e Vacchini avevano compreso che gli strumenti urbanistici – gli «illusori piani regolatori», così definiti da Carloni nel 1983 – devono essere considerati strumenti, mezzi, per rappresentare una visione del futuro della città, e per attuarla attraverso regole finalizzate allo scopo. E non, come spesso è invece avvenuto, pesanti impianti normativi poco o per nulla motivati, e privi di un disegno che non sia quello di massimizzare la rendita.

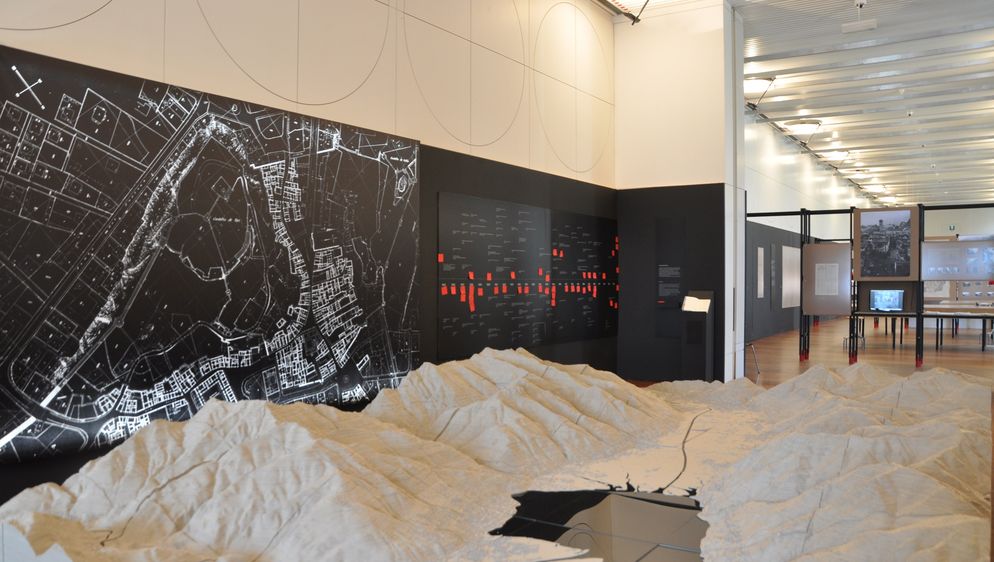

Al centro della mostra sono esposte le formidabili tavole del rilievo, eseguito nel 1968, di tutti gli edifici del centro storico. Un lavoro monumentale, rigoroso e raffinato, che rivela la complessità morfologica e tipologica formata da secolari trasformazioni, che hanno mutato continuamente la forma della città e ne hanno alimentato la storia.

Lo spazio pubblico è il tema centrale di tutti i progetti esposti nella mostra. Esso è considerato la chiave progettuale per intervenire, riqualificare e rinnovare i contesti già edificati. Numerosi sono i progetti di nuove edificazioni e di modifica dei tracciati stradali e delle aree pubbliche, sempre finalizzati a realizzare nuovi spazi pubblici.

Ovviamente è necessario storicizzare le condizioni progettuali nelle quali sono state formulate queste ipotesi, e i commenti scritti lungo il percorso della mostra risultano utili allo scopo. Si tratta di progetti concepiti quando non erano ancora maturati – a seguito del dibattito internazionale, soprattutto italiano, sulla tutela dei centri storici – sia i concetti di «insieme ambientale» dei beni culturali, che le convinzioni più diffusamente conservative oggi prevalenti. I progetti, infatti, prevedevano demolizioni di alcuni fabbricati e non di altri, secondo criteri applicati ai singoli oggetti architettonici, che per questo in taluni casi non sarebbero oggi condivisibili. Il valore, comunque, di questa mole di studi sta nella dimensione progettuale dell’analisi, mai fine a se stessa e sempre finalizzata alla progettazione di trasformazioni. La caratteristica fondamentale, che fa diversa la cultura architettonica ticinese da quella milanese degli stessi anni, così importante sul piano teorico, è che quella ticinese è maturata come concreta esperienza progettuale.

Ciò che fa di questa mostra un’occasione attuale di confronto e di proposta è la conclusione del percorso espositivo. L’ultima sala è dedicata alla Bellinzona di oggi, che è diventata una città di 40’000 abitanti, in seguito all’aggregazione di 13 comuni. La pianificazione di un’area così vasta, formata da tanti centri e da vaste periferie urbanizzate in modo diffuso e disordinato, oltre che da infrastrutture importanti che attraversano il fondovalle, è una sfida culturale nuovissima. La dimensione storica e geografica del territorio, delimitato dalle montagne e con al centro un insieme di beni culturali e di paesaggio di rilievo internazionale, impone un impegno di scala molto diversa da quella degli anni ’60. Nella mostra sono illustrati i lavori degli ultimi anni del Seminario Internazionale di Monte Carasso, dedicati al progetto per la Nuova Bellinzona, insieme agli studi del Laboratorio Ticino dell’Accademia di Mendrisio e al lavoro, sempre sullo stesso tema, dell’Atelier Guidotti-Schermesser della scuola HES-SO di Friborgo. Sono risorse intellettuali di grande spessore, che devono essere utilizzate per affrontare con successo la sfida di far diventare il territorio della Nuova Bellinzona una vera città, con la carica progettuale che alimentava il pensiero di Carloni, Snozzi e Vacchini.