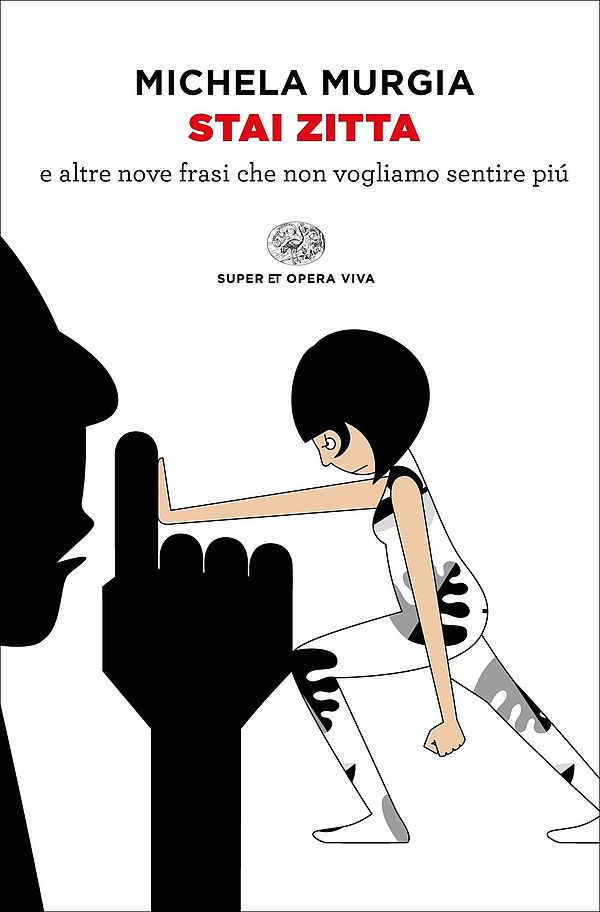

«Sarò soddisfatta quando le ventenni porteranno il libro alle manifestazioni». Così definisce il senso del suo lavoro Michela Murgia, che con il suo Stai zitta e altre nove frasi che non vogliamo sentire più (Einaudi) è riuscita in poco tempo a scalare le classifiche di vendita, segno che il tema della parità non è più una nicchia per poche appassionate. Per fortuna. Abbiamo raggiunto l’autrice per riassumere insieme a lei i temi del saggio, che in modo limpido fotografa una disparità sotto gli occhi di chiunque voglia vedere.

Partirei dall’episodio che ha dato origine al libro: lo scontro che lei, Michela Murgia, ha avuto con lo psichiatra Raffaele Morelli durante una trasmissione radiofonica in onda su Radio Capital. Messo alle strette, a un certo punto lui sbottò e se ne uscì con un perentorio, oltre che maleducato, «Stai zitta». Volevo ricostruire l’antefatto: perché era stato invitato?

Perché aveva fatto delle affermazioni in cui diceva che se una donna non è guardata dagli uomini quando esce dovrebbe tornare a casa e cambiarsi, in quanto la radice del femminile spingerebbe le donne a catturare l’attenzione dei maschi. In Italia in questo momento siamo in piena discussione sul fenomeno del catcalling, quindi ragioniamo ancora su quanto sia falsa la presunzione che i fischi o i complimenti sguaiati facciano davvero piacere alle donne. Ma anche prima di questa discussione, l’uscita di Morelli fece fortunatamente molto scalpore. Lo chiamammo da Radio Capital per dargli la possibilità di spiegarsi, di dire «Sono stato frainteso». Ma lui, invece di migliorare la sua posizione, non ha fatto altro che rivendicare le affermazioni, ribadendole in un contesto peggiorativo.

Infatti le ha detto, «Stai zitta». Passando con grande disinvoltura dal lei al tu.

Il messaggio era proprio di questo ordine: la donna ha il compito di compiacere l’uomo. Non abituato a essere contraddetto, Morelli è uscito di testa. Ho preso spunto da quell’episodio per fare un’analisi di episodi analoghi che hanno avuto luogo nelle radio e nelle tv italiane. Ne ho trovati altri tre, fra cui quello che riguarda Bianca Berlinguer e Mauro Corona. In tutti i casi il dialogo parte con il «lei» e finisce con l’uomo che dà del «tu» alla donna, per contestarla e sminuirne l’autorevolezza agli occhi di chi guarda o ascolta. Le parole, questo credo sia chiaro, rivelano i costrutti pregiudiziali nella testa di chi parla. È sempre molto interessante il modo in cui ti chiamano per nome, dandoti del tu, oppure ti chiamano «signora», facendo sentire molto forte che questo signora ha delle virgolette. Le donne devono ancora chiedere di essere chiamate con il loro titolo nei contesti professionali, specie se prestigiosi: se la parola «cameriera» o «infermiera» non creano nessun problema, «avvocata» fa storcere il naso. L’idea alla base è che una donna che occupa una posizione professionale sia lì prima come donna, che come professionista. Il sesso delle donne conta sempre più della loro competenza.

Su quotidiani anche prestigiosi leggiamo spesso di queste amenità: la scienziata-mamma, la ricercatrice-mamma. Come si declina a livello professionale la retorica della mamma?

Il bisogno è quello di ricordare che la prima cosa cui una donna è chiamata è quella di generare e di curarsi dei figli. Se le avanza tempo, può dedicarlo al lavoro, ma deve spiegare come lo concilia con la famiglia. Se ci facciamo caso, questa domanda compare sempre in tutte le interviste alle donne eccellenti. A nessun uomo viene invece chiesto: «Come fai a fare il papà e il professionista?». Quello che le donne in Italia sono riuscite ad ottenere è stato poter portare avanti la propria professione pagando una donna più svantaggiata economicamente perché si occupi dell’economia domestica. Non c’è stata una distribuzione fra i due sessi del carico familiare, c’è stato il trasferimento di classe, da una donna più ricca a una donna più povera.

Nel suo libro fa riferimento alla figura dell’eletta. A prima vista sembrerebbe un ruolo vantaggioso: e invece?

E invece è un ruolo maschera. Indubbiamente la vita di quella singola donna cambia, perché lei fa carriera (anche se per cooptazione: c’è un uomo che decide se e quanto farla salire in alto). Di solito queste donne non creano problemi, non mettono in discussione il sistema. Inoltre, ogni volta che qualcuno farà notare che in un certo entourage mancano donne, l’eletta verrà sfoderata come alibi. Ma la sua presenza non può essere una giustificazione per l’assenza di tutte le altre.

Cosa ne pensa dell’opportunità, da parte delle donne, di fare lobby?

In uno studio pubblicato dalla «Harvard Business Review» ho letto un’interessante analisi sul tema del tempo libero, che indicava il modo in cui i maschi fanno rete fra loro in luoghi che non sono contesti professionali. Nei film americani siamo abituati a vedere decisioni prese da giudici, avvocati, imprenditori mentre giocano a golf o nei club pensati per soli uomini. L’organizzazione del tempo libero fra maschi è in realtà un potentissimo strumento di network che ha conseguenze sul luogo di lavoro. Condividere una passione, per esempio per il calcio, cementifica i rapporti. La domanda è: quali spazi esistono per le donne? La risposta è che in un Paese dove il carico familiare è così sbilanciato, le donne hanno molto meno tempo libero e minori opportunità per fare network. Il tuo collega può andare con il capo a guardare la partita, tu devi correre a casa a preparare la cena a un altro uomo, avviare la lavatrice e mettere i bimbi a letto.

Molto spesso queste battaglie sono considerate di settore.

La mia impressione è che ancora non si capisca che si tratta di una questione di sostanza. I diritti delle donne non sono solo i diritti delle donne, sono i diritti di tutti. Come è possibile che ci sia una categoria di cittadini che considera normale che l’altra metà della popolazione non goda degli stessi diritti rimane per me un mistero. Però il successo di questo libro fa nascere delle speranze. Per me vedere il libro di una femminista dichiarata che tratta esplicitamente questo tema diventare il primo in classifica in una settimana dall’uscita è una vittoria politica, non editoriale.