Stabilire una relazione con la persona anziana basata sull’ascolto, sul sostegno, sullo sviluppo di nuove progettualità, per vivere meglio il presente e guardare ancora al futuro. Questa avanzata visione del benessere degli anziani la mette in pratica il tutor di comunità, un volontario che si concentra sui rapporti umani e sugli spazi di vita del singolo e della collettività. Sperimentato da circa un decennio, questo ruolo beneficia ora di una formazione specifica promossa dall’Associazione Assistenza e Cura a Domicilio Mendrisiotto e Basso Ceresio (ACD) e dal Laboratorio di Ingegneria dello Sviluppo Schürch (LISS). È infatti quest’ultimo, fondato e diretto dallo psicologo e ricercatore Dieter Schürch, che ha sviluppato tale figura in diversi progetti legati al territorio ticinese e a quello transfrontaliero. A Dieter Schürch abbiamo chiesto di spiegare le caratteristiche del tutor di comunità e l’importanza della sua formazione nel contesto di un ripensamento della vecchiaia che per il ricercatore «è da costruire con chi la vive e con chi non l’ha ancora raggiunta, ha paura e tende ad allontanarla».

Lo scorso gennaio i primi 18 tutor di comunità hanno ricevuto i rispettivi attestati al termine della formazione svoltasi durante l’autunno 2022. Chi sono queste persone? Come operano? Partiamo dal secondo interrogativo che permette a Dieter Schürch di porre l’accento sul territorio e sulla rete di supporto della persona anziana che vive al proprio domicilio: «Il tutor di comunità svolge l’attività volontaria nella sua zona di vita, in modo da essere riconosciuto come parte della comunità locale. Altro punto essenziale è la collaborazione con gli altri attori di supporto, dalla famiglia ai professionisti del settore sanitario. La formazione promossa con ACD permette di approfondire questo aspetto a beneficio della condizione globale della persona anziana. Il tutor si occupa di almeno una persona (a dipendenza della disponibilità di tempo), adeguando la propria funzione alla situazione e al tipo di relazione che si instaura con l’anziano/a. Si tratta di una funzione essenzialmente integrativa e trasversale che porta a svolgere vari compiti adottando un atteggiamento molto flessibile».

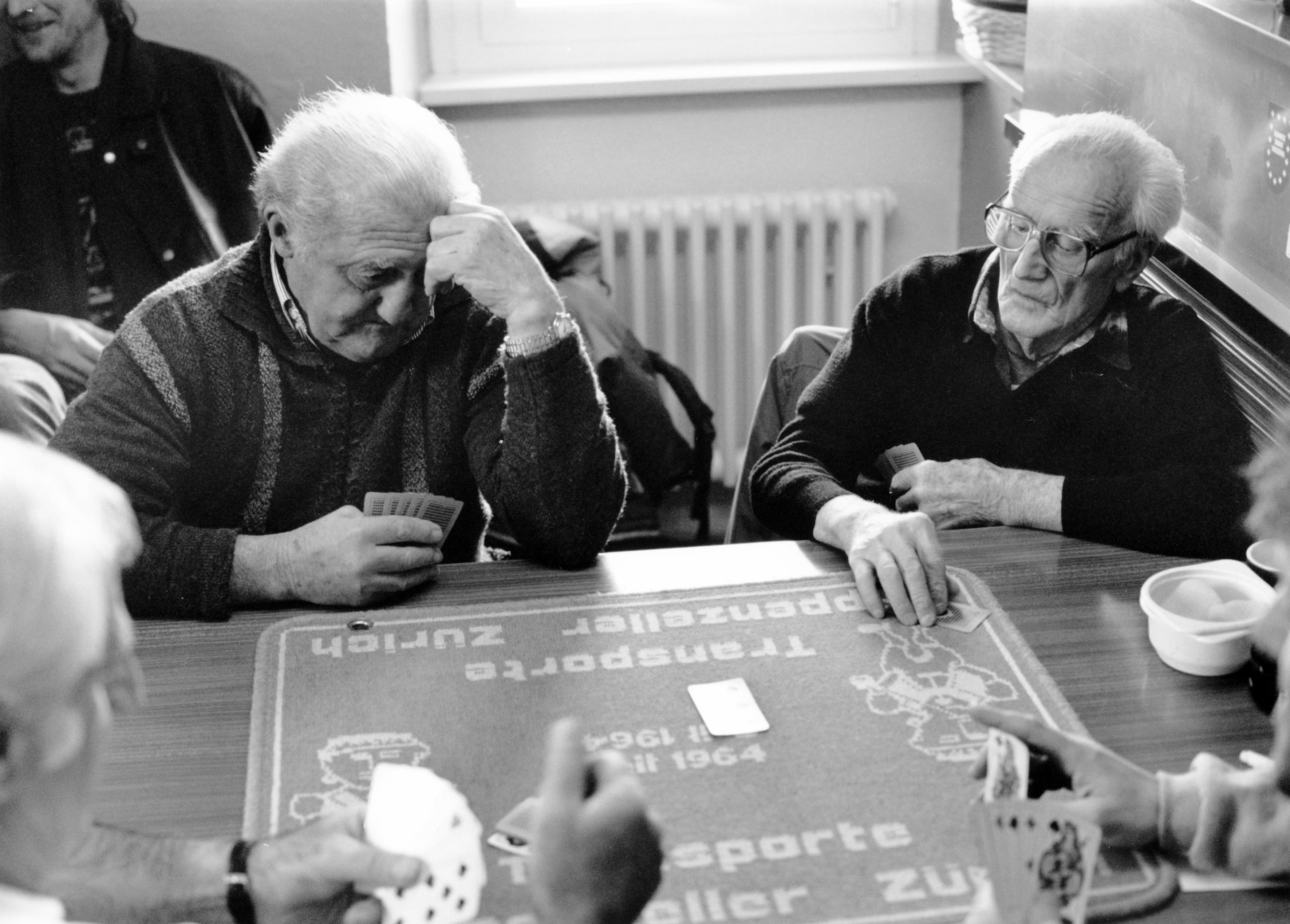

Ecco così emergere le caratteristiche dei tutor. Prosegue il nostro interlocutore: «Al termine della formazione il tutor è in grado di assumere compiti pratici di mediazione, come pure di identificare e attivare le applicazioni tecnologiche che possono, ad esempio, permettere alla persona anziana di rimanere in contatto con familiari lontani e abituati a comunicare con i mezzi digitali. La tecnologia non è un obiettivo in sé, ma può diventare uno stimolo e uno strumento per mantenere i contatti sociali. L’aiuto del tutor può però tradursi anche in attività più tradizionali, come l’orto, la cucina o il bricolage. È inoltre possibile che la nuova figura di sostegno sia chiamata a estendere la sua funzione alla comunità di riferimento della persona anziana; deve pertanto essere in grado di animare momenti di incontro e socializzazione in presenza». Quali sono a questo punto le competenze richieste agli interessati per accedere al corso? «Durante la prima riunione informativa – risponde Dieter Schürch – abbiamo notato, oltre a una folta partecipazione, la presenza di profili molto diversificati per età, genere e formazione. Fra coloro che hanno ottenuto l’attestato figurano un imprenditore attivo nel settore del legno, un giovane esperto di teatro e una giovane che ha scelto la formazione per completare il suo percorso di studi. La formazione è impegnativa, ma costituisce un importante arricchimento personale». Il programma è composto da cinquanta ore suddivise in tre sezioni: parte concettuale, pratica assistita e incontri di riflessione. Questi ultimi sono importanti per facilitare, attraverso il confronto, la ricerca di soluzioni a problemi inconsueti. I tutor, anche a formazione conclusa, sono seguiti dal team di LISS e pertanto sostenuti nella loro attività concreta sul territorio.

Territorio che per il momento si concentra nei Comuni di Breggia, Castel San Pietro, Morbio Inferiore, Vacallo e Balerna. Luogo privilegiato di una sperimentazione più ampia è Monte, piccola frazione di Castel San Pietro, dove l’obiettivo di migliorare la qualità di vita, in particolar modo delle persone anziane, passa anche attraverso un innovativo progetto pilota a livello nazionale. Il Comune di Castel San Pietro lo ha promosso sulla base delle ricerche compiute da LISS in Valle di Muggio e in Valle Onsernone e presentate nel 2019. La realizzazione – piccoli interventi di carattere architettonico e urbanistico a favore della vita comunitaria e dell’intergenerazionalità – è stata affidata allo Studio SER di Rina Rolli e Tiziano Schürch con sedi a Zurigo e Lugano. Il loro progetto, terminato nel settembre 2022, ha ricevuto lo scorso marzo il prestigioso premio Bauweltpreis promosso dal Museo tedesco dell’architettura di Francoforte (DAM) in collaborazione con la rivista ARCH+. Se Castel San Pietro pensa ora di riproporre il progetto in altre frazioni discoste, altri Comuni hanno manifestato il loro interesse, così come la Città di Lugano e persino il Canton Uri. Discussioni sono in corso per valutare come procedere nell’applicazione dei medesimi principi in altre realtà periferiche e urbane. La forza del progetto sta nel riuscire a migliorare la qualità di vita di una comunità grazie a micro interventi facilmente realizzabili scaturiti da una riflessione che tiene conto delle abitudini e delle aspirazioni di chi risiede nella località.

Le riflessioni teoriche di Dieter Schürch, legate alle ricerche che da molti anni conduce sul tema degli anziani, sono di recente confluite in una pubblicazione firmata dallo stesso Schürch e dal sociologo Guglielmo Giumelli. Vecchi e spazi di vita è il titolo del libro, edito da Il melangolo. I due studiosi ribadiscono la centralità della persona, così come viene considerata nella formazione del tutor di comunità e nel progetto di Monte. Precisa Schürch al riguardo: «Per trovare soluzioni adeguate e sostenibili volte a migliorare la qualità di vita degli anziani, prolungando la loro permanenza al domicilio, bisogna sempre partire dal contatto con i diretti interessati. Dal punto di vista metodologico si tratta di una ricerca qualitativa che richiede tempo e disponibilità nell’incontrare e ascoltare la popolazione. Ciò permette però, oltre a ricavare informazioni utili per le possibili azioni da intraprendere, di trasformare gli intervistati in coprotagonisti del progetto, così da diventare loro stessi motore del cambiamento della società».

«La persona anziana – conclude il ricercatore – vive con tempi, modi e considerazioni personali che sono il risultato di una storia di vita e rappresentano una forma di cultura dell’anzianità. Ha sogni e aspirazioni da tenere in considerazione. Chi non può contare sul sostegno dei familiari, riesce a beneficiare di una relazione stimolante incentrata su questi bisogni grazie a figure volontarie come i tutor di comunità». L’innovativa collaborazione di LISS con l’Associazione Assistenza e Cura a domicilio Mendrisiotto e Basso Ceresio permette di avvicinare due realtà con focus diversi sul benessere degli anziani. Personale di cura e tutor di comunità sono chiamati a confrontarsi sui rispettivi compiti a favore di un approccio condiviso per assicurare un benessere complessivo, evitando in particolare il rischio di isolamento. La nuova formazione è stata implementata con il sostegno di Promozione Salute Svizzera e della Fondazione Schiller, perché questo genere di progetti necessita del coinvolgimento di più attori anche sul piano finanziario. Terminato il primo corso, si pensa già all’organizzazione di una seconda formazione anche in considerazione del grande interesse dimostrato dalla popolazione. Un segnale positivo per affrontare con una nuova visione culturale le sfide legate all’invecchiamento della popolazione.