Se c’è una sostanza che può ambire al titolo di «sostanza dell’anno» o perfino del secolo o del millennio, questa è il diossido di carbonio, noto anche come anidride carbonica, formula chimica CO2. In pochi anni, dai libri di chimica è entrata nell’arena politica, nell’economia e nella finanza e nelle conversazioni d’ogni giorno: legge sul CO2, decarbonizzazione, mutamenti climatici. Il CO2 non gode di molta simpatia. Eppure, il CO2 è essenziale per la vita sulla Terra, noi compresi: una buona ragione per conoscerlo un po’ più da vicino.

Il tema è vastissimo e s’impone una scelta fra i tanti argomenti, fatti e curiosità. Il nome, per cominciare: evitiamo di chiamarlo «anidride carbonica». Anidridi erano chiamati gli ossidi che, messi in acqua, danno un acido. Il che per il CO2 è vero ma, nella chimica moderna, anidride ha un altro significato. Secondo le regole, in vigore ormai da decenni, della IUPAC, l’Unione internazionale di chimica pura e applicata, il nome corretto è diossido di carbonio e la sua formula chimica è con il numero «2» scritto in piccolo, a destra e un po’ sotto la riga e dunque non CO2. Potranno sembrare pignolerie ma, nella scienza e nella tecnica, e non solo, con i nomi è meglio non fare confusione.

Il diossido di carbonio fu descritto la prima volta intorno al 1640 dal medico fiammingo Jean Baptiste van Helmont che lo ottenne bruciando della legna e lo chiamò «gas silvestre». Più o meno un secolo dopo, il medico scozzese Joseph Black scoprì che si poteva ottenere il gas silvestre versando un acido sul calcare e lo chiamò «aria fissa», perché si poteva «fissare» dentro un solido, in questo caso una roccia. Anche scaldando il calcare ad alte temperature, come nei forni da calce, si ottiene la calce viva per l’edilizia e si libera diossido di carbonio.

Una ventina d’anni dopo, il chimico inglese Joseph Priestley, scopritore, fra l’altro, dell’ossigeno, fece passare aria fissa dentro acqua e, per questo, è considerato l’inventore delle «bollicine». Le bibite gassate, dall’acqua alla birra, dalle aranciate allo spumante, contengono CO2. Si scioglie bene in acqua, cui conferisce una leggera acidità: acido carbonico. Questo delle bevande frizzanti è solo uno dei tanti usi del CO2. Può essere aggiunto alla bibita da bombole sotto pressione oppure essere già presente nell’acqua alla sorgente oppure ancora può essersi formato attraverso la fermentazione. È il «ribollir dei tini» di carducciana memoria.

Ma il CO2 ha tante altre applicazioni: negli estintori e come raffreddante, il «ghiaccio secco». Dentro bombole sotto forti pressioni, il diossido di carbonio diventa liquido. Aprendo il rubinetto della bombola, a pressione normale ritorna gas, assorbendo calore e producendo un freddo sufficiente a congelarlo. Però, a differenza del ghiaccio d’acqua, il ghiaccio di diossido di carbonio, chiamato anche «neve carbonica», a circa 80 gradi sotto zero, non bagna perché si trasforma direttamente in gas: si dice che «sublima».

Più denso (in parole povere ma meno corrette, diremmo «più pesante») dell’aria, il CO2 tende a stratificarsi in basso, il che può diventare pericoloso. Non è un gas velenoso, non come il monossido di carbonio CO, ma, al di sopra di una certa concentrazione, diventa asfissiante e può dunque essere mortale. Dove si può, è importante arieggiare! Altrimenti, come nei sottomarini e nei veicoli spaziali, lo si assorbe con apposite sostanze. È un gas praticamente inodore, incolore, invisibile e strati di CO2 sul pavimento della cantina dove il mosto fermenta o dentro miniere e grotte hanno già provocato la morte. In passato, i minatori portavano in miniera un canarino in gabbia, che segnalava la presenza di gas asfissiante.

Due esempi ancora più curiosi si trovano in Italia e in Africa. A Rapolano Terme in provincia di Siena c’è una dolina, una sorta di «cratere» di origine carsica, da cui fuoriesce diossido di carbonio, uno dei più grandi giacimenti di questo gas al mondo. La dolina, sul cui fondo si deposita il CO2 , può diventare una trappola mortale e, per questo, è circondata da un alto muro. Nella notte del 21 agosto 1986, in Camerun, dal fondo del lago vulcanico Nyos emerse di botto un’immensa quantità di CO2 che provocò la morte di 3500 capi di bestiame e di 1700 persone fino a diversi chilometri di distanza.

Il CO2 in natura è presente nell’atmosfera in piccolissima quantità, che sta aumentando a causa delle attività umane, ha superato da qualche anno lo 0.04 per cento e, con il cosiddetto effetto serra, protegge, insieme ad altri gas, la Terra dal freddo dello spazio esterno ma produce, se ce n’è troppo, il riscaldamento globale che si vuole evitare. È una minima percentuale dell’aria ma è fondamentale: la vita sulla Terra si basa sui composti del carbonio, come proteine, grassi, carboidrati, acidi nucleici e l’unica fonte di carbonio a disposizione della vita è proprio quella piccola «impurità» dell’aria.

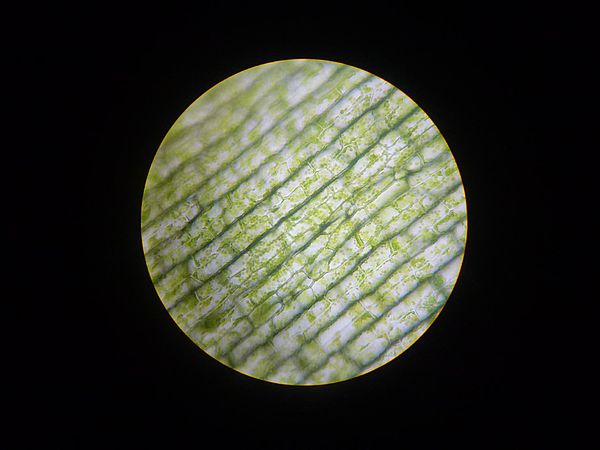

Il carbonio entra dall’atmosfera negli esseri viventi attraverso una reazione chimica che potremmo definire geniale, la fotosintesi clorofilliana. Spiegato in modo molto semplice, le piante, attraverso le foglie, assorbono il CO2 dall’aria o, se vivono in acqua, dal mare, dai laghi e dai fiumi, lo uniscono all’acqua e, grazie alla luce e con l’intervento della clorofilla, fabbricano gli zuccheri e poi le altre sostanze per la vita, emettendo, quasi un rifiuto, l’ossigeno. Poiché il nostro Pianeta non dispone di un rifornimento di materie prime dallo spazio esterno, il carbonio viene riciclato.

Uno dei meccanismi è proprio l’inverso della fotosintesi, la respirazione, altra reazione chimica «geniale», che produce energia per la vita, consuma zuccheri e ossigeno e rimette in circolo acqua e diossido di carbonio. Il CO2 ritorna all’atmosfera anche attraverso la morte e la decomposizione, le fermentazioni, gli incendi di foreste e l’uso della legna come combustibile. Una buona parte di CO2 va a finire negli oceani e altro carbonio è fissato negli alberi, nella torba del sottosuolo e, da milioni di anni, nei giacimenti di carbone, gas naturale e petrolio, i «combustibili fossili». Il loro uso sta facendo salire in modo preoccupante il livello di CO2 atmosferico, aumentando l’effetto serra.

Non poco diossido di carbonio finisce dentro le conchiglie e nelle rocce sedimentarie, come dolomia e calcare e la Terra lo emette attraverso sorgenti ed eruzioni vulcaniche. Il ciclo del carbonio fra atmosfera e biosfera mette a disposizione questo elemento che costruisce ogni forma di vita e, poiché gli atomi di carbonio sono sempre gli stessi da miliardi di anni, da quando esiste la Terra, non è escluso che, dentro di noi, ci sia qualche atomo di carbonio appartenuto a un dinosauro, a un albero, a un nostro antenato o a qualche personaggio storico. Anche questo è il fascino del CO2 !