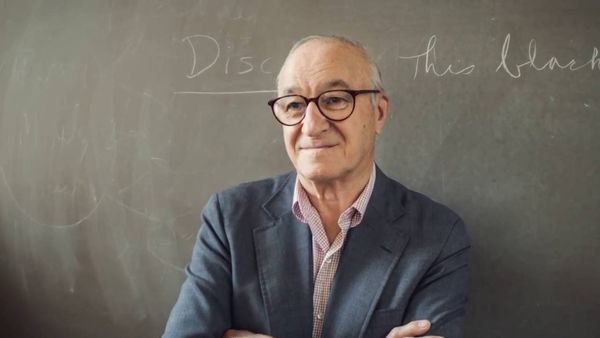

Che cosa porta una persona a compiere azioni cattive? A questa domanda, da secoli al centro di speculazioni filosofiche e letterarie, risponde Albert Bandura, il più citato psicologo vivente, nel suo ultimo libro, appena pubblicato in italiano: Disimpegno morale. Come facciamo del male continuando a vivere bene (Erickson). Nel saggio di seicento pagine, il celebre ultranovantenne, che ha insegnato all’università di Stanford e nel 2015 è stato premiato dall’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama con la National Medal of Science, analizza i meccanismi che portano le persone al «disimpegno morale», cioè a comportarsi in modo scorretto senza sentirsi in colpa.

Come spiega Riccardo Mazzeo, autore con Zygmunt Bauman di Elogio della letteratura (pubblicato nei mesi scorsi da Einaudi), editor per la casa editrice Erickson e traduttore dell’ultima fatica di Bandura, «le persone compiono azioni cattive perché non si assumono la responsabilità di quello che stanno facendo. Mentono, autogiustificandosi in diversi modi. Ad esempio, ricorrono al cosiddetto confronto vantaggioso, cioè dicono a se stesse che anche se si stanno comportando male, gli altri fanno peggio. Oppure minimizzano, pensando “sì, ma in fondo che cosa sarà mai”, fingendo di non sapere quali saranno le conseguenze». Un ulteriore percorso mentale che porta a comportarsi da cattivi è la disumanizzazione degli altri, che vengono considerati esseri inferiori, che si meritano di essere trattati male. «Se nelle situazioni conflittuali ci si assolve dalla responsabilità e si scarica la colpa sulle vittime dei maltrattamenti, si può conservare il senso di rettitudine e la sensazione di essere nel giusto». Sentendosi superiori si riduce la capacità di provare empatia, e si pongono gli altri su un piano di valori diverso, estraneo al proprio.

L’animo umano è complesso e funziona in modo contraddittorio. Non è detto, quindi, che chi compie azioni cattive sia malvagio in tutti gli ambiti della propria vita. Bandura scrive che può succedere che le persone siano, allo stesso tempo, spietate e benigne nei confronti di individui diversi, a seconda di chi includono ed escludono dalla loro categoria di umanità. Per illustrare il concetto di «selettività dell’impegno morale», cioè la scelta tra chi si merita il male e chi no, viene citata la vicenda di Amon Goeth, comandante nazista e criminale di guerra, responsabile della morte di migliaia di ebrei. Un giorno, mentre dettava una lettera piena di affetto e compassione per il padre malato, vide un prigioniero che gli sembrava non stesse lavorando abbastanza. Per punirlo e dare un esempio agli altri, prese la pistola e gli sparò con freddezza. «Questo comandante era sopraffatto dalla compassione e al tempo stesso tremendamente crudele».

Per contenere la cattiveria non bastano le sanzioni esterne e le punizioni, come le multe oppure la prigione, che si possono evitare più o meno facilmente. I freni che impediscono davvero di compiere qualcosa di brutto contro gli altri sono: una morale altruista, avere valori etici, essere capaci di provare rimorso. Quando manca quest’ultimo aspetto, in particolare, tutto diventa possibile, e il confine tra giusto e sbagliato appare estremamente labile.

In Disimpegno morale la teoria viene accompagnata dall’analisi dei grandi problemi del nostro tempo, come il terrorismo, il reato di tortura, la corruzione, il deterioramento dell’industria dell’intrattenimento, il possesso di armi, l’inquinamento ambientale. Viene data grande enfasi al modo in cui gran parte della popolazione mondiale non si cura minimamente delle conseguenze che abitudini e consumi hanno in termini di alterazione irreversibile degli ecosistemi, distruzione delle foreste, sofferenza ed estinzione degli animali. Il nostro presente non è particolarmente virtuoso. «Oggi si fa molta fatica a distinguere il bene dal male – dice Mazzeo. – Viviamo nella società cinica, erosa dalla moralità, desensibilizzati ai problemi del mondo. Sembrano contare soltanto il successo economico, la visibilità, la notorietà. Si è alla costante ricerca di fama, nonostante sia in genere piuttosto breve. Una volta si tendeva a pensare a sé come appartenenti a un gruppo sociale. Dagli anni Settanta, con l’affermazione del neoliberismo, dell’ideologia del There Is No Alternative (Non c’è alternativa), dell’idea che bisogna farcela da soli, puntando solo su se stessi, i valori sono cambiati».

Lo scenario poco confortante non deve però lasciare spazio al pessimismo. La storia è fatta di corsi e ricorsi, e se adesso il pendolo è da un lato, non è detto che presto non possa spostarsi. Ne sono un esempio alcune società che sono state in grado di trasformarsi nel corso del tempo, non certo «sotto il profilo genetico» (cambiato molto poco nell’ultimo millennio), ma nelle convinzioni, nei costumi, nei ruoli sociali e occupazionali. A differenza di altre specie programmate in modo innato per sopravvivere a particolari habitat, gli esseri umani sono in grado, attraverso «l’azione agentica», di organizzare il proprio operato, elaborando vissuti e conoscenze, perfezionando il comportamento per raggiungere certi obiettivi.

Quando si pensa alla possibilità di un mondo migliore, è utile tenere a mente che la cattiveria umana non è soltanto un fatto individuale, ma dipende molto anche dall’ambiente esterno: il posto in cui si nasce e cresce ha un grande peso sullo sviluppo della personalità. Per questo nelle società con maggiore senso civico e rispetto degli altri sono più frequenti i comportamenti buoni, rispetto a quelli cattivi. Quando si è circondati da persone che vivono seguendo valori etici e rispettando il prossimo, infatti, è più difficile mettere in atto il meccanismo del disimpegno morale.