La Val da Stugl è una valle grigionese che, tra Bergün e Filisur, confluisce in quella dell’Albula. Attraversando gli sfasciumi di roccia che ne coprono i versanti, nel 1942 due soldati s’imbatterono in alcune ossa fossili emergenti da una lastra di calcare. Il frammento scheletrico lungo 12 cm finì all’Università di Zurigo, nelle mani del paleontologo Emil Kuhn. Il pensiero corse probabilmente a quella domenica d’autunno del 1927 quando, in Ticino, gli capitò di trovare qualcosa di simile. Allora ventiduenne, percorreva la Val Serrata del Monte San Giorgio. Erano le ossa di un piccolo rettile marino dell’ordine dei Pachipleurosauri.

Nel 1959, Kuhn-Schnyder – così aveva modificato il cognome dopo il matrimonio – pubblicò la descrizione del reperto della Val da Stugl. Convinto che si trattasse di una specie nuova, la battezzò con il nome Pachypleurosaurus staubi, dedicandola al geologo Rudolf Staub e ai suoi studi sulla geologia dei Grigioni. La validità della specie fu però messa in dubbio dagli autori successivi poiché basata su un reperto incompleto, addirittura privo di cranio.

Nel frattempo, un paio di nuovi fossili erano emersi altrettanto casualmente, sempre nel detrito di versante ma questa volta nell’adiacente Ducantal, accessibile dalla Val da Stugl attraverso il passaggio della Ducanfurgga (2667 m). Si trattava di un altro frammento dello stesso rettile e di un pesce fossile trovato nel 1949 da uno studente delle scuole medie di Coira. Kuhn lo aveva pubblicato attribuendolo alla specie Eoeugnathus megalepis, nota già dal 1939 sul Monte San Giorgio grazie agli studi dell’inglese James Brough.

Per quanto occasionali e frammentari – proprio per le evidenti analogie con i ritrovamenti del Monte San Giorgio questi fossili delle montagne che, tra Bergün e Davos, si stagliano spesso oltre i 3000 m di quota –furono certo considerati con un occhio particolare dai paleontologi zurighesi. Provenivano tuttavia dal detrito dei versanti e ciò ne precludeva l’attribuzione a strati rocciosi di età precisa. Intorno al 1960, il rapido ritiro del Ghiacciaio del Ducan (3020 m slm) offrì tuttavia una nuova opportunità, giungendo a mettere in luce nuovi affioramenti che rivelarono l’origine di quei detriti e dei fossili in essi racchiusi.

Il limite inferiore del ghiaccio, che ancora verso il 1850 scendeva nell’omonima valle fino a una quota di 2550 m, si era ormai ritirato di oltre 200 m. Dopo una serie di ricerche iniziate nel 1976, dal 1997 un team diretto da Heinz Furrer scava ogni estate all’estremità del ghiacciaio, quasi a inseguirne il ritiro, alla quota prima impensabile di 2740 m. Gli strati indagati appartengono alla Formazione di Prosanto, così denominata dal Piz Prosonch che dai suoi 2684 m domina Bergün. La loro età risale al Triassico Medio, più precisamente al Ladinico e in termini numerici a 241 milioni di anni or sono, come indicato da un’analisi radiometrica pubblicata nel 2008. Sono pertanto rocce coeve al Calcare di Meride del Monte San Giorgio, su cui da anni si concentra la ricerca del sito Unesco.

Si sono formate in un bacino marino tropicale di una ventina di chilometri di diametro e una profondità di qualche decina di metri, simile a quello del Monte San Giorgio che doveva a quel tempo trovarsi a una distanza di 200 km. Entrambi s’inserivano in una grande piattaforma coperta da pochi metri d’acqua, una sorta di Bahamas del Triassico estesa al margine occidentale dell’Oceano Tetide e a tratti emersa in piccole isole. Separati in tal modo dal mare aperto, tali bacini possedevano fondali stagnanti che hanno permesso la conservazione eccezionale degli organismi che vi giungevano dopo la morte. Sono gli unici esempi del genere in Svizzera ma anche a livello mondiale i giacimenti di questo tipo si contano sulle dita delle mani.

Nel suo libro Fische und Saurier aus dem Hochgebirge. Fossilien aus der mittleren Trias bei Davos, Heinz Furrer fornisce un resoconto di queste scoperte iniziate per caso 77 anni or sono. I fossili di trentatré specie di pesci, di sei rettili, di numerosi invertebrati (soprattutto molluschi e crostacei) e di alcune piante forniscono le tessere di un puzzle ecologico perduto nell’abisso del tempo e finora sommerso dal ghiaccio. Alcuni degli organismi appaiono identici a quelli custoditi dal Monte San Giorgio, altri sono invece unici, forse evoluti in modo endemico, come accade in ambienti isolati di questo tipo.

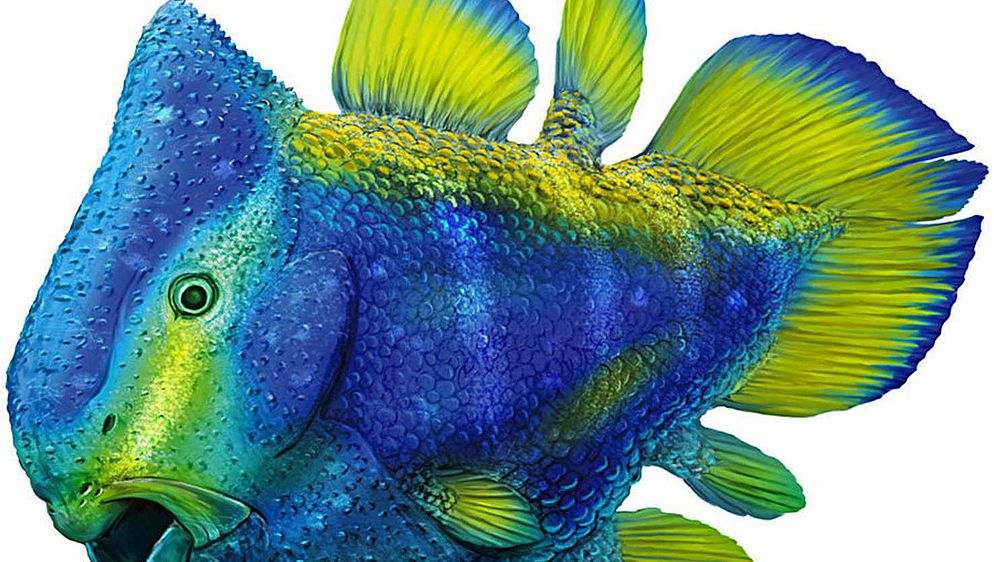

Tra i ritrovamenti più bizzarri vi è sicuramente il pesce Foreyia maxkuhni, un celacanto affine all’attuale Latimeria ma che, nonostante la coda con il lobo centrale a ciuffo tradisca l’appartenenza a questo gruppo di pesci, sembra discostarsi dal loro modello corporeo conservativo, sviluppando una forma più tozza e una testa a cupola. In realtà l’organizzazione scheletrica è identica e l’aspetto bizzarro deriva da diversi rapporti dimensionali delle ossa. È forse un esempio di eterocronia: piccole modifiche genetiche producono tassi di crescita diversi in alcune strutture aprendo la strada a nuove forme.

Tra i rettili merita una menzione particolare il ritrovamento attribuito a Macrocnemus pubblicato per la prima volta già nel 2013. Si tratta di un rettile terrestre dagli arti posteriori notevolmente allungati rispetto agli anteriori; il suo nome significa «grande tibia», alludendo proprio a ciò. Di lunghezza fino a un metro, aveva aspetto simile a una lucertola ricordando, secondo alcuni, l’attuale basilisco sudamericano, capace di sollevarsi in posizione quasi eretta sulle zampe posteriori durante la corsa.

Macrocnemus fu descritto per la prima volta nel 1930 dal Monte San Giorgio, ove alcuni fossili conservano addirittura lembi di pelle. Il ritrovamento della Ducantal appartiene però non solo a una specie diversa, dedicata a Christian Obrist (lo scopritore del giacimento), ma racconta anche gli ultimi istanti drammatici della sua esistenza. Un intrigante snapshot dei rapporti tra gli abitanti del bacino marino. Si tratta, infatti, di un frammento di corpo lungo quaranta centimetri che, sebbene molto ben conservato, ne comprende solo la porzione posteriore: bacino, coda e zampe posteriori con le lunghissime tibie.

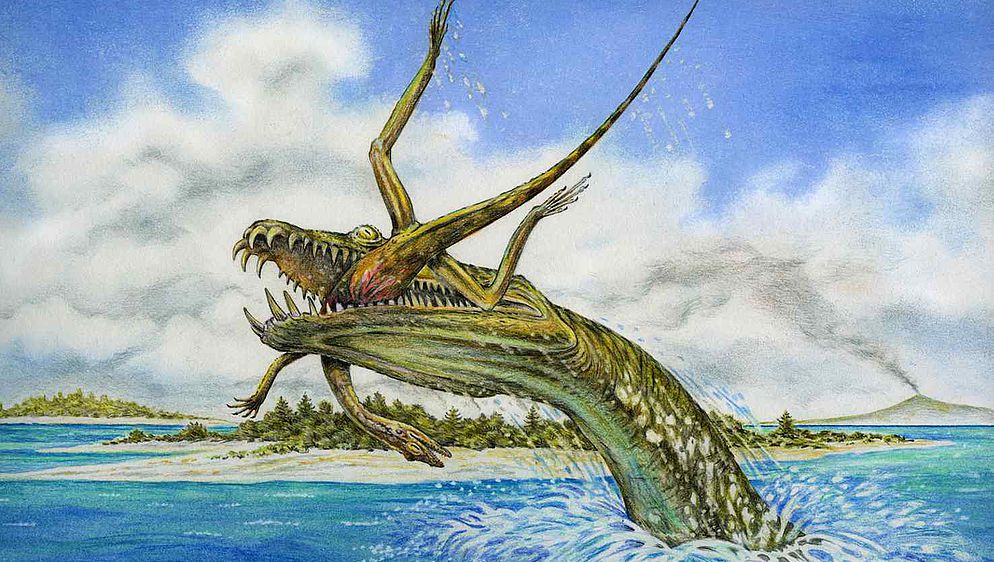

Lo strato non conservava traccia del resto: niente tronco, zampe anteriori e tantomeno testa. I paleontologi vi leggono il risultato di una predazione, sviluppata con un unico morso a tranciare in due il corpo. Davanti agli occhi vediamo così passare i fotogrammi degli ultimi istanti di vita di un rettile che cercava cibo lungo la spiaggia, finendo accidentalmente in acqua per essere immediatamente attaccato da un predatore più grande. A tale proposito, il principale indiziato è un rettile marino appartenente ai Notosauri, lunghi alcuni metri e ai vertici della catena alimentare in quegli ambienti costieri. Un predatore che probabilmente ingoiò la porzione anteriore del Macrocnemus, mentre quella posteriore finì sul fondale conservandosi nell’archivio degli strati.

E a proposito di rettili, che ne è stato di Pachypleurosaurus staubi, emerso in Val da Stugl nel 1942? Nuovi esemplari, lunghi fino a sessanta centimetri e questa volta completi, confermano la validità della specie (oggi assegnata al genere Neusticosaurus) eretta da Kuhn-Schnyder 60 anni or sono interpretando con grande intuizione i miseri indizi a disposizione. Una riabilitazione paleontologica per il rettile marino e un definitivo riconoscimento per chi ne porta la paternità scientifica.