Sono innumerevoli le cappelle, disseminate su tutto il nostro territorio e assimilate in spontanea simbiosi con il paesaggio. Tanto da diventarne un simbolo, a uso turistico e oggetto di ricerche culturali. «Un Ticino senza cappelle non riesco a immaginarlo», dichiara Ely Riva, fotografo e alpinista che ne ha ritratte quasi 2000. Da par suo, Piero Bianconi, scrittore raffinato e storico d’arte, nel saggio Cappelle del Ticino, pubblicato nel 1982, aveva rilevato il significato umano di questi piccoli edifici che, in luoghi persino impervi, offrivano a contadini, pastori, taglialegna un momento di sosta e di devozione consolatoria. Presenti in forme diverse, a portico, a tabernacolo, a parete, a oratorio, con muri grezzi o affrescati, le nostre cappelle raccontano sei secoli di storia, fatta di pietre e di sentimenti. Risalgono al 1500 le più antiche: da qui parte un filone creativo, strettamente legato alla pratica religiosa cattolica, che ha caratterizzato una società contadina di tipo tradizionale. Un’epoca ormai conclusa.

Non che si sia esaurito il senso del sacro che, però, dall’ambito popolare si è spostato a quello professionale. Non più costruzioni semplici e spontanee, bensì opere firmate da bravi architetti. Un paio di nomi, per intenderci: Rino Tami, autore nel 1964 della cappella alla Clinica di Sant’Anna, a Sorengo, e Mario Botta con Santa Maria degli Angeli sul Tamaro.

Tutto ciò per dire che, se persiste quel bisogno di raccoglimento, che induce a isolarsi dagli assilli di ogni giorno, ha però subito gli influssi di cambiamenti profondi e irreversibili. Con cui si devono fare i conti. Parole, ormai ricorrenti, come multiculturalismo, laicità, libertà di culto esprimono, inequivocabilmente, una nuova quotidianità. Ci si trova in un clima sociale multiforme, dove convivono cristiani, islamici, ebrei, buddisti, agnostici, atei, e via dicendo, da cui emergono esigenze spirituali e psicologiche che chiedono uno sbocco, anche concreto. Come dire, luoghi destinati ad accogliere persone che forse non pregano più rispettando canoni precisi, tuttavia vogliono ritagliarsi una pausa di riflessione, in un silenzio raro e prezioso. Si chiamano, appunto, camere del silenzio, questi spazi aperti al pubblico, nei posti più disparati.

Il primo e più illustre esemplare risale al 1957 e si trova, non a caso, nel palazzo delle Nazioni Unite, a New York, ideato dall’allora presidente Dag Hammarjöld, luterano svedese. Altrettanto famoso, il «Raum der Stille», alla Porta di Brandeburgo, creato a Berlino, nel 1988, nell’allora Repubblica federale. Dopo la riunificazione tedesca, diventa il simbolo della riappacificazione e della tolleranza. Sempre in Germania, nel 2011 un altro edificio pubblico, la Biblioteca civica di Stoccarda, progettata dall’architetto sudcoreano Young Yi, mette a disposizione dei visitatori un locale vuoto e insonorizzato, in cui appartarsi per meditare sul proprio libro. E persino nell’ambiente, pulsante e rumoroso di un grande magazzino, qual è il Selfridge di Londra, nel 2013 si offre ai clienti un angolo per il raccoglimento.

È un’esigenza che si fa sentire anche in Italia, a sua volta alle prese, da un lato con l’immigrazione, e, dall’altro, con il calo della pratica religiosa tradizionale. Nel maggio dello scorso anno, a Milano, il convegno della Federazione chiese evangeliche affronta il problema della cosiddetta «cappella laica», da introdurre all’interno di strutture pubbliche, in particolare negli ospedali. Ciò che, in pratica, è avvenuto: a Parma e a Torino. In Svizzera, l’università di Losanna, frequentata già negli anni 50 da numerosi studenti mediorientali di fede islamica, aveva avvertito la necessità di allestire uno spazio neutrale, privo di riferimenti confessionali, e quindi per tutti. Del resto, è proprio l’obiettivo di locali chiamati a soddisfare un bisogno, diffuso ma spesso latente, fra persone che stentano a parlare fra loro e con se stesse, nelle occasioni più diverse. Come consumatori, ed ecco la Camera silenziosa alla Sihlcity di Zurigo. E come turisti: a Warth, in Turgovia, un albergatore è il primo a reagire.

Ma promettere, genericamente, tranquillità non basta più. Adesso si tratta di rispondere a un’esigenza specifica da parte di un pubblico allargato di utenti. Il compito ha, infatti, sollecitato l’inventiva degli architetti. Occorre costruire, con materiali insonorizzanti, con colori e luci adeguati, un ambiente che sia in grado di accogliere un momento d’intimità e di libertà. Ci si deve, insomma, cimentare su un terreno aperto alla sperimentazione. Una sfida affrontata con successo dagli architetti Stefan Saner e Pascale Guignard, vincitori nel 1997 del concorso per la «Cappella dell’autostrada» di Erstfeld. Che figura, ormai, fra le soste più frequentate, da dedicare non soltanto alla quiete ma, in questo caso, all’ammirazione per un’opera appagante, dal profilo estetico.

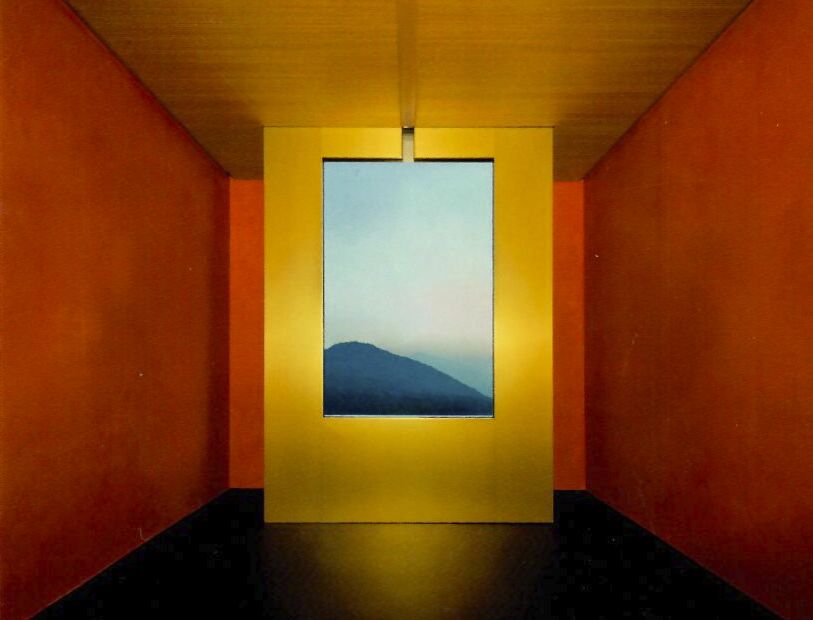

In Ticino, la prima «Camera del silenzio» è di fresca data. Si trova all’ultimo piano della Clinica di riabilitazione a Novaggio e porta la firma di Piero Boschetti, autore degli interventi di ristrutturazione dello storico edificio. Qui, da una sorta di abbaino dimenticato, un rettangolo di piccole dimensioni, l’architetto ha voluto ricavare un luogo funzionale, da restituire alla realtà di un ambiente ospedaliero. Dove, più che altrove, ci si confronta con interrogativi che vanno oltre la quotidianità. Un bisogno attuale, a cui dare una casa. Per realizzarla Boschetti ha sfruttato l’elemento fondamentale, che aveva a disposizione: «Il paesaggio circostante, veramente straordinario, che si vede dalla finestra. E, quindi, la finestra è diventata la protagonista, che ho valorizzato con una cornice dorata. Tenendo poi conto degli effetti della luce che, cambiando continuamente, modifica il panorama naturale». Nel locale, dipinto di un sobrio rosso pompeiano, è collocato solo un semplice leggio. Conclude l’architetto: «Non serve altro, lo spettacolo di una natura, che qui appare intatta, parla un linguaggio comprensibile a tutti. Ed è di questo che, oggi, si ha bisogno».