Immaginatevi di avere davanti la cartina della Svizzera, con la sua forma e i suoi confini. Guardate la parte sud e immaginatevi il Canton Vallese, tutto intero, che improvvisamente si stacchi dal resto della nazione e si allontani. Credo che questa immagine possa rendere l’idea delle dimensioni di ciò che è capitato in Antartide meno di tre settimane fa. Una cospicua parte di un’enorme calotta di ghiaccio, grande quanto l’intera Svizzera, che attaccata alla terraferma galleggiava sull’acqua del mare, si è spezzata lungo un fronte di oltre 100 km andando a formare un iceberg gigantesco con una superficie di 5800 kmq (il Vallese ne conta 5200 circa).

La zona interessata è la penisola posta nell’estremo nord-ovest dell’Antartide, sul Mare di Weddel. Lungo le coste antartiche vi sono diverse importanti piattaforme ghiacciate fluttuanti, spesse centinaia di metri. Si formano quando i ghiacciai della terraferma premono sulle coste e invadono il mare. Basta che il clima sia abbastanza freddo per mantenere il ghiaccio a galleggiare sull’acqua. Sono tenute sotto costante osservazione dagli studiosi e portano un nome che le contraddistingue.

La piattaforma che si è frantumata in luglio perdendo il pezzo di cui abbiamo parlato in apertura si chiama Larsen C. Sono esistite pure una Larsen A, una B, e poi c’è anche una Larsen D. Tutte portano il nome di Carl Anton Larsen, l’esploratore norvegese che le scoprì nel 1890. La Larsen A, che era sulla parte più settentrionale e quindi potenzialmente più calda della penisola, si disintegrò nel 1995. Invece la Larsen B collassò in parte nel 2002 e si ruppe formando un iceberg di 3200 kmq, alto 200 metri.

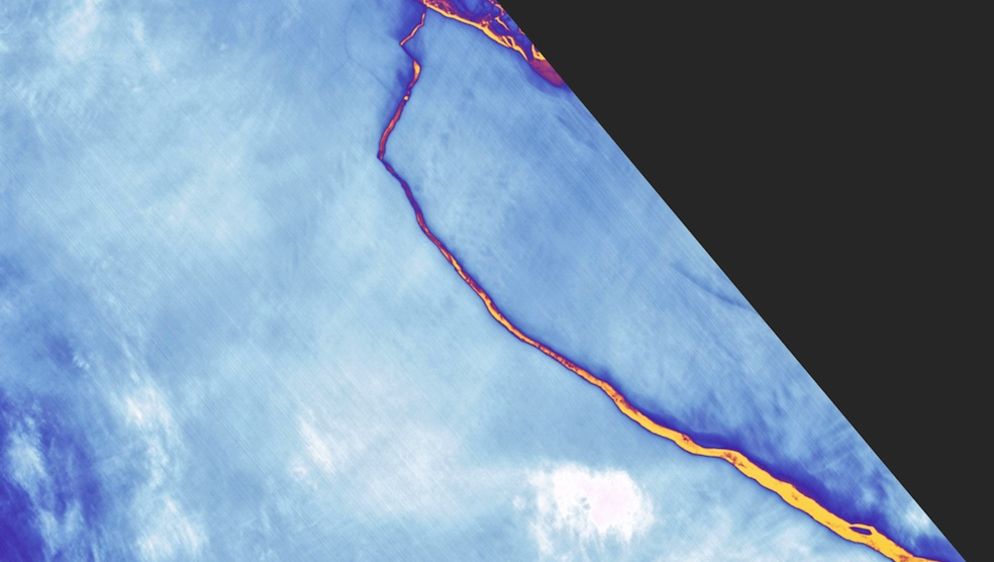

Uno studio del 2015 ne prevede la completa frantumazione entro il 2020. Da quando possiamo valerci dell’aiuto preziosissimo dei satelliti di osservazione terrestre gli studi sono stati facilitati. Sulla zona operano sia quelli della NASA americana sia quelli dell’Agenzia Spaziale Europea. Va da sé che la rottura della Larsen C, la quarta per dimensioni in Antartide, non sia stata una sorpresa. I radar altimetrici dei satelliti avevano misurato lo spessore del suo ghiaccio che, dal 1992 al 2004, era cresciuto o diminuito di circa dieci centimetri all’anno, per poi stabilizzarsi recentemente.

Fin dagli anni Ottanta i satelliti avevano anche già visto il formarsi della crepa, ma solo nel 2014 una foto satellite dell’Agenzia Spaziale Europea l’aveva mostrata chiaramente, allarmando gli scienziati. Dal 2016 il processo di allargamento della fenditura era divenuto evidente. Nel novembre 2016 la misura dava 100 km di lunghezza, 91 metri di larghezza e una profondità di circa 500 metri. Gli studiosi avevano predetto una rottura con distacco totale per il luglio 2017, cosa puntualmente avvenuta.

Il nuovo iceberg è stato chiamato (dal progetto britannico MIDAS – Melt on Ice Shelf Dinamics and Stability – che segue questi fenomeni in Antartide) con la sigla A68: pesa mille miliardi di tonnellate e ha un volume, secondo gli scienziati, pari al doppio del lago Erie, uno dei Grandi Laghi del Nord America. L’avvenimento della rottura è stato subito molto mediatizzato, tanto più che è capitato un mese dopo che il presidente Trump aveva sancito l’uscita degli USA dall’accordo sul clima di Parigi. Tuttavia gli stessi ricercatori gallesi del MIDAS gettano acqua sul fuoco delle speculazioni: «Questo evento, anche se raro, è un fatto che è sempre capitato, perché fa parte del naturale ciclo della vita delle piattaforme ghiacciate ai poli. Un poco semplicisticamente lo si è subito imputato ai cambiamenti climatici. Non sorprende, perché i notevoli cambiamenti riscontrati sui ghiacciai terrestri sono normalmente associati con l’aumento della temperatura dell’aria. Però con i ghiacci delle piattaforme polari è diverso. Nel caso di Larsen C ogni legame con i cambiamenti climatici in atto è lungi dall’essere diretto. Tanto più che buona parte del ghiaccio della piattaforma Larsen C recentemente era aumentata di spessore. Le piattaforme come questa sono molto interessanti da studiare proprio perché, in un mondo che si riscalda, sono sensibili sia sopra, alla temperatura dell’aria, sia sotto, alla temperatura delle acque dell’Oceano. Per questo abbiamo fatto partire il nostro progetto di ricerca MIDAS, per studiare il ruolo dello scioglimento superficiale sulla stabilità della piattaforma stessa. Il collasso delle piattaforme è anche dovuto al formarsi di laghetti e pozze d’acqua che penetrando in profondità spaccano il ghiaccio. La scorsa estate (che corrisponde al nostro inverno) diverse grosse pozze hanno cambiato la struttura del ghiaccio. L’effetto di ciò sul futuro della piattaforma è ancora sconosciuto. Quindi proseguiamo con studi sul campo, osservazioni satellitari e simulazioni al computer sullo stato dei ghiacci e sul clima locale».

Tornando al gigantesco iceberg che si è staccato da Larsen C, dove andrà a finire? Forse si frammenterà e resterà attorno alla Penisola Antartica, ma qualche pezzo potrebbe dirigersi a nord. Una simulazione appena realizzata prevede la possibilità che arrivi fino alle isole Falkland/Malvine, a 1000 km di distanza. Se un iceberg andasse a finire là, troverebbe acque più calde e si scioglierebbe. In questo caso la paura di un innalzamento dei mari, cavalcata strumentalmente dagli ambientalisti americani, secondo gli esperti britannici non ha fondamento: «La piattaforma già galleggiava prima del distacco. Se in futuro, tra molti anni, anche la restante parte di Larsen C dovesse collassare, dai nostri calcoli l’innalzamento del mare sarà probabilmente meno di un centimetro».

La cosa non è sorprendente. La piattaforma di ghiaccio è, come hanno detto gli studiosi, già dentro l’acqua: occupa lo stesso volume che verrà riempito dall’acqua disciolta. È come il ghiaccio dentro una bibita, che sciogliendosi non fa traboccare il bicchiere. Però è anche vero che se sparissero le piattaforme ghiacciate sul mare, i ghiacciai terrestri a monte, che le alimentano, si scioglierebbero più in fretta e questo sì che può innalzare i mari. Quindi quanto accaduto non va sottovalutato. Sono parecchi gli scienziati che interpretano l’accresciuta frequenza di questi fenomeni come un campanello d’allarme. Larsen A aveva 4mila anni, Larsen B almeno 12mila. Nel giro degli ultimi 20 anni se ne sono andate.