Gli epistolari gettano una luce diversa sul fenomeno migratorio, fornendo nuovi punti di vista dai quali osservarlo. Lo testimoniano i volumi di Giorgio Cheda che raccolgono moltissime voci inedite. Immergersi nella lettura di questi scritti è un’esperienza speciale, ma scoprire delle lettere risalenti alla prima metà del Novecento di cui si ignorava l’esistenza è straordinario: si delinea un microcosmo, emergono delle personalità, si intuiscono dei legami. È quello che abbiamo vissuto un mercoledì invernale del 2018 a Personico: dopo una giornata di ricerche, toccare con mano un carteggio in ottime condizioni (lettere dall’America fittamente scritte e conservate nelle buste originali) è una sensazione che difficilmente si dimentica. Felicità, stupore e… curiosità. Non solo per la rilevanza scientifica del materiale, fulcro di uno studio linguistico universitario, ma anche perché leggere delle missive significa esplorare l’intimità di chi ha impugnato la penna aprendosi al proprio destinatario.

La scrivente, Elvira Bontà (1885-1963), è una donna sensibile, forte e fragile che mantiene i contatti con i familiari rimasti in patria. Le sue lettere restituiscono con profondità emotiva uno spaccato di vita trascorsa oltreoceano, a Gustine, in California, la cittadina che l’ha accolta quando, ventiquattrenne, segue il marito Giulio, compaesano emigrato appena raggiunta la maggiore età. La mera vicenda biografica accomuna Elvira Bontà ai tanti ticinesi che in quel periodo storico si sono lasciati alle spalle i luoghi d’origine, ma la delicatezza introspettiva che si percepisce nelle missive è un tratto che la rende singolare.

Le lettere, oltre a raccontare la quotidianità californiana, offrono a Elvira Bontà un momento di (auto)riflessione che traduce i suoi stati d’animo. Tangibile è l’apprensione per l’attesa di un messaggio dai familiari: «quando son priva di notizie da coloro che amo, allora i mesi mi sembrano anni» e ancora «se fossi stata presente quando ricevetti la cara tua lettera, m’avresti vista piangere e ridere, senza che io stessa sapessi spiegarmi se di gioia o dolore». E altrettanto palpabile è il timore per un possibile reclutamento dei figli nel secondo conflitto mondiale: «anche nell’altra guerra sembravamo sicuri e poi alla fine siamo stati trascinati nel conflitto. Per carità che ciò non succeda anche questa volta, perché mi porterebbero via i miei due ragazzi, che son per me tutto quello che ho a questo mondo, e se dovessi vederli a partire, preferirei morire». Ma a questi momenti di sconforto si alternano la soddisfazione, in particolar modo per i traguardi scolastici e lavorativi, il sincero interesse per i nuovi sviluppi del «romanzo d’Amore» che coinvolge i nipoti e, puntualmente, la richiesta di notizie sui conoscenti a Personico.

La vita che si profila nell’arco di tempo coperto dalle venti missive (ventitré anni di ininterrotta permanenza sul suolo americano, dal 1927 al 1951) è scandita dal ritmo delle stagioni, dai lavori agricoli e domestici. Le innovazioni tecnologiche irrompono anche nei «ranci» (i ranch): le automobili guidate dai maestri accompagnano i figli a scuola, che «devono fare nove miglia tutte le mattine, giacché la scuola è in paese», mentre la radio riempie le giornate, rendendole meno monotone. Queste novità si affacciano sul microuniverso di Elvira Bontà riducendo le distanze geografiche e ampliando lo spettro conoscitivo. La radio, infatti, lenisce la sua malinconia, aprendole una finestra sulla contemporaneità: «ora abbiamo il Radio in casa, è una cosa meravigliosa, ed è di gran compagnia. Giorno e notte possiamo avere e sentire tutte le varietà immaginabili, musica discorsi notizie cucina, medicina, alla domenica sentiamo la Messa come se fossimo in chiesa. […] Per noi che viviamo nei ranci sempre soli è un po di compagnia, ci fa parer almeno di essere ancora in contatto col resto del mondo». Eppure sono sempre le lettere a fare da ponte tra il mondo dei «rimasti» e quello dei «partiti», attenuando il dolore innescato dalla separazione fisica dai volti e dagli ambienti amati.

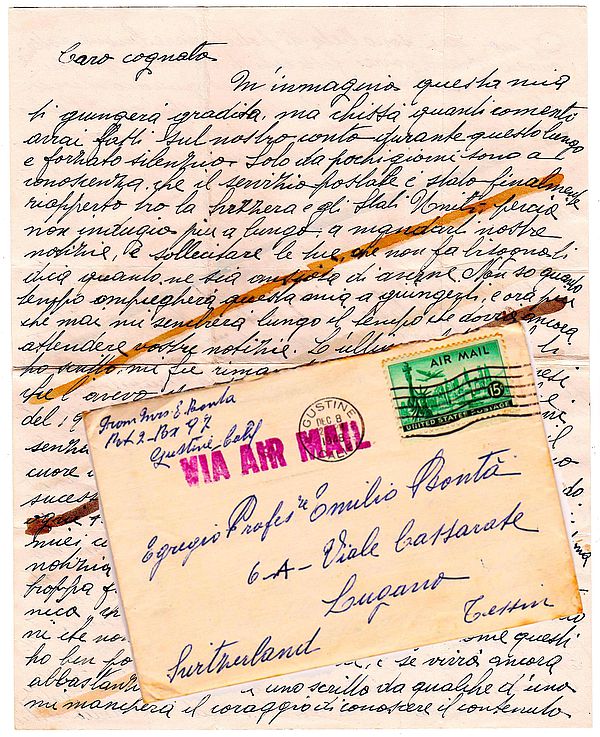

Dopo la morte dell’amica e cognata Giulietta Bontà (moglie di Emilio, fratello di Giulio), avvenuta nel 1935, lo scambio epistolare di Elvira prosegue con lo stesso Emilio, ma la consapevolezza di essere l’unica donna di casa la porta a (ri)desiderare una corrispondenza al femminile: grande è il piacere che prova nel ricevere, acclusa a una missiva del padre, una «letterina» scritta da Cesira, di cui è madrina di battesimo, oltre che zia. Il culmine del sentimento di isolamento fisico e spirituale, del «lungo e forzato silenzio», si colloca nel periodo in cui il servizio postale tra la Svizzera e gli Stati Uniti viene soppresso a causa della guerra, per poi sciogliersi nella missiva del 30 novembre 1944, che viene sottoposta anche al vaglio della censura.

L’epistolario restituisce con intensità e ricchezza la dimensione profondamente umana del fenomeno migratorio: Elvira Bontà ha voglia di essere (ancora) presente in quel «cantuccio di mondo» a cui sente di appartenere e la scrittura la induce a riflettere sulle vicissitudini narrate dai suoi interlocutori, per riappropriarsi di quegli spazi privilegiati di dialogo che caratterizzavano il rapporto con i cognati.

Le lettere hanno una notevole rilevanza anche da un punto di vista linguistico, perché offrono la testimonianza di una persona che usa abitualmente il dialetto per comunicare con la sua cerchia di conoscenti ticinesi, ma parimenti sa servirsi dell’italiano mostrando delle notevoli capacità espositive per una donna che non ha avuto accesso agli studi superiori. Nel corso del tempo la competenza scritta della sua varietà di italiano tende a scalfirsi, ma questa lieve erosione non è di immediata decodifica, perché gli scarti dalla norma grammaticale non aumentano esponenzialmente. È solo attraverso un’attenta lettura che si coglie un intacco lento e graduale della capacità di selezionare il termine più adeguato al contesto.

Le pagine di Elvira Bontà trasudano di umanità, dalla sua penna sgorgano sentimenti di ogni sorta (amore, risentimento, felicità, preoccupazione) che danno vita a delle oscillazioni di registro e di contegno formale presenti all’interno delle singole lettere e nell’intero corpus. Queste fluttuazioni rispecchiano l’indole della scrivente, caratterizzata dall’alternanza fra momenti in cui il filtro dell’atto di scrittura è molto vigile e altri in cui, invece, questo meccanismo di sorveglianza si allenta, complice una maggiore partecipazione affettiva. Sono dunque i picchi emozionali a dettare la concentrazione di devianze dalle regole grammaticali. A livello grafico questo andamento assomiglia a un elettrocardiogramma o, anagrammando, a un «letterocardiogramma».