Nell’inesauribile discorso su identità e radici, che non di rado si presta a ingannevoli nostalgie, proprio i rustici rappresentano un punto fermo, cioè il passato come realmente fu. Testimoniano una presenza umana che ha lasciato, nel nostro paesaggio alpino e prealpino, già in epoche lontane, tracce concrete di habitat: ambienti di vita, dove risiedere e lavorare coltivando il suolo e allevando il bestiame. Da qui la necessità di costruire strutture di riparo e protezione: case, stalle, fienili per rispondere a bisogni essenziali. S’intitola appunto Architettura dell’essenziale: i nostri rustici il bel volume, pubblicato da Armando Dadò, in cui il tema è affidato, innanzi tutto, a 90 disegni di Dario Müller, singolare specialista in materia. Infatti, di professione musicista alla RSI, ha alle spalle anche studi d’arte figurativa al CSIA, con cui ha perfezionato un’abilità innata, messa poi al servizio della riscoperta dei rustici.

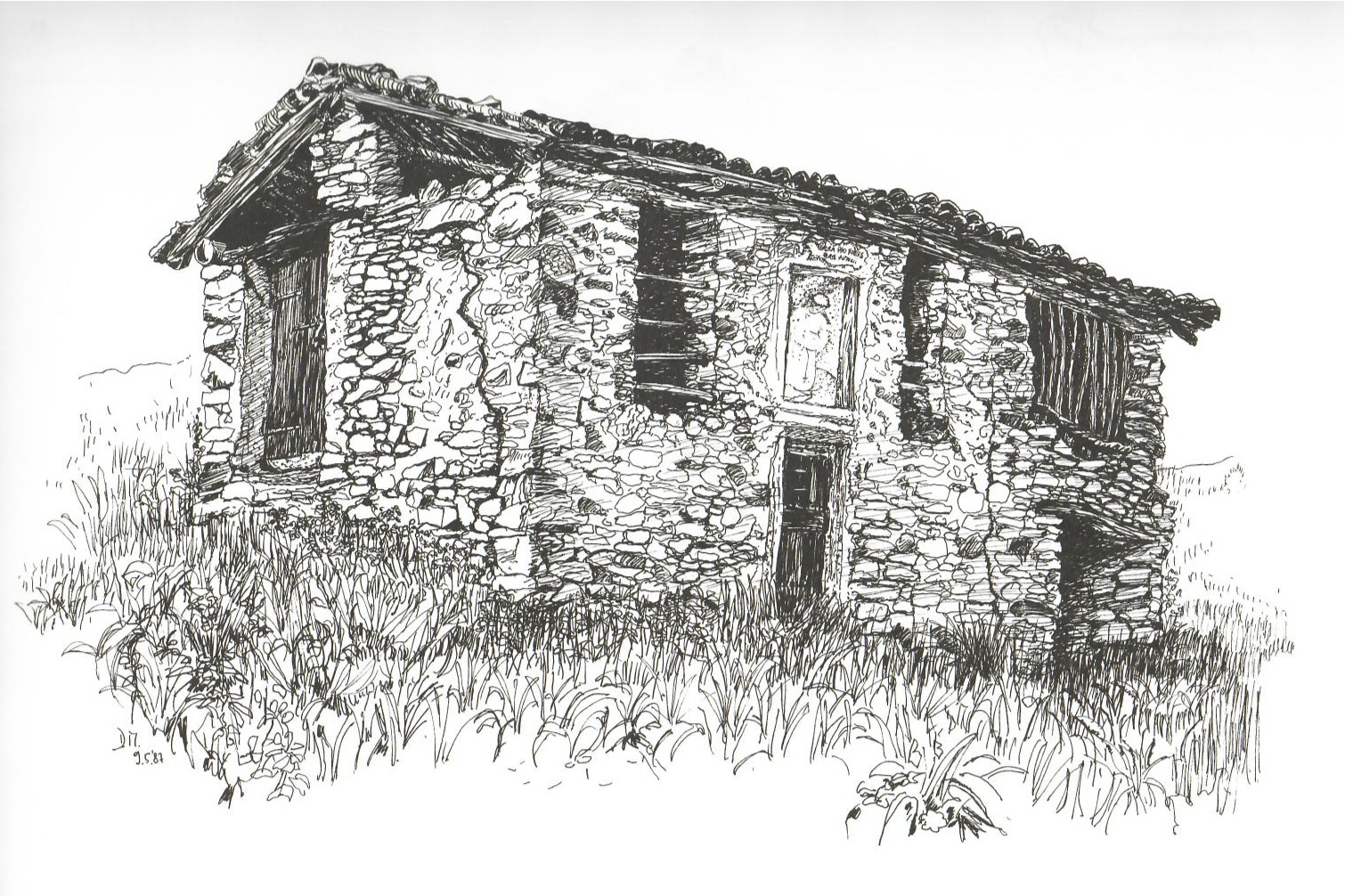

Ne è nata una passione, cresciuta a competenza, che dura da più di quarant’anni. Risale, come ricorda, al 1976, quando, uscendo dai boschi della Capriasca, improvvisamente gli si para davanti la visione di un cascinale diroccato. L’incontro è soltanto in apparenza casuale. Infatti, quel viandante, come se l’aspettasse, era munito di album e di penna a inchiostro nero, pronto a ritrarre il rudere e poi a decifrarne il messaggio. Forse gli deriva dalla lettura degli spartiti, che esige un’incessante attenzione, fatto sta che, anche ai rustici, ha dedicato un’assiduità meticolosa. Lo confermano le immagini, disegnate con la precisione di un occhio fotografico e, in pari tempo, filtrate con l’inimitabile sensibilità dell’occhio umano, accompagnate inoltre da didascalie e citazioni. E così, su e giù per le valli, quest’osservatore e camminatore instancabile ha raccolto un materiale tale da compilare una carta topografica del Ticino, basata sui rustici: vera e propria peculiarità regionale.

Lo è già dal profilo linguistico. Oltre confine, rustico è soltanto aggettivo, sinonimo di campagnolo o grossolano, mentre per definire una costruzione di pietra e legno, destinata ad animali, fieno, attrezzi, si dice stalla o cascina. In quanto a baita, in Italia come da noi, si allude ormai a un accogliente rifugio alpino. Nel nostro Cantone invece, il sostantivo rustico assume il significato ben più ampio di fenomeno dai tanti risvolti: architettonici, storici, politici, persino polemici. Appartiene al novero dei temi, caldi e suggestivi, che continuano a sollecitare l’intervento degli addetti ai lavori: in questo volume, Mario Donati, docente e sociologo e Benedetto Antonini, architetto e già direttore della Sezione pianificazione urbanistica cantonale.

Il rustico, dunque, visto da angolazioni diverse. In quella di Donati, prevale lo sguardo storico che ricostruisce la quotidianità, immaginaria ma verosimile, di questi nostri predecessori, sul «filo conduttore della transumanza». Era «un costante peregrinare», alle prese con fatiche, avversità, e non di rado, pestilenze e carestie. E, quindi, la casa rappresenta una roccaforte, con aperture ridotte al minimo, per difendersi da un esterno ostile. È proprio questa contrapposizione «dentro fuori» che meglio esprime il vero senso dell’abitare: assicurare un rifugio dalle minacce di una natura non sempre amica. Hanno molto da raccontare questi ruderi, smentiscono persino certa retorica attuale. Bisogna però saperli ascoltare. Ma, oggi, conclude l’autore, si conosce meglio il lontano e s’ignora «colpevolmente» il territorio vicino.

Dal canto suo, Antonini, urbanista impegnato nella tutela del patrimonio paesaggistico e costruito, propone un’altra interpretazione dei rustici: quali segni di «un’architettura senza architetti», manufatti da cui «si sprigiona un senso di grande nobiltà, maestosi nella loro semplicità». Sono, insomma, i depositari di una forma spontanea di sacralità, che li rende intoccabili. Tanto da giustificare il loro abbandono a un inevitabile deperimento, teoria che, del resto, continua a trovare convinti sostenitori, non da ultimo nelle schiere ambientaliste. Ma è una minoranza. Per l’opinione pubblica corrente il rustico rappresenta una possibile residenza secondaria, a disposizione del cittadino in cerca di una tranquillità: agreste e tuttavia confortevole.

Un’aspirazione molto diffusa, e del resto realizzabile: dato che non manca la materia prima. Infatti, i rustici sono tanti. Nella sola Valle Onsernone, l’architetto Giovanni Buzzi, autore dell’Atlante dell’edilizia rurale nel Canton Ticino, ne aveva censiti 1400, di cui un terzo destinato a diventare villetta. Con tutti i rischi del caso. Ciò che indusse Buzzi a redigere il Manuale per la riattazione, a partire dall’esperienza in Val Bavona, dove sotto l’egida della Confederazione, del Cantone, dei patriziati, nel 1990 era stata creata una «zona protetta», per tutelare l’edilizia tradizionale e proporre modelli di corretto restauro. Evitando interventi sconsiderati: «Edifici trasformati in giocattoli, agghindate case per le bambole…» per dirla con Buzzi. Per di più, si tratta di operazioni abusive che violano le norme decise dalla Confederazione e, in parte contestate, dal Cantone che le ritenne troppo intransigenti. Insomma, una vertenza giudiziaria che dovrebbe concludersi nei prossimi mesi, sulla scorta di un compromesso, preannunciato dal ministro Zali.

Intanto, la corsa al rustico abitabile prosegue: 700, negli ultimi cinque anni da parte di proprietari che, a volte, stentano ad accettare le disposizioni ufficiali. Qui si apre un altro capitolo di questa vicenda sfaccettata. Concerne la sensibilità estetica del proprietario e la libertà dell’architetto, figura non sempre chiamata in causa. Ma, quando gli si affida un restauro, si fa sentire. In altre parole, lascia la propria impronta su un edificio che, inevitabilmente, cambierà faccia e funzione. In proposito, Pietro Boschetti, autore di riattazioni nella zona di Caroggio e a Vezio, parla di «intervento critico». Occorre, innanzi tutto, stabilire se valga la pena di intervenire, quando le condizioni dell’edificio appaiono precarie. Per poi modificare senza stravolgere, creando un ambiente adeguato alle normali esigenze del cittadino di oggi. Conclude: «È inutile scimmiottare la stalla che non esiste più». Questione, pure qui, di un compromesso. Se, come afferma, da urbanista, Antonini «il nuovo utente deve adattarsi all’oggetto, e non viceversa», d’altro canto l’oggetto è chiamato ad adattarsi al suo fruitore, come sostiene Boschetti, da architetto. E su queste due facce della medaglia si continuerà civilmente a discutere.