In epoca attuale, la tundra è una formazione vegetale ampiamente sviluppata lungo decine di migliaia di chilometri quadrati a Nord del circolo polare artico nell’Eurasia e nel Nord America. È caratterizzata per la mancanza di alberi, le temperature estremamente basse, la notevole escursione termica (60°C / 70°C) tra estate e inverno, le estati brevi e fresche (60-70 giorni) e per la presenza di permafrost (terreno costantemente gelato in profondità, ma soggetto a scioglimento negli strati superficiali durante l’estate). Oggigiorno, la tundra è sviluppata a Nord tra la taiga – composta soprattutto di conifere (abeti, pini, larici) che ha popolato progressivamente l’Europa dopo la ritirata dei ghiacciai – e il deserto artico a Sud.

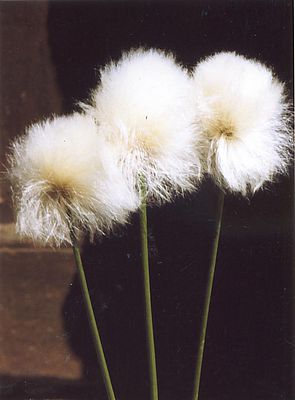

La vegetazione attuale della tundra, che rispecchia le dure condizioni climatiche, è costituita di licheni, muschi, erbe e un basso strato cespuglioso formato soprattutto di salici. L’ambiente della tundra boreale ha uno sviluppo per lo più pianeggiante, il che genera un ruscellamento e un drenaggio molto modesti, con formazione di ininterrotti banchi di torba. Il suolo della tundra ha una struttura molto semplice: dall’alto verso il basso è presente lo strato organico «A» composto di humus grezzo che sovrasta lo strato minerale «B», un podzol grigiastro.

Durante la breve estate, la tundra vede l’improvviso rifiorire della vegetazione e la ricomparsa anche della vita animale, che freneticamente si affretta a beneficiare di più benigne situazioni climatiche. È l’affollarsi di una ricca e variata fauna di vertebrati: volpi artiche, renne, procioni, ermellini, civette delle nevi, sono i componenti di una articolata catena alimentare, con predati e predatori. In questo insieme sono compresi i famosi lemmings, piccoli roditori vegetariani e con costumi gregari, le cui periodiche esplosioni demografiche sono seguite da drammatici episodi di auto-eliminazione in massa, creando un vistoso fenomeno biologico, che ha per fine la dinamica regolazione delle popolazioni di lemmings.

Durante il breve periodo vegetativo, la tundra è il teatro della imponente formazione di nuvole di zanzare, e di miliardi di coleotteri crisomelidi (foto), che si cibano delle foglie dei salici, la cui masticazione sviluppa notevoli quantità di acido salicilico che aromatizza l’aria, generando uno dei più caratteristici fenomeni olfattivi della tundra (Chernov, 1985).

La tundra è presente anche nella zona assiale, cristallina delle Alpi oltre i 2000 metri di altitudine. Qui è localizzata nelle depressioni di origine glaciale, in quanto i presupposti geomorfologici e idrologici sono raramente realizzati nel paesaggio alpino a seguito delle vicende del glacialismo di epoca würmiana (15mila/10mila anni or sono) dopo la ritirata dei ghiacciai. Nelle Alpi, le distese a tundra (foto), di ben più modesta estensione rispetto alla tundra boreale, sono originate dal riempimento di preesistenti bacini proglaciali di sbarramento morenico, interamente colmati da una intensa azione idrica di trasporto e di successivo deposito di detriti di vario calibro, con prevalenza di limo glaciale in superficie. I bacini pianeggianti sono circondati da affioramenti rocciosi, colate di detriti, nevai, i cui pendii hanno differenti esposizioni, e occupati da una vegetazione e da popolamenti animali (a livello di insetti) molto differenziati grazie alla formazione di un mosaico di microclimi.

In Europa, il margine meridionale della calotta glaciale che ricopriva l’attuale Scandinavia, distava in corrispondenza di Berlino soltanto 300 chilometri dal margine settentrionale dei ghiacciai alpini. I territori interposti occupati dalla tundra, favorivano la continuità delle comunità (cenosi) boreali verso le Alpi, costituite dalle specie vegetali e animali boreo-alpine. Nella tundra centro-europea pascolavano renne e mammut, e svolazzava il Parnassius apollo, la bella farfalla boreo-alpina, che ammiriamo tutt’oggi sulle Alpi. La giovinezza relativa di questa continuità territoriale è definita dalla mancanza di differenze morfologiche tra le popolazioni boreali e quelle alpine.

Uno dei più cospicui esempi di tundra alpina è stato descritto con vivida e avvincente prosa da Angelo Valsecchi, rendendoci partecipi della bellezza dei singolari aspetti naturalistici e ambientali nel suo libro Greina, la nostra tundra (Club alpino svizzero, Sezione Ticino, prima edizione 1997). Questa regione alto-alpina si estende alla testata del fiume Reno di Sumvitg, in un estremo lembo di terra grigionese, continuando nella maestosa tundra del Motterascio in terra ticinese (alta valle del Luzzone). Qui le acque sono incerte se scendere verso Basilea, oppure verso Venezia: il Crap de la Crusc (Sasso della Croce, a 2259 metri) marca il confine tra due popoli, due lingue (romancio e ticinese) e due religioni (cattolica e protestante).

Nella Greina e al Motterascio sono state eseguite accurate ricerche ecologiche e faunistiche sugli insetti coleotteri, che hanno permesso la scoperta di 27 specie boreo-alpine di elevato interesse scientifico (foto). Nel Cantone Ticino sono state inoltre esplorate differenti aree a tundra: alla testata della Valle Piora, al Passo dell’Uomo, al Piano San Giacomo (testata dell’alta valle Bedretto), e nella regione del Basòdino (Randinascia, valle Fiorina, Alpe di Leitel).

Le più elevate temperature estive, la minore quantità delle precipitazioni liquide e solide (pioggia e neve) sono fattori fisici che minacciano l’esistenza della tundra sulle Alpi, e le comunità animali e vegetali che la popolano. Un processo di progressiva desertificazione incombe su questi fragili ecosistemi che hanno potuto conservarsi durante lunghi millenni a noi prossimi. Un processo che vedrà l’ineluttabile estinzione di un ecosistema unico nelle Alpi. Un fenomeno non nuovo nel grande e sempre dinamico teatro della Natura.