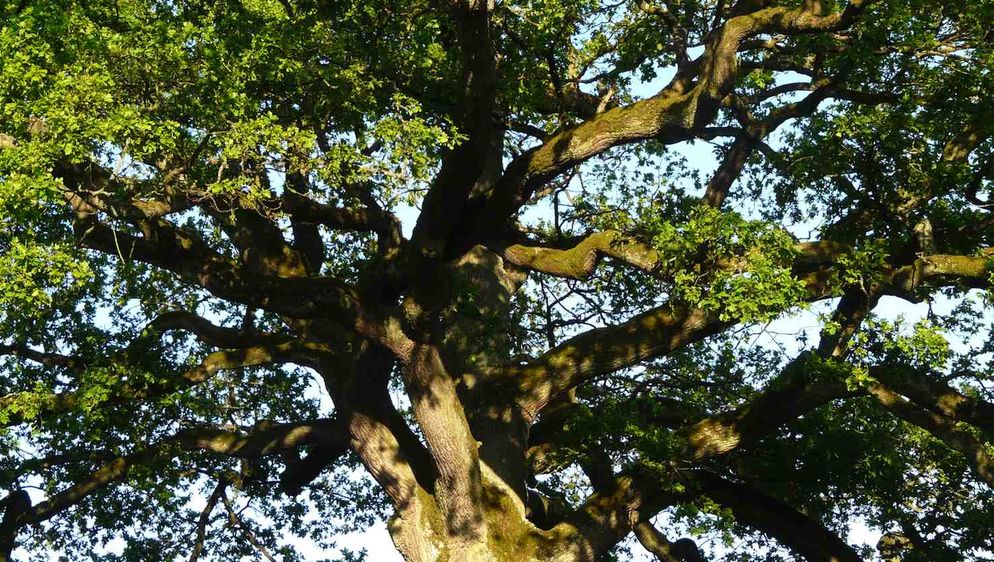

Dal «dub» in russo al «duir» in irlandese, le querce hanno marcato la vita umana da oriente a occidente attraverso molti secoli di storia: su suoli asciutti e soleggiati la rovere (Quercus petraea), e su quelli tendenzialmente umidi la farnia (Quercus pedunculata).

Le due querce hanno costruito il fondamento della foresta europea di latifoglie, che ha popolato l’Europa dagli Urali all’Irlanda. Non dimentichiamo che l’attuale Gran Bretagna ha cominciato a staccarsi dal Continente all’incirca 450 mila anni fa, dopo lo straripamento di un lago glaciale aveva dato inizio ad una lenta erosione della dorsale di gesso che univa il sud-est dell’Inghilterra al nord-ovest della Francia. Ricordiamo che la Manica attuale è profonda soltanto 200 metri, ciò che crea la possibilità di un popolamento arboreo continuo attraverso migliaia di chilometri.

Più a sud erano già presenti da lungo tempo altre specie di querce: il cerro, la roverella e il leccio, documentando la presenza di climi più miti. E, infine, nella regione mediterranea la quercia da sughero, quella coccifera, e il farnetto. Nel loro insieme, le querce sono diffuse nelle zone con clima temperato (Eurasia, Nord-America); in quelle con clima mediterraneo, (Europa, California); e nelle zone montuose tropicali (Indonesia, Himalaya, Messico). Sono conosciute attualmente circa 600 specie, cinque delle quali presenti nel Cantone Ticino. Il doppio di quelle comprese nel genere Salix.

Per il loro sontuoso portamento ricco di fogliame, le querce erano venerate dagli uomini sin dai primordi della civiltà in Europa. Erano «l’Albero», e le loro foreste più belle erano consacrate alle divinità, perciò intangibili. Alberi dedicati a Giove, il padrone dei fulmini, lo ricorda già il Boccaccio (1313-1375), e a Thor, il dio degli antichi Germani, le querce furono anche le prime chiese, perché alla loro ombra si radunava il popolo per recitare preghiere, per costituirsi in assemblee e per apprendere la sapienza degli anziani. Le loro erano selve protette, per un inconscio residuo dell’antica reverenza religiosa che fino all’alto Medioevo la quercia ispirava ai popoli europei. Attraverso la storia, le querce hanno avuto un ruolo del tutto particolare nella vita sociale, religiosa ed economica dei popoli.

Dopo la definitiva ritirata della calotta glaciale scandinava, il cui limite meridionale raggiungeva l’attuale Berlino, l’Europa era ricoperta da un’ininterrotta foresta. Uno sfruttamento selettivo (oggi si definirebbe «selvicoltura») del bosco da parte dell’uomo, che privilegiava la quercia a scapito di altre specie (tigli, olmi, faggi) portò la quercia ad essere l’albero più comune e caratteristico della foresta centro-europea. Ma, più a sud, questo albero venne sacrificato per fare posto al castagno, albero grandemente favorito dai romani. Sino a oggi, in Italia 780mila ettari di castagneti hanno sostituito la quercia nel corso di molti secoli.

Geneticamente, il nostro albero è un’essenza «giovane». La sua storia evolutiva è documentata dall’elevato numero di specie e dalla sua capacità di avere popolato zone climaticamente molto differenti, come si è detto. Nel corso del tempo, le querce hanno creato un «ecosistema» particolare, complesso e variato. Tale è la ricchezza e la varietà delle relazioni e delle interdipendenze che il querceto alberga, offrendo cibo, dimora e protezione a un elevato numero di organismi vegetali e animali. Soltanto nei querceti europei sono conosciute oltre 300 specie di insetti, e 30 specie di licheni. Le foglie ospitano le galle di oltre 30 specie di minuscole vespe e di moscerini galligeni. Dalla ricca chioma e dai tronchi fino all’apparato radicale, dai coleotteri sigarai (foto) fino ai tartufi. Una vasta e complessa comunità di funghi, di muschi, di licheni, fino alle essenziali micorrize. Dal coleottero ptiliide di 1,5 millimetri al cervo che può pesare fino a 130 chili e divora oltre un chilo di fogliame al giorno.

Tutto questo immenso mondo vivente dipende dalla quercia. Vive nel legno, sulle foglie, sotto le cortecce e nello strato al suolo: la lettiera. Fino a creare una complessa rete di rapporti tra produttori primari, demolitori e trasformatori della materia vegetale viva e morta. Con la formazione di numerose e insospettabili «nicchie ecologiche», di dimensioni minime, come sono le raccolte di acqua piovana nei buchi dei tronchi, popolate da una fauna del tutto specializzata. Gli incendi hanno poco effetto sulle querce, il loro forte contenuto di tannino rallenta la combustione, e i polloni (i cosiddetti «succhioni») possono conoscere una forte proliferazione dopo l’incendio, e producono importanti arricchimenti clonali: dove è passato l’incendio, la quercia esprime una forte rinnovazione.

Le querce hanno perfezionato, nel corso della loro lunga storia evolutiva, un sofisticato meccanismo di difesa chimica che le aiuta a proteggere i germogli dai bruchi defogliatori. Durante la primavera, man mano che le foglie si sviluppano, l’albero produce rilevanti quantità di tannino, alcaloide il quale non soltanto ha un gusto sgradevole (e già di per sé repulsivo), ma riduce anche la digeribilità delle proteine contenute nelle foglie, ed essenziali per lo sviluppo dei bruchi. Quando la stagione avanza, aumenta il quantitativo di tannino. La co-evoluzione foglia-insetto è così ben congegnata che i bruchi iniziano la loro attività alimentare precocemente in primavera, prima che si sviluppi l’aumento di tannino, e in tal modo le foglie sono meno tossiche!

Uno degli insetti defogliatori sulle querce è la farfalla Lymanthria monaca. Le periodiche infestazioni sono efficacemente combattute da un vistoso coleottero (v. «Azione» del 12.1.2012) la Calosoma sycophanta, che è in grado di ridurre in maniera significativa il numero dei bruchi. Interessante è rilevare che dove il castagno ha sostituito la rovere, la limantria ha attaccato il primo albero, come è avvenuto anni or sono nel Bellinzonese, quando estese superfici di bosco avevano assunto i colori autunnali nel corso della primavera.

Molto precocemente l’uomo ha agito sulle selve primitive, e i suoi interventi hanno costituito un fattore ecologico di primaria importanza. Come i fattori climatici e quelli legati alla natura dei suoli forestali (pedologia). Da diversi millenni, l’uomo e il bosco combattono aspramente per l’occupazione del territorio. Il manto silvestre, che vediamo attualmente in Europa, rappresenta soltanto una ben modesta testimonianza sopravvissuta a questa lotta. Una conseguenza decisiva del glacialismo del Quaternario è stata la considerevole diminuzione delle specie arboree presenti in Europa. La ricca flora dell’era Terziaria, testimonianza di un clima ben più caldo, era stata ricacciata verso sud a causa del freddo, vedendo sbarrato il cammino di espansione dalle Alpi, dai Pirenei e dal Mediterraneo. Nulla di paragonabile con le ricche flore di clima temperato presenti nell’Estremo Oriente e in Nord America, dove le migrazioni si sono avvicendate e sviluppate senza ostacoli geografici. Alcune specie di alberi hanno potuto creare caratteristiche concorrenziali tali da assumere aspetti di dominanza sulle altre specie nell’ambito di un bosco. Si sono sviluppate perciò le faggete, i querceti, le pinete, le abetaie, e i lariceti a scapito delle specie minoritarie: olmi, aceri, tigli, frassini, sorbi.

Nell’Europa centrale, tra il ’700 e l’800, un’incisiva politica selettiva attuata dall’uomo, aveva visto la realizzazione di estese piantagioni di abete rosso (Picea abies), una nuova forma di gestione del bosco a favore di un albero in passato estraneo all’ambiente. Fino al 1850, e cioè prima dell’utilizzo industriale del «carbone di terra» nei Paesi che possedevano i giacimenti, l’unica fonte di combustibile era il «carbone di legna», utilizzato in larga scala per la fusione dei metalli, nelle fabbriche di vetro e per il riscaldamento, causando un drastico impoverimento del bosco. E prima di questa rivoluzione industriale erano state principalmente le querce a farne le spese.

«Forte, longeva e generosa» (Mario Rigoni Stern, 2003).