In occasione della mostra «Il patrimonio si racconta» presso il Castello di Sasso Corbaro la piattaforma di storia partecipativa «lanostraStoria.ch» è stata presente con una postazione multimediale allestita dal Sistema per la valorizzazione del patrimonio culturale (SVPC) del DECS, dando a chiunque la possibilità di consultare documenti audio, video e fotografici utili ad esplorare la storia della Svizzera italiana. In corrispondenza della mostra, nella homepage di «lanostraStoria.ch» è stato posto in evidenza un dossier intitolato «Il patrimonio architettonico rurale descritto da Giovanni Bianconi».

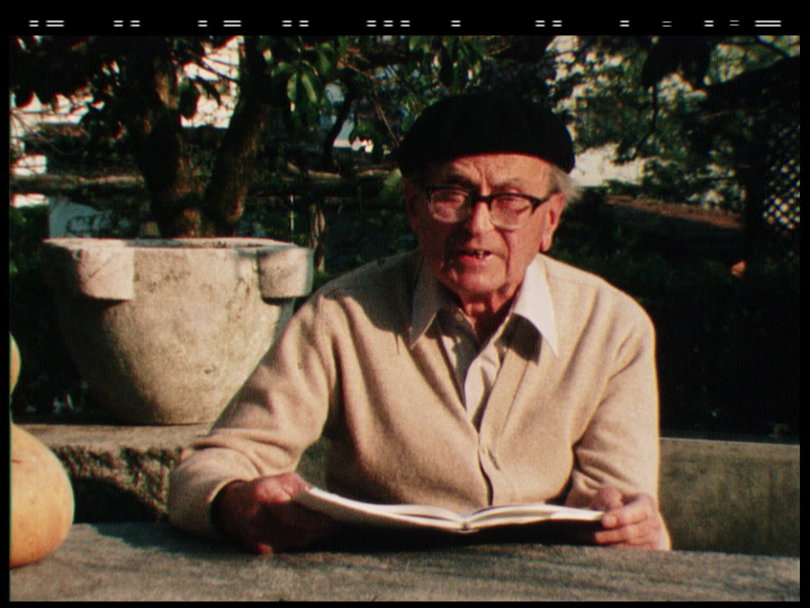

Giovanni Bianconi (Minusio 1891-1981), fu silografo, pittore, poeta in dialetto ed etnografo. Le Teche della RSI conservano le trasmissioni televisive che, negli anni Sessanta, sulla base degli studi ch’egli andava via via pubblicando, Bianconi dedicò al patrimonio architettonico rurale del Ticino. Risalgono, infatti, a quel decennio e al successivo la maggior parte degli studi etnografici di Bianconi: 1962 Muri; 1965 Tetti ticinesi; 1969 Valle Maggia; 1972 Ticino rurale; 1975 Artigianati scomparsi; 1976 Roccoli del Ticino; 1977 Valle Verzasca; 1982 Costruzioni contadine ticinesi.

Lo scopo del dossier è circoscritto all’obiettivo di rendere pubbliche tutte le produzioni televisive dedicate al patrimonio architettonico rurale del Ticino realizzate con la stretta collaborazione di Bianconi, talvolta al lavoro con Sergio Genni, altre volte con Bruno Soldini. Accanto alle produzioni televisive realizzate con la mano di Bianconi, il dossier offre anche alcune produzioni radiofoniche dedicate alla sua attività etnografica: una puntata di «Zolle» del 2001 con l’architetto e geografo Giovanni Buzzi, e un’altra del 2004 con lo storico della letteratura Renato Martinoni, assieme con alcune fotografie di Bianconi scattate nel 1969, in uno studio televisivo assieme con Eros Bellinelli, che conduceva il programma «Incontri». L’estratto della trasmissione televisiva della RTS intitolata Tessin: recherche d’une identité è invece un prezioso inedito nella Svizzera italiana, dove – finora – non sono reperibili documenti video, nei quali Giovanni Bianconi legge suoi versi.

I video degli anni Sessanta, tutti basati su studi di prima mano pubblicati da Bianconi, sono di grande interesse sia per gli studiosi dell’architettura rurale delle valli ticinesi, sia per gli studiosi della civiltà contadina. Il servizio di Sergio Genni e Bruno Soldini del 1965, per esempio, è basato su un saggio che Bianconi pubblicò nel 1962 nella serie «Quaderni ticinesi». Si tratta di un viaggio alla scoperta dei numerosi muri a secco che, ancora a metà degli anni Sessanta, delimitavano proprietà o fornivano sostegno a ripidi terrazzi; così come quelli che fiancheggiavano strade e ferrovie o che servivano per la costruzione di chiese o cascine. La camera riprende quegli stessi archi e quelle stesse volte a crociera che Bianconi descrive, quando illustra le caratteristiche dei rustici ticinesi – indugiando sulle cascine della Valle Verzasca che da lì a poco sarebbero state sommerse dal lago artificiale, portata a termine la diga di Contra.

Di grande interesse il documentario – anch’esso del 1965 – dedicato ai tetti ticinesi. Le parole di Bianconi descrivono quelli sui quali si sofferma la camera di Chris Wittwer: quelli delle cascine della Valle Verzasca, quelli – di variabile complessità – dei campanili di tante chiese ticinesi, quelli in coppi del Sottoceneri, ma anche quelli in paglia ai Cento Campi, sui Monti di Caviano, che il documentario mostra nella loro fatiscenza.

Lo sguardo di Bianconi è quello dell’etnologo, cosicché le vie, le piazze, le case, le cascine, i muri, le chiese del Canton Ticino non sono mai descritte senza soffermarsi sulla vita di chi li abita. Il documentario di Bruno Soldini del 1968 dedicato alla Valle Verzasca, anch’esso su testo di Giovanni Bianconi, è straordinario quindi non solo per la descrizione puntuale di luoghi che conservavano intatte caratteristiche rimaste uguali per duecento anni, ma anche per le testimonianze delle persone intervistate, come per esempio quell’anziana signora, che dice di non saper che farsene, del frigorifero, potendo conservare gli alimenti nella neve, e che la sua abitazione e le sue abitudini erano esattamente le stesse d’inizio secolo.