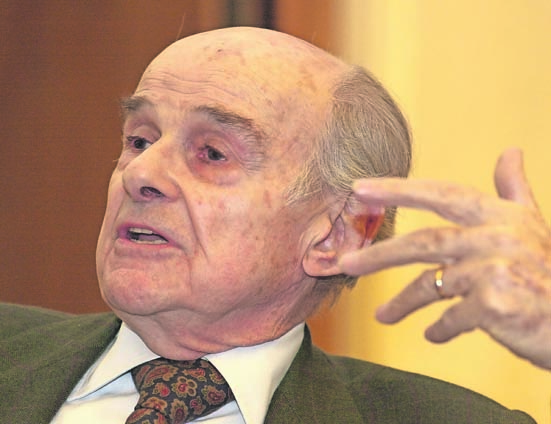

Quando ci incontriamo nello studio di casa sua a Lugano, la prima cosa che l’ex direttore del «Corriere del Ticino» mi racconta pieno di orgoglio, come se fosse stato ieri, è la visita di Hubert Beuve-Méry, numero uno di de Gaulle, fondatore e direttore di «Le Monde», al suo giornale, al quotidiano che diresse dal 1969 al 1982. «C’era una certa simpatia tra di noi. Citavamo spesso “Le Monde” e venne a vedere che cosa facevamo». Per quest’uomo originario di Monte Carasso, nato a Bellinzona nel 1919 ma formatosi Oltralpe, felicemente imbevuto della cultura germanistica respirata prima in famiglia, poi durante gli studi a Heidelberg e a Berna e i suoi primi incarichi in Svizzera tedesca, quando assunse la direzione del CdT, «apertura» e «sguardo al futuro» furono da subito due concetti chiave sui quali costruire la sua idea di giornale. Come scrisse nel suo editoriale del 2 giugno 1969, era un momento cruciale per la testata, «un periodo di delicata provvisorietà» visto che si stava lavorando da due anni per unire tipografia e redazione e trasferirle in una nuova e unica sede. Il termine provvisorietà, che va a braccetto con cambiamento, ci riporta alla nostra attualità e allora con Guido Locarnini siamo partiti proprio da qui, dagli inizi e dal tipo di quotidiano che si è trovato a dirigere.

«La situazione che trovai come direttore del CdT era, ovviamente, radicalmente diversa da oggi: alle notizie diffuse dalle due agenzie stampa svizzere si aggiungevano quelle di cronaca locale. La redazione del CdT era costretta a lavorare entro ristretti limiti di uno spazio locale estremamente esiguo. Per il direttore si trattò di sondare – meglio “scardinare” – un mondo ancora tradizionalmente chiuso sul passato dell’Ottocento ticinese, senza che si rendesse conto di quanto andava perso negandosi all’apertura verso orizzonti nuovi di regioni confinanti, come la Svizzera tedesca. Il futuro era già da tempo imperante nei giornali più importanti e nelle agenzie stampa d’Oltralpe e della Germania, ove io stesso avevo già fatto le mie prime, positive esperienze giornalistiche. Mi sono trovato a che fare con un piccolo mondo locale rimasto retrogrado nelle mani di interessi vari, ma sempre personali, mai degli interessi generali della comunità. Al CdT ho operato su due piani: all’interno della redazione, cercando di ottenere una sola voce comune grazie al confronto delle opinioni personali dei redattori: la voce del giornale, la voce di un lavoro di gruppo. E per quel che concerne l’esterno, mi sono adoperato a favore dell’apertura verso i lettori di altri regioni, non da ultimo con l’introduzione di una particolare rubrica dove i lettori potevano esprimere liberamente suggerimenti, consensi e anche dissensi. A pari tempo, l’apertura verso l’esterno è stata facilitata dai rapidi progressi della tecnica tipografica e dei sistemi di spedizione. La voce del nuovo CdT poteva così raggiungere anche i suoi lettori a Berna, Zurigo e Ginevra ma anche a Milano, Roma e Parigi».

Assiduo lettore di «Le Monde», l’«Express», la «Frankfurter Allgemeine Zeitung», il «Corriere della Sera», estimatore di Montanelli, Spadolini e Raymond Arond, per il suo giornale scelse una strategia chiara «libertà, democrazia, lavoro di squadra per la comunità e apertura al futuro, una formula che incontrò rapidamente il consenso del pubblico».

Era un momento fervente per il giornale e anche in ambito scientifico, tecnologico e sociale stavano avvenendo importanti cambiamenti. Ma, allo stesso tempo, si accentuava il divario tra le conquiste materiali dell’uomo e la sua crescente insoddisfazione spirituale, proprio come oggi «i vertiginosi progressi della scienza e della tecnica (non da ultimo nel campo dei media), come pure il diffondersi e il prevalere del materialismo sono all’origine della crescente insoddisfazione spirituale e della profonda crisi che caratterizza la società odierna. Stiamo vivendo una crisi di civiltà. Certo: ma le grandiose scoperte della scienza e della tecnologia dell’immediato dopoguerra, superando le spaventose distruzioni della seconda ancor più terribile guerra mondiale, hanno portato l’uomo a calcare per la prima volta il suolo lunare, lo hanno portato alla ricerca dell’origine dell’universo e, nel contempo, alla ricerca della sua stessa origine, della mirabile complessa macchina umana».

Nell’epoca delle bufale non si può non chiedersi, quando si parla di crisi di civiltà, se i media non hanno qualche responsabilità: «i giornalisti riportano quello che è la società come tale, dominata dal materialismo dilagante, riflettono la società in cui si muovono, quindi non bisogna rendere nei loro confronti un verdetto di colpevolezza. Emblematico, il caso del “Caffé”: i giornalisti hanno riportato un caso di malasanità. Dal processo nei loro confronti è scaturita la priorità della libertà di stampa. I giornalisti hanno esercitato un dovere morale di informazione. I giornali e i giornalisti che diffondono notizie spazzatura, invece, incarnano, in negativo, il ruolo di giornalista e rispecchiano la perdita di valori della società odierna. Viviamo le conseguenze di una crisi di crescita civile e di un vuoto spirituale anche nel mondo dei media».

Il «Corriere del Ticino» di allora aveva i suoi corrispondenti dall’estero e guardava al di fuori dei suoi confini con molta attenzione e interesse. Nell’era della globalizzazione si tagliano risorse e lo sguardo diventa sempre più locale «la globalizzazione è una “rivoluzione” che ha comportato il mutamento radicale della società moderna. A questo mutamento radicale si aggiunge, ultimo in ordine di tempo, l’avvento di una nuova forma di rivoluzione, quella informatica e, di pari passo, di una nuovissima forma di informazione globale: i suoi numerosi vettori, quali internet e i social media, sono all’origine di un nuovo assetto dell’informazione internazionale che ha già mietuto delle vittime in seno al panorama mediatico nazionale e internazionale».

Questo ci porta al triste epilogo del «Giornale del popolo», unico quotidiano cattolico della Svizzera «la perdita di un giornale è grave. Riduce e minaccia insieme la forza del gruppo già minoritario della Svizzera trilingue, una delle basi costitutive del nostro Paese e, in generale, costituisce una grave perdita per il pluralismo culturale».

A proposito di cultura, la felice stagione della direzione di Guido Locarnini partorì, con il prezioso apporto di Giovanni Croci, un supplemento culturale quindicinale dal respiro europeo che ebbe un grande successo non solo in Ticino ma anche in Italia, tanto che molti lettori chiesero di averlo in abbonamento separato dal giornale «le cose stanno in piedi quando qualcuno le sostiene. Era un quindicinale di pura letteratura al quale collaboravano firme di tutto rispetto, italiane e ticinesi».

Guido Locarnini, lei sta per raggiungere un traguardo importante, un secolo di vita. Con quale riflessione vuole congedarsi dai lettori? «Il genio umano che ha portato l’uomo sulla luna, ha lanciato verso Marte la sua sonda d’avanguardia, ha permesso interventi a cuore aperto, la fecondazione in provetta, ha operato il proprio cervello, ha affidato alla mano di robot interventi chirurgici, non è riuscito a far tacere il peggiore istinto dell’uomo: quello che provoca e alimenta le spaventose e più umilianti guerre, quelle fratricide, nei popoli e nelle stesse nazioni più civili del mondo».

Fonti

Mario Agliati, La storia del Corriere del Ticino, Volume II, Edizioni San Giorgio.

Enrico Morresi, Giornalismo nella Svizzera italiana 1950-2000, Armando Dadò Editore.