Ancora qualche decennio fa, noi studenti al Poly di Zurigo, la ETHZ, ci si meravigliava della presenza di una ragazza e, se ne volevamo vedere qualcuna, bastava attraversare la strada e passare davanti all’università, dove la presenza femminile era decisamente più cospicua. Nel frattempo, molto è cambiato, si parla di parità di genere e, dal Monitoring report on gender equality della ETHZ apprendiamo che mentre nel 2014 le studentesse rappresentavano il 30%, nel 2019 erano aumentate al 32,3%, una media fra tutti i dipartimenti. A biologia e architettura, le studentesse superano il 50%, a fisica raggiungono a stento il 10%. Nel complesso, fra i dottorandi oltre un terzo sono donne e la quota di professoresse supera il 16%. Nella vicina università, nel 1974 si contavano circa 2800 studentesse e 7500 studenti, proporzione ribaltata nel 2018: 15’000 studentesse e «solo» 11’000 studenti. Le ragazze, insomma, sembrano davvero più studiose. Resta comunque il divario fra generi, il gender gap, non tanto nelle scienze sociali e umane, ma nel settore delle hard sciences, le scienze «dure», raggruppate nell’acronimo STEM (scienza, tecnologia, ingegneria, matematica) o, in Svizzera, MINT (matematica, informatica, scienze naturali, tecnica). Qui, le donne sono nettamente in minoranza.

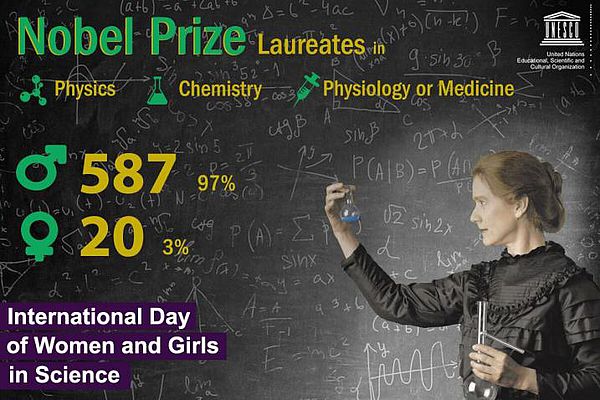

Nei Premi Nobel, che saranno fin che si vuole un caso molto particolare ma comunque rappresentativo, il divario è ancor più impressionante. Dal 1901, anno dell’istituzione del Nobel, sono state premiate 930 persone ma solo 57 erano donne e 23 su 624, meno del 4%, sono state premiate per chimica (7), fisica (4) e medicina (12). Il 2020 è stato un anno eccezionale, che conferma una tendenza: anche fra i Nobel, le donne stanno aumentando. Il Premio Nobel per la chimica è stato vinto dalla francese Emmanuelle Charpentier e dalla statunitense Jennifer A. Doudna per un «nuovo metodo di editing genomico», il CRISPR/Cas9, le «forbici genetiche» efficienti e precise dalle molteplici e innovative applicazioni. Ma non basta: la statunitense Andrea Ghez ha condiviso con due ricercatori il Nobel per la fisica con la scoperta di un «oggetto compatto e supermassiccio», un buco nero, al centro della nostra Galassia.

Molti media hanno sottolineato il fatto che si trattasse di donne, quasi con meraviglia, il che non dovrebbe essere il caso perché non c’è nessuna valida ragione per cui una donna non possa eccellere nelle materie scientifiche a scuola e, in seguito, intraprendere una carriera di successo in fisica, chimica, matematica o ingegneria. Saranno in minoranza, ma gli esempi non mancano. Tanto per citarne uno non di poco conto, dal 2016 la direttrice generale del CERN è la fisica italiana Fabiola Gianotti. Ma ecco due esempi che per molti saranno una sorpresa: due donne politiche molto famose. Angela Merkel, cancelliera federale della Germania dal 2005, ha un dottorato in chimica fisica dell’Università di Lipsia. Margaret Thatcher, Prima ministra del Regno Unito dal 1979 al 1990, aveva una laurea in giurisprudenza e una laurea in chimica dell’università di Oxford, di cui era particolarmente orgogliosa. Il tema delle donne nella scienza è molto attuale e basta muoversi un po’ nella rete per rendersene conto. Ma è anche complesso.

Quali sono le cause di questa forte disparità fra uomo e donna? Non c’è una causa sola e le ipotesi sono tante. Superate da tempo le vecchie teorie sull’intelligenza della donna e garantito praticamente in tutto il mondo l’accesso delle donne agli studi superiori ci devono essere altre ragioni. Non dimentichiamo comunque che la donna è ancor oggi discriminata e pensiamo che in Svizzera il suffragio femminile a livello federale è una realtà da soli cinquant’anni. Potrebbe essere che le ragazze si sentano poco attratte dalle STEM o MINT, le materie scientifiche, ma questo riguarda anche gli uomini. C’è una mancanza, non solo nel nostro Paese, di tecnici, chimici, fisici, ingegneri, un problema noto da tempo e che si cerca di risolvere, per esempio, rendendo più attrattive le materie scientifiche. C’è poi uno stereotipo classico: i mestieri tecnici e scientifici non sarebbero «cosa da donne». I fatti negano tali affermazioni ma i pregiudizi sono duri a morire. Per le donne che concludono i loro studi e volessero proseguire con una carriera scientifica si potrebbero presentare altre difficoltà fra cui la competizione. Qualcuno ha affermato che le donne si sentirebbero «meno brillanti» dei loro colleghi uomini. Insomma, c’è una gran varietà di cause, che spesso s’intrecciano fra loro.

Il gender gap stenta a sparire. Ed è un peccato perché le donne sono la metà della popolazione e la loro esclusione dal mondo della scienza può avere conseguenze sullo stesso progresso scientifico. Di questo si sono accorte anche le Nazioni Unite. Secondo l’UNESCO, a livello mondiale, meno del 30% dei ricercatori sono donne. Il tasso di scolarizzazione delle ragazze è particolarmente debole nei settori ingegneria, fabbricazione e costruzione, 8%, scienze naturali, matematica e statistica, 5%, IT 3%. Così, l’ONU ha dichiarato l’11 febbraio di ogni anno «Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza». «Dobbiamo sfruttare pienamente il nostro potenziale, eliminando gli stereotipi di genere e sostenendo le donne nella loro scelta per una carriera nella scienza e nella ricerca», così António Guterres, Segretario generale dell’ONU.

A questo punto, lasciamoci ispirare da cinque esempi fra i tanti di donne che si sono distinte nel mondo della scienza. Ecco Marie-Anne Paulze Lavoisier (1758-1836), moglie di Antoine Laurent Lavoisier, padre della chimica moderna, attiva collaboratrice del marito e che, fra l’altro, realizzò i disegni per il primo libro di testo di chimica. La «star» è indubbiamente Marie Skłodowska Curie che, insieme al marito Pierre, vinse il Nobel per la fisica nel 1903 e, rimasta vedova, si aggiudicò il Nobel per la chimica nel 1911, unica donna al mondo con due Premi Nobel. Una delle sue figlie, Irène, condivise con il marito Frédéric Joliot il Nobel per la chimica nel 1935. La fisica austriaca Lise Meitner (1878-1968) collaborò a Berlino con Otto Hahn, artefice nel 1938 della prima fissione nucleare. Per sfuggire alla persecuzione, l’ebrea Meitner riparò in Svezia e comprese la natura e l’importanza della scoperta di Hahn, vincitore nel 1944 del Nobel per la chimica che, in altre condizioni, avrebbe forse condiviso con Lise Meitner, ebrea e donna, per molti un Nobel mancato. Concludiamo con le parole di un’altra grande donna di scienza, Rita Levi-Montalcini (1909-2012), Premio Nobel per la medicina nel 1986, parole di speranza e incoraggiamento: «Le nostre capacità mentali – uomo e donna – son le stesse: abbiamo uguali possibilità e differente approccio».

Informazioni

www.un.org/en/observances/women-and-girls-in-science-day