L’ascensione al Basòdino, 3272 metri – la seconda vetta delle Alpi ticinesi – da Robiei nell’alta Valle Maggia, è una discretamente agevole sgambata alpina, tenendo presente che un itinerario su ghiacciaio comporta sempre una certa attenzione. Il ghiacciaio è un’entità geografica in continuo dinamismo, in quanto è costituita da una massa plastica che si muove, si contrae, si modifica in funzione della temperatura, della quota e della natura del «letto» roccioso sul quale scorre. E le cui caratteristiche superficiali cambiano ogni giorno e ogni notte.

Chi sale al Basòdino, con il favore di una bella giornata di sole («a glorious day on the Alps» direbbero gli inglesi), si guarda in giro, compiaciuto di poter beneficiare di tanta bellezza che lo circonda entro un orizzonte spaziante su 360 gradi. E, difficilmente, può immaginare che sotto i suoi piedi esiste un intricato, oscuro e abitato mondo sotterraneo: le grotte della regione del Basòdino.

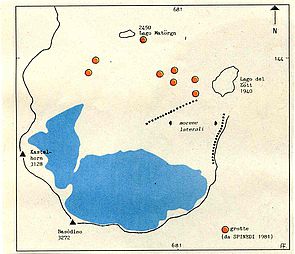

La natura geologica di questo settore delle Alpi lepontine ticinesi, tra il Lago di Zott, la Valle Fiorina, e il Lago del Matörgn (vedi cartina), è molto complessa. Affiorano rocce silicee (principalmente gli gneiss), intercalate da vene di marmo calcareo (rocce carbonatiche). Le prime sono state vistosamente lisciate, disgregate, abrase dall’azione meccanica del ghiacciaio nel corso di molte migliaia di anni. Innumerevoli dossi arrotondati «a dorso di balena» costellano la regione a evidenziare la vigorosa forza modellatrice che li ha plasmati. Le seconde sono state lentamente disciolte e asportate, grazie all’azione chimica dell’acqua dando origine al vistoso fenomeno carsico che si può osservare, e le cui testimonianze più palesi ed eloquenti sono le grotte orizzontali e verticali, le doline, e l’improvvisa scomparsa in profondità (con eventuale ricomparsa più a valle) di ruscelli e torrenti.

Qui si sviluppano diverse cavità sotterranee di notevoli, dimensioni. Il Böcc at Pilat, la più lunga grotta del Ticino che, nei pressi del Lago del Matörgn, si snoda con articolazioni e complicata topografia per ben 1200 metri, tra 2450 e 2200 metri di altitudine. E la grotta dell’Acqua del Pavone, che è così denominata poiché durante i periodi di piena il torrente che la percorre fuoriesce sopra il Lago di Zött con una bella cascata, che simula la «ruota» di un pavone. Il suo sviluppo planimetrico complessivo di 2900 metri, la colloca al primo posto tra le grotte finora note in Ticino. L’ambiente sotterraneo naturale è del tutto particolare, notevolmente differenziato da quello esterno: per la mancanza di luce, l’elevata umidità, la temperatura costante, e con modeste variazioni nel corso dell’anno.

Anche le grotte sono state (e sono) popolate da forme di vita animale, le quali sono il risultato di modifiche morfologiche e adattamenti fisiologici imposti dalle peculiari caratteristiche dell’ambiente sotterraneo. Negli insetti, e in altri invertebrati (ragni, millepiedi, isopodi, collemboli), la mancanza di luce ha comportato la progressiva perdita della vista, perdita compensata da un allungamento delle zampe e delle antenne per facilitare con il tatto un maggiore raggio esplorativo, alla ricerca del nutrimento, e di altri loro simili per la continuità della stirpe. La colorazione è il risultato di un’ossidazione. L’elevata umidità esistente nelle grotte inibisce queste modificazioni chimiche. Per tale motivo, gli insetti e gli altri invertebrati cavernicoli sono giallicci oppure biancastri per mancanza di pigmento.

Un vero cavernicolo (troglobio, dal Greco troglé = caverna + bios = vivente) è dunque: 1. cieco; 2. privo di colorazione; 3. con arti e antenne più lunghi di quelli del suo ancestrale modello primitivo. Queste appendici del corpo sono maggiormente innervate, grazie alla presenza di lunghi e sensibilissimi peli tattili, che incrementano le facoltà esplorative nell’ambiente circostante.

I fenomeni e i meccanismi fisiologici di progressivo adattamento sono stati processi modificatori di lunga durata nel tempo che si può definire in milioni di anni, in quanto la fauna cavernicola attuale è il risultato di una lenta e progressiva penetrazione nel sottosuolo, attraverso l’immenso reticolo di fessure, e in presenza di situazioni climatiche ben differenti da quelle attuali.

Le grotte del Basòdino sono fredde (3°-4°C) e «giovani» in quanto sono il risultato dell’attività erosiva indotta dalle acque di fusione del ghiacciaio durante un periodo di sua massima espansione (Würm, dopo quella del Riss, e durata circa 70mila anni, secondo le ipotesi finora avanzate). L’ambiente sotterraneo popolabile dall’esterno è dunque di recente formazione (in termini geologici), e non ha finora permesso la formazione (per adattamento), e in tempi brevi, di una fauna tipicamente cavernicola.

Le ricerche sono appena agli inizi, considerate le difficoltà logistiche di operare in quota, e durante una stagione forzatamente corta. Ciò nonostante sono state finora raccolte alcune preziose testimonianze di vita animale popolanti l’ambiente-grotta. Queste testimonianze sono altresì preziose, in quanto confermano le modalità di un fenomeno di carattere generale, che trova riscontro non solo in altre grotte alpine, balcaniche e pirenaiche, ma anche nell’Alto Atlante in Marocco.

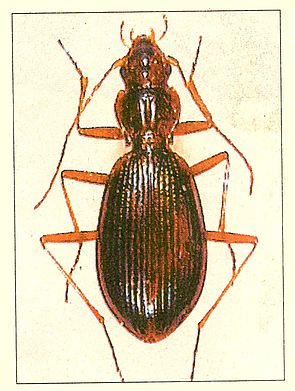

Considerata la quota (2200-2450 m/slm) la penetrazione e successiva installazione nel sottosuolo, di specie che popolano le fessure ai bordi dei nevai e dei ghiacciai hanno un’attività prettamente notturna, e questo denota già un adattamento fisiologico alla mancanza di luce, unito alla bassa temperatura. Sono gli insetti coleotteri del genere Nebria (foto), tipici abitatori delle alte quote fino a 3400 metri, già con zampe e antenne allungate nelle specie più evolute. Inoltre, sono stati raccolti numerosi esemplari del coleottero stafilinide Omalium validum (già censito in tre diverse grotte europee). E della mosca senza ali Chionea alpina, simile a un ragno, e che si rinviene sulla neve unicamente durante l’inverno in presenza di basse temperature, inferiori ai 5°C sotto zero. Dopo un lunghissimo processo evolutivo, anche le grotte del Basòdino saranno popolate da una fauna cavernicola altamente specializzata. Passeranno secoli e millenni, ma la Natura non ha fretta.