Accadde molto probabilmente 400’000 anni fa, con Homo heidelbergensis, che cessammo di avere una relazione esclusivamente competitiva con gli altri e sviluppammo, viceversa, l’inclinazione verso uno scopo congiunto e un’attenzione congiunta, vale a dire l’abilità di vedere le cose anche dal punto di vista degli altri.

Fino ad allora eravamo come tutte le altre antropomorfe. Sapevamo, certo, che anche gli altri che vivevano nella stessa nostra comunità avevano un punto di vista individuale, erano cioè degli agenti intenzionali, però non eravamo in grado di coordinarci in un’azione collettiva, priva dello scopo strettamente individuale di soddisfare i nostri, personali, obbiettivi. Quando cacciavamo assieme lo facevamo come ancora oggi fanno gli scimpanzé: agivamo in parallelo, in modalità pressoché privata, consapevoli che la preda sarebbe stata disorientata dalla simultanea presenza di così tanti predatori, ma senza un piano e con il solo scopo di essere tra quelli che, per caso, avrebbero messo i denti sulla preda per primi, scacciando poi tutti gli altri, ai quali avremmo lasciato i resti – quando ormai sazi.

La percezione degli altri come agenti intenzionali, capaci anche loro di avere rappresentazioni schematiche della realtà e di fare delle deduzioni basate sul principio di causa/effetto, faceva parte del corredo della nostra intelligenza. Come tutte le altre scimmie antropomorfe, questa consapevolezza l’avevamo evoluta per meglio manipolare gli altri, coerentemente con un atteggiamento esistenziale totalmente orientato alla competizione. Non fosse sopraggiunta la svolta cooperativa che caratterizzò gli ominidi di 400’000 anni fa, saremmo ancora una delle antropomorfe delle savane africane.

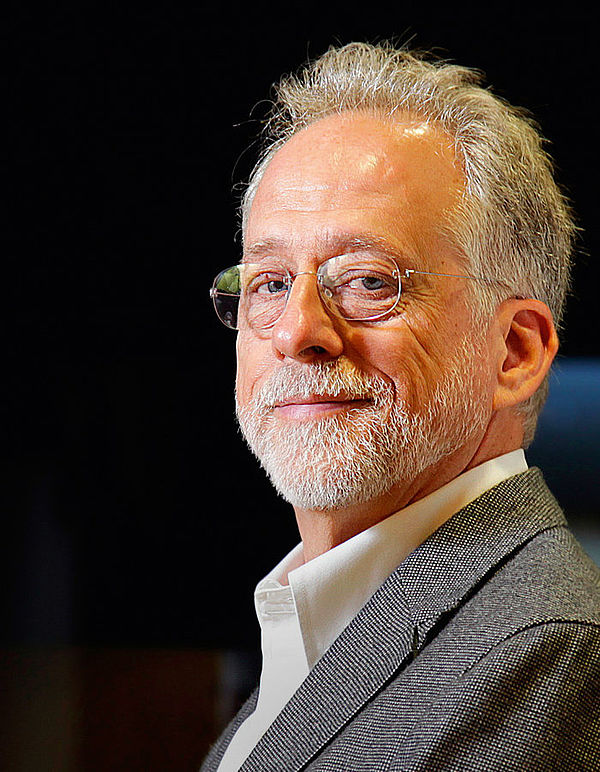

Lo studioso che, in questi anni, sta tentando di ricostruire l’evoluzione del pensiero umano ottenendo i risultati più convincenti è Michael Tomasello, direttore del Max Planck Institute di Lipsia, dove coordina il dipartimento di Antropologia evolutiva, lavorando accanto a Svante Pääbo, il maggior esperto del genoma dell’uomo di Neanderthal. Tomasello, psicologo di formazione, ha pubblicato diversi saggi divulgativi, l’ultimo tradotto in italiano è Diventare umani (Raffello Cortina). Al centro dei suoi interessi ci sono i processi cognitivi dei bambini piccoli e dei primati allo scopo di individuare quali sono le caratteristiche comuni tra la cognizione umana e quella delle altre antropomorfe, e quindi individuare il punto dell’albero evolutivo che abbiamo in comune a partire dal quale noi abbiamo cominciato a divergere dalle altre scimmie per intraprendere un cammino evolutivo molto peculiare. A giudizio di Tomasello fu una pressione ecologica a spingere Homo heidelbergensis ad agire in maniera nuova, intuendo il vantaggio evolutivo della cooperazione. Se pensiamo a quanto potente doveva essere stata la forza con cui il desiderio di competizione aveva fino a quel momento guidato le azioni di tutti i primati, non solo – come scrive Tomasello in Unicamente umano. Storia naturale del pensiero – «l’uso dell’intenzionalità congiunta per risolvere concreti problemi di coordinamento sociale creò un tipo di pensiero radicalmente nuovo», ma fu per così dire l’inizio della nostra autodomesticazione.

La prima tappa evolutiva fu quindi «caratterizzata dallo sviluppo di un nuovo tipo di collaborazione su piccola scala nella ricerca di cibo». In un certo senso, cominciammo ad essere umani quando iniziammo a coordinarci in maniera tale da essere un soggetto plurale, un «noi». Le dimensioni sociali del nostro pensiero – secondo la ricostruzione di Tomasello – s’imposero subito: «la necessità di coordinare ruolo e prospettive portò all’evoluzione di un nuovo tipo di comunicazione cooperativa basata sui gesti naturali dell’indicare e del mimare». È stato proprio lo studio della comunicazione negli altri primati e nei bambini a convincere che, durante questa prima tappa evolutiva, non era necessario possedere il linguaggio: «la comunicazione indirizzava l’attenzione o l’immaginazione del ricevente, per via gestuale e/o simbolica, verso qualcosa di “pertinente” alla loro attività comune».

Se l’intenzionalità congiunta, una specie di collaborazione di tipo duale, fu la caratteristica della prima tappa evolutiva, l’intenzionalità collettiva – che emerse circa 200’000 anni fa con Homo sapiens – fu caratterizzata da una cultura orientata al gruppo, sostenuta da una comunicazione convenzionale. Nella prima fase, tra piccoli gruppi, era possibile comunicare a gesti, ancorando la comunicazione al terreno comune, luogo degli obbiettivi condivisi; nella seconda fase, a mano a mano che andò accumulandosi il bagaglio di gesti simbolici per designare non solo referenti presenti ma anche lontani nel tempo e nello spazio, emersero vocalizzi convenzionali e poco per volta il linguaggio. Tomasello più volte sottolinea che fummo umani ben prima di sviluppare il linguaggio così come lo conosciamo, e che anche per pensare – per esempio per compiere inferenze – non avevamo affatto bisogno del linguaggio perché ci caratterizzava la facoltà di comprendere gli altri per mezzo dell’identificazione nei loro bisogni, i quali – spesso – coincidevano con i nostri. Fu lo sviluppo di comunità più ampie ad esercitare una pressione evolutiva in favore di forme di verbalizzazione sempre più complesse.

Nei 200’000 anni che separano le due fasi evolutive individuate da Michael Tomasello cambiò anche il nostro modo di valutare la nostra adeguatezza sociale. Se ai tempi di quella che Tomasello definisce «intenzionalità condivisa» percepivamo adeguata la nostra condotta in base all’apprezzamento dei nostri partner – per esempio quelli di caccia; nella fase dell’«intenzionalità collettiva» la circolazione del linguaggio permise alle menti dei primi Homo sapiens di sviluppare un «automonitoraggio normativo», la capacità, cioè, di saper valutare autonomamente ciò che la collettività ritiene adeguato o no – in un certo senso di pensare il pensiero, vale a dire di avere parole per le intuizioni o le preoccupazioni che avevamo vive, sì, ma mute. È a questo punto che poterono emergere le pratiche culturali convenzionali, fortemente aiutate dal fatto che «gli esseri umani hanno una spiccata mentalità in-group/out-group che, molto verosimilmente, è peculiare della nostra specie»: il linguaggio permise cioè di tener vive dentro ciascuno di noi le norme che regolavano la vita collettiva del nostro gruppo.

L’aspetto nuovo della ricostruzione evolutiva compiuta da Michael Tomasello sta nella centralità data alla capacità di cooperare. Non fu il linguaggio a distinguerci dagli altri primati e neppure l’abilità a produrre utensili: fu la cooperazione sociale resasi necessaria dai cambiamenti ecologici. Non avessimo appreso ad articolare la nostra azione con la prima persona plurale – «noi» – non saremmo mai diventati umani.