Fa freddo, ma neanche troppo a Unterbäch. I prati attorno al piccolo villaggio vallesano sono coperti di neve. In alto si staglia un’impressionante corona di montagne. Per strada non c’è anima viva. È tutto chiuso. Anche qui, la pandemia ha gelato la vita. Ho raggiunto il terrazzo sovrastante la valle del Rodano con la funivia, presa pochi minuti prima a Raron. Non ho nemmeno il tempo di orientarmi nel gruppo di case raccolte attorno alla chiesa che già finisco in mezzo alla Storia. Ad accompagnarmi in questo viaggio nel passato è Germaine Zenhäusern. Ho appuntamento con lei. Mi saluta con la mano dal balcone di casa sua. Da lì osserva chi sale e scende dalle cabine della funicolare.

Germaine Zenhäusern dà gli ultimi tiri alla sigaretta e poi rientra in cucina. Mi versa un caffè, mi offre biscotti natalizi e poi si racconta. «Avevo sei anni nel 1957. Di quei giorni non ricordo molto. Nella memoria mi sono rimasti impressi il nervosismo della mamma e del papà e la paura che provai sentendo il gran baccano di chi per strada sfogava la sua rabbia».

È l’inizio di marzo del 1957 e Unterbäch finisce improvvisamente al centro dell’attenzione mediatica di mezzo mondo. È il primo comune della Svizzera a permettere alle donne di partecipare a una votazione federale. È un atto di disobbedienza civica che calamita nel villaggio di montagna nell’Alto Vallese una ventina di reporter venuti da ogni dove, tra cui anche un inviato del «New York Times». «Sono arrivati carichi di attrezzature: treppiedi, videocamere e macchine fotografiche. Erano ovunque e io mi chiedevo cosa stesse succedendo», ricorda Germaine Zenhäusern, seduta all'altro lato del tavolo di cucina.

Eppure, proprio in questa cucina, anche se ancora piccina, deve avere sentito le lunghe discussioni tra il papà Paul, sindaco e maestro di Unterbäch, e del suo amico e collega in Gran Consiglio Peter von Roten. Insieme ideano come convincere il municipio a concedere il diritto di voto alle donne, anche solo per una domenica. Deve essere un primo passo, un’azione simbolica. Entrambi avevano già sottoposto, senza successo, al parlamento cantonale due mozioni per l’introduzione del diritto di voto ed eleggibilità delle donne in Vallese. Paul Zenhäusern è un abile politico e sa quale impatto avrà tale decisione sul piano nazionale. Peter von Roten è fautore del suffragio femminile ed è il marito della femminista Iris von Roten, avvocata e scrittrice che nel 1958 diede alle stampe il libro Frauen im Laufgitter, pubblicazione che suscitò forti reazioni e un’ondata di polemiche.

Il fine settimana del 2 e 3 marzo 1957, in Svizzera si vota sul progetto di estendere alle donne l’obbligo di prestare servizio nella protezione civile. Stando a Paul Zenhäusern è una questione su cui anche le mogli dei sei municipali devono potersi esprimere. A far pendere l’ago della bilancia verso un sì anche un argomento meno nobile. Con la costruzione della funicolare nel 1950, Unterbäch sta timidamente muovendo i primi passi in ambito turistico. Il voto avrebbe dato notorietà alla località vallesana. «Perché non prendere due piccioni con una fava? Sarebbero stati degli stupidi a non farlo», ammette Germaine Zenhäusern.

Fino a quella decisione del febbraio 1957, la vita a Unterbäch non è molto diversa da quella di altri villaggi di montagna in Vallese. «L’uomo partiva alla mattina per guadagnarsi un salario come operaio presso la fabbrica della Lonza. Le donne si occupavano dei figli, degli animali, dei campi», spiega Germaine. «Prima dell’avvento dell’industria locale lasciavano addirittura per mesi il paese per lavorare come stagionali nelle vigne, nei frutteti o nella costruzione delle dighe. La mancanza di opportunità permise agli uomini di vedere un po’ il mondo, di ampliare le proprie vedute. Alle donne di guadagnarsi una certa autonomia».

La decisione del municipio di Unterbäch non sorprende nemmeno troppo Berna. Infatti, con la sua proposta di integrare le donne nella difesa nazionale con un servizio obbligatorio di protezione civile, il Consiglio federale si era inimicato le organizzazioni femminili, tra cui l’Associazione svizzera per il suffragio femminile, l’Unione svizzera delle donne cattoliche e l’Alleanza delle società femminili svizzere. Queste si oppongono all’imposizione di nuovi obblighi alle donne senza la concessione di diritti politici. Per evitare che altri comuni seguano l’esempio delle suffragette di Unterbäch, il governo vallesano e quello federale dichiarano illegale il voto. Anche altri comuni, tra cui Lugano, Sieders, Martigny-Bourg o La Tour-de-Peilz, permettono alle donne di partecipare a quella votazione, ma solo a titolo consultivo. Unterbäch vuole invece che le loro schede siano considerate alla pari di quelle degli uomini. Il municipio prende la sua decisione basandosi sulla perizia del giudice federale Werner Stocker, che a Raron tiene una conferenza per informare la popolazione. Secondo quest’ultimo, la partecipazione femminile è compatibile con l’articolo costituzionale sui diritti politici in cui si parla di «cittadini» e «svizzeri», termini generici che includono anche il genere femminile. Basta che le donne siano iscritte nel registro elettorale del proprio comune. Ed è proprio ciò che decidono i municipali di Unterbäch.

Il parere del giudice federale non convince però tutti. Il paese si spacca a metà e nemmeno il sostegno della Chiesa nei confronti del suffragio femminile riesce a sanare lo strappo. «La cosa sorprendente è che sia il vescovo di Sion sia il prete del villaggio approvano la decisione del municipio», dice Germaine Zenhäusern, figlia della prima donna in svizzera a deporre una scheda in un’urna di voto.

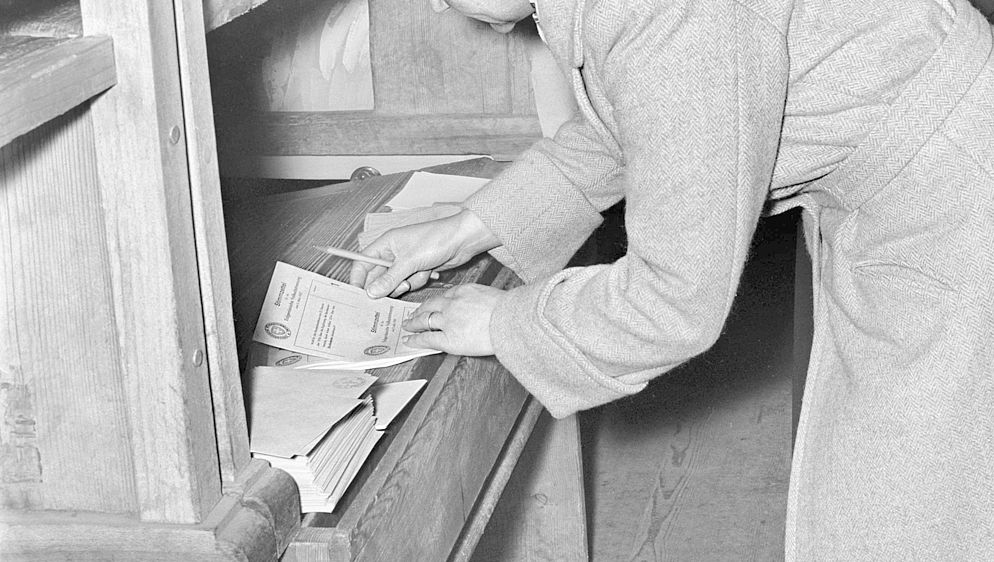

E così, nel turbine delle polemiche, si arriva alla sera del sabato, 2 marzo 1957. «La mamma chiede a una cugina di accompagnarla al locale di voto. Si prendono sottobraccio e così si fanno forza a vicenda», ricorda Germaine. Le donne incedono titubanti. Sanno che cosa le aspetta. Attraversano la piazza del villaggio e, prima di salire le scale per raggiungere il locale di voto, superano un gruppo di uomini che le accolgono con fischi e il rullo di un tamburo, come se stessero andando al patibolo. Le due donne prendono il cuore a due mani. Nell’aula, ad attenderle i flash di decine di fotoreporter. La moglie del sindaco indossa un mantello beige, al collo uno scialle chiaro. Dopo aver riempito la scheda di voto la infila nell’urna riservata alle donne (L’urna è oggi conservata nel Museo nazionale). Sa che quel gesto è solo simbolico. Il suo voto, e quello di altre 33 donne di Unterbäch, verrà considerato nullo. «Qualcuno doveva pur fare il primo passo», dirà più tardi Katharina Zenhäusern. Ci vorranno altri 14 anni prima che gli uomini accordino il diritto di voto ed eleggibilità alle donne a livello federale. Con il passare degli anni, il villaggio di montagna diventa il simbolo della lotta verso il suffragio femminile in Svizzera e si guadagnerà l’appellativo di «Grütli della donna svizzera».