Ci stiamo avvicinando al Natale, un periodo dell’anno nel quale qualcuno parlerà di un’antica stella cometa e molti fantasticheranno sull’esistenza umana, su cose celesti, sulla natura stupenda, a volte sorprendente e solo apparentemente immutabile. Di questi tempi, quando il cielo è libero da nubi, ci ritroviamo a meravigliarci della brillantezza di Venere, visibilissima quando il cielo si oscura, e di Giove e Saturno che sembrano fuggire dalla Luna. La curiosità per quel che succede negli spazi lontani ci arriva quasi senza volerlo. Quest’anno c’è qualcosa in più che farà un regalo di Natale a parecchi scienziati, astronomi e cosmologi in particolare. Se tutto andrà come previsto, infatti, il 22 dicembre sarà lanciato dallo spazioporto europeo di Kourou, nella Guyana francese, un nuovo telescopio spaziale. Sono anni che lo stanno preparando e adesso è pronto al grande balzo. Andrà ad affiancarsi nelle indagini cosmiche all’Hubble space telescope (Hst), il prestigiosissimo telescopio spaziale americano che ha regalato al mondo immagini di straordinaria bellezza e di grande importanza scientifica.

I suoi successi convinsero le Agenzie spaziali americana, europea e canadese a collaborare fin dal 1996 nella progettazione e costruzione di un successore scientificamente ancor più performante. Next generation telescope (Ngst) fu il nome assegnato al nuovo telescopio che poi, nel 2002, fu modificato in James Webb space telescope (Jwst) per dedicarlo a un amministratore della Nasa il quale aveva accompagnato il programma Apollo che portò l’uomo sulla Luna e che aveva anche promosso la realizzazione del Johnson space center di Houston, la casa americana degli astronauti. Il primo telescopio spaziale (Hst) era stato invece dedicato a Edwin Hubble, astronomo americano nato nel 1889 che con le sue intuizioni e ricerche aprì la strada alla cosmologia del ventesimo secolo. L’Hst fu portato nella sua orbita a quasi 600 km da Terra dallo Shuttle discovery nell’aprile 1990 e funziona perfettamente dal 1993. Come si sa i telescopi terrestri sono limitati nella qualità dell’immagine dalle turbolenze legate all’atmosfera. Portare un osservatorio al di sopra di essa avrebbe risolto il problema con la promessa, che si è di fatto realizzata, di scoperte mirabolanti.

Hubble fu il primo telescopio ottico mai messo in orbita e le incognite riguardanti la durata del suo funzionamento erano parecchie. Non per nulla lo si volle piazzare in un’orbita terrestre bassa, per poterlo andare a trovare per la manutenzione e per le riparazioni in caso di necessità. Lo si è fatto per ben 5 volte in 19 anni e in due occasioni il nostro astronauta Claude Nicollier è stato della partita. Oggi si spera di tenerlo operativo per almeno altri 10 anni. Nel frattempo si mette in un’orbita molto più lontana, non più raggiungibile per qualsivoglia riparazione, il telescopio James Webb, un gioiello tecnologico costato quasi 9 miliardi di dollari. Con un viaggio di 4 settimane raggiungerà la sua posizione orbitale in un punto denominato «Lagrange 2» del sistema Sole-Terra, che si trova a una distanza di 1,5 milioni di km dall’orbita terrestre, cioè 4 volte più lontano della Luna. In quel punto le attrazioni della Terra e del Sole si bilanciano. Proprio in quell’orbita negli anni scorsi sono stati piazzati con un ottimo successo operativo altri telescopi con compiti particolari.

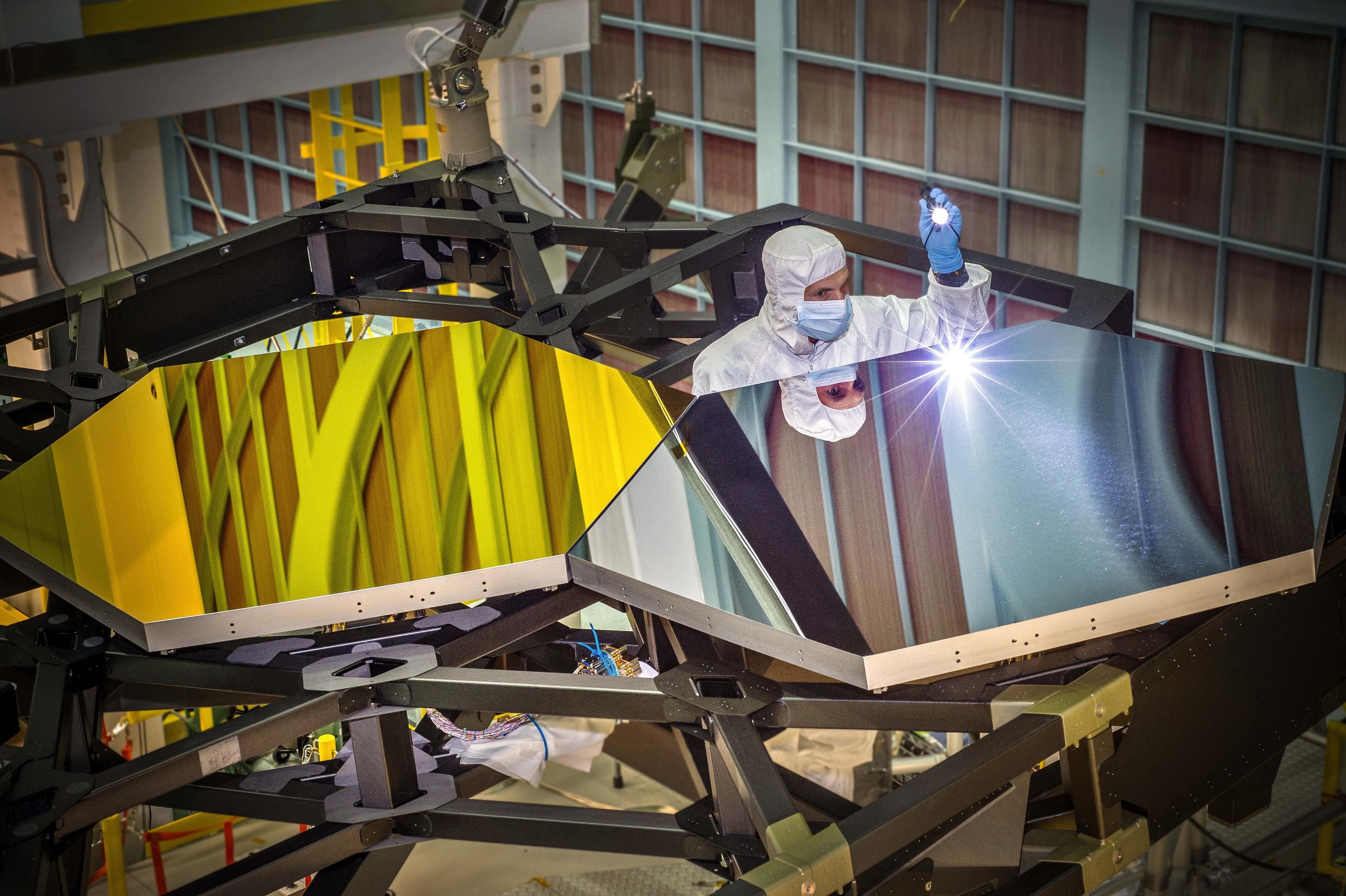

Jwst resterà allineato con l’orbita terrestre in modo da consentire allo scudo termico multistrato di cui è dotato di proteggerlo dalla luce e dal calore del Sole. Il suo specchio primario di 6,5 metri di diametro (quello di Hubble è di 2,4 m) rifletterà la luce degli oggetti indagati verso 4 strumenti scientifici molto sofisticati. Due di questi hanno visto la partecipazione diretta della Svizzera: sono coinvolti il Politecnico federale di Zurigo e due partner industriali. Lo specchio primario è frutto di sorprendenti tecnologie inventate per l’occasione: è composto da 18 elementi esagonali in berillio ultraleggero affiancati a nido d’ape che, dispiegandosi nello spazio dopo il lancio con l’aiuto di micromotori, comporranno la grande superficie finale. Questo assetto è stato reso obbligatorio dal fatto che il telescopio (8 metri per 21) è più grande dello spazio disponibile nella capsula montata sul razzo europeo Ariane 5 che lo lancerà. Quindi deve essere ripiegato su di sé nella fase di lancio, cosa che ha comportato una progettazione complicata e ha richiesto lunghi tempi di realizzazione. Hubble osserva la luce dell’universo sulle frequenze del vicino ultravioletto e del vicino infrarosso, oltre naturalmente alla luce visibile. Webb estenderà il suo campo visivo fino al medio infrarosso, cosa che gli permetterà di osservare oggetti celesti più freddi e più antichi di quelli che Hubble poteva vedere.

Si cercherà di scoprire la formazione delle prime stelle, vederle crescere e magari formare quei pianeti lontanissimi (gli esopianeti) che continuiamo a trovare e che ci intrigano, pur nella consapevolezza che non potremo mai raggiungerli come esseri umani. Ci interessano la nascita dei buchi neri e la crescita delle galassie, guardando sempre più lontano. Tutto ciò corrisponde a vedere più indietro nel tempo perché la velocità della luce è finita (300mila km al secondo) e quando ci porta un’immagine di un corpo celeste ce lo fa vedere come era al momento dell’emissione della sua luce. Già con Hubble si è valutata l’età dell’universo in circa 13,5 miliardi di anni. Con Webb ci si aspetta di vedere la sua storia a partire da soli 300 milioni di anni dopo il Big bang che ne segnò la nascita.

Un nuovo occhio nel cielo

Il prossimo 22 dicembre verrà lanciato dalla Guyana francese un altro promettente telescopio spaziale

/ 13.12.2021

di Loris Fedele

di Loris Fedele