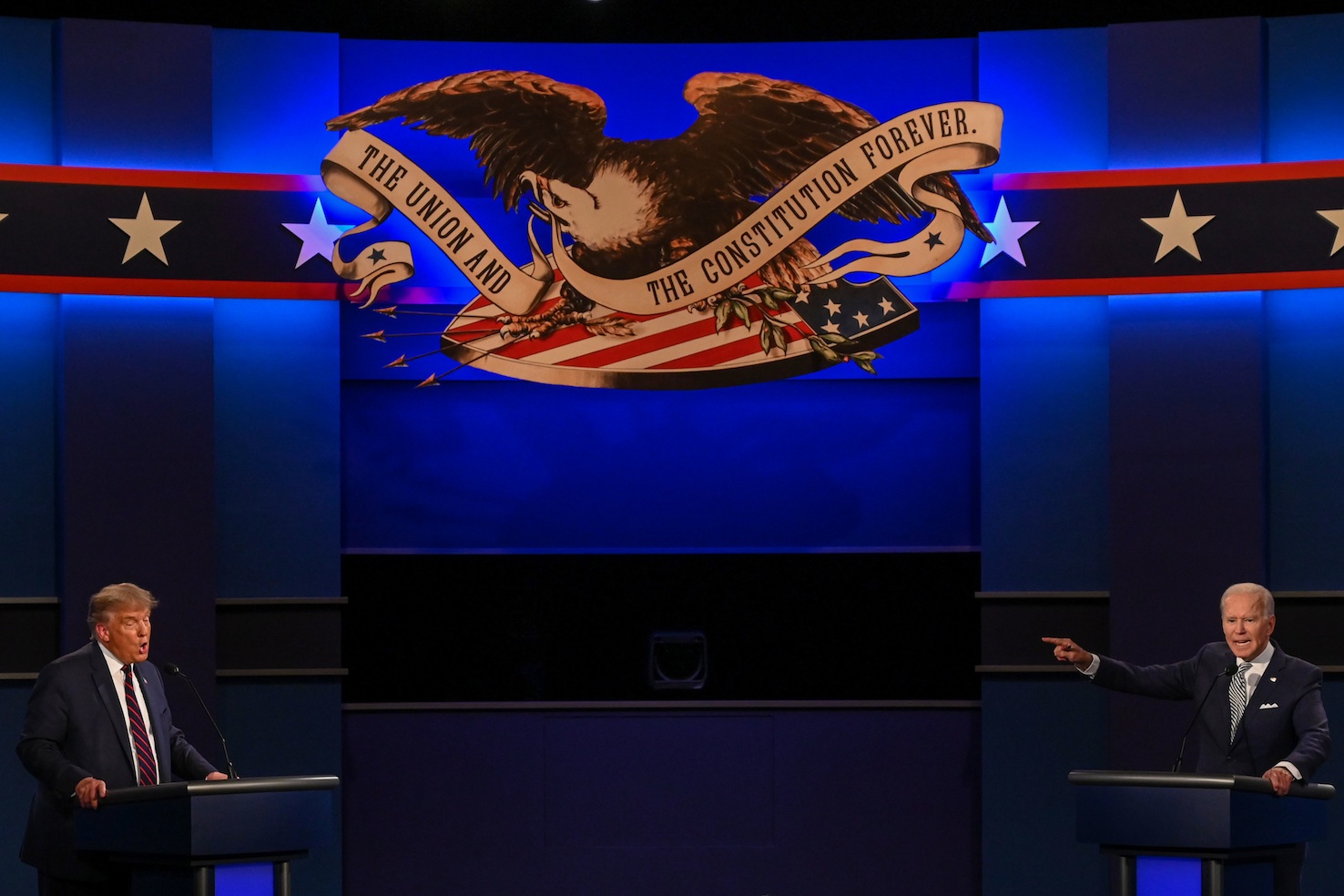

Visto l’orrendo spettacolo del primo duello televisivo fra Donald Trump e Joe Biden, in campo democratico è circolata un’idea estrema: cancellare gli altri due. Un gesto per delegittimare il presidente e negargli altre occasioni per quel genere di «wrestling». Probabilmente non se ne farà nulla perché i democratici devono valutare il rischio che Trump dileggi Biden come un vile pusillanime. Quell’idea però la dice lunga sul clima infernale di quest’ultimo mese (scarso) della campagna. Trump ha scelto la strategia della rissa nella speranza di rimontare nei sondaggi. Ha trasformato il duello tv in un gioco al massacro. Si è comportato come chi non ha più nulla da perdere. Il primo incontro diretto fra il presidente e Joe Biden è stato uno spettacolo penoso. Caotico, rissoso, a base di attacchi personali e perfino di insulti. Una gara a chi urla più forte (e ce n’è uno che urlava sempre più forte).

Uno scontro a base di disprezzo, delegittimazione, scherno. Lo sfidante democratico ha definito Trump «un pagliaccio» e «il peggior presidente che l’America abbia mai avuto». Trump ha detto dell’ex senatore ed ex vicepresidente di Barack Obama che «non ha mai fatto niente in 47 anni». Si fatica a ricordare chi ha dato del bugiardo e chi dello stupido all’altro. La più antica liberaldemocrazia della storia, quella che un tempo soleva chiamarsi «la guida del mondo libero», è in una delle fasi tristi della sua storia. L’unica conseguenza positiva per il campo democratico da una serata così avvilente: poiché Trump ha spesso fatto allusioni pesanti alla presunta senilità di Biden, il 77enne ha sfoderato aggressività, è stato più energico delle aspettative. Ma nella gara dei decibel, della prepotenza, dell’interruzione aggressiva, Trump ha vinto e Biden forse ha sbagliato a tentare di competere sullo stesso terreno. Il duello è apparso talmente sguaiato, che la stessa commissione bipartisan incaricata di organizzarlo ha annunciato di dover rivedere le regole per i prossimi, se ci saranno.

I sondaggi assegnano una vittoria ai punti al candidato democratico, ma hanno scarso significato. Nel 2016 assegnavano tutti i match ai punti a Hillary Clinton. L’unica consolazione dopo uno spettacolo così deprimente è sapere che sposta pochi voti, ammesso che ne sposti. Forse non aveva alternative, ma Biden ha scelto di dimenticare il consiglio che diede quattro anni fa Michelle Obama: «Quando loro scendono in basso, dobbiamo volare alto» (traduzione elegante di un antico detto americano: «Non metterti a lottare con un maiale, perché finirete tutt’e due nel fango, ma lui ci trova gusto»).

È sconcertante che il presidente sia così poco presidenziale ma nessuno più si stupisce che Trump sia Trump. Di certo fa campagna come un outsider, in svantaggio e quindi costretto a usare le mine anti-uomo proibite dalle convenzioni. Sui contenuti politici della sfida c’è poco da dire: Biden ha denunciato la pessima gestione della pandemia da parte del governo, Trump lo ha accusato di voler strangolare l’economia. Si sono divisi secondo linee di demarcazione prevedibili sul cambiamento climatico e sul razzismo. Trump non ha fatto nulla per placare i timori sulla sua indisponibilità ad accettare una sconfitta. Ai suoi elettori ha raccomandato di «rimanere vigilanti sui brogli». Questo alimenta l’ansia su quel che accadrà dalla sera del 3 novembre in poi, tanto più se l’attesa per milioni di schede spedite per posta dovesse protrarsi molto. È lecito temere un’elezione contestata, con un presidente che disconosce milioni di voti, cerca di invalidarli con ricorsi legali a raffica, magari sperando di risalire fino alla Corte suprema; e col rischio che la contesa scaldi le piazze.

Sposterà dei voti cruciali la rivelazione sulle tasse di Trump? In undici degli ultimi diciotto anni non ne ha pagate. Nel 2016 e nel 2017, se l’è cavata con 750 dollari per l’anno intero. Lo scoop sulle tasse del presidente è del «New York Times». «Fake news!» accusa il presidente. Il dossier del quotidiano è dettagliato, ha fonti autorevoli, tra queste con ogni probabilità la magistratura e l’Internal Revenue Service (Irs, l’Agenzia federale delle Entrate), dove procede un’indagine fiscale il cui esito potrebbe essere rovinoso per le finanze di Trump. Il contenzioso può costargli 100 milioni. Trump per anni ha pagato tasse consistenti che si è poi fatto restituire integralmente con varie giustificazioni, e su quei maxi-rimborsi sono in corso accertamenti e contestazioni.

Ma saranno gli elettori a pronunciarsi prima che quella vertenza col fisco arrivi a conclusione. È l’impatto sul voto, la questione più immediata. Le carte del «New York Times» fanno luce su un mistero su cui i media si arrovellano dal 2016.

Durante la campagna 2016 i democratici e i media tentarono di inchiodare Trump, sottolineando come lui sia il primo candidato dai tempi di Richard Nixon a rifiutarsi di pubblicare le dichiarazioni dei redditi. Nel 2016 i sospetti puntavano in due direzioni: o Trump voleva nascondere di pagare poco o nulla al fisco; oppure di essere sull’orlo del fallimento. O infine una combinazione di tutt’e due. Le carte del «New York Times» sembrano avallare la terza ipotesi. Dietro i maxi-rimborsi richiesti e ottenuti dal fisco ci sarebbe una situazione debitoria pesante, al limite della sostenibilità: 420 milioni di debiti in scadenza.

Già quattro anni fa circolava l’idea che lui avesse lanciato la propria candidatura per salvarsi da una situazione finanziaria fragile, usando una passerella di visibilità per rilanciare il proprio marchio e magari creare un suo network televisivo. In gioco c’è un elemento chiave della sua credibilità: lui si è sempre presentato agli elettori come un brillante imprenditore, l’immagine non regge se è sommerso dai debiti e incassa rimborsi d’imposte fino ad azzerare ogni tributo. Perché credere che sarà capace di guarire l’America dalla recessione? L’unico terreno sul quale ancora riscuote una leggera maggioranza di consensi è il governo dell’economia. Il partito democratico ha realizzato uno spot televisivo in cui paragona l’assegno da 750 dollari – la tassa annua pagata dal presidente – al carico fiscale che grava sull’americano medio, operaio o middle class.

Alla gara per la Casa Bianca ora se ne aggiunge un’altra: la corsa al cronometro per nominare la nuova giudice costituzionale, in una Corte suprema che potrebbe a sua volta scegliere il futuro presidente. Donald Trump ha puntato su Amy Coney Barrett: 48 anni, cattolica conservatrice del profondo Sud (Louisiana), sette figli, telegenica e brillante. La maggioranza repubblicana al Senato deve riuscire in un exploit, ratificare la nomina del presidente in tempi record: potrebbe cominciare le audizioni dopo il 10 ottobre. Se i repubblicani fanno quadrato attorno a lei, hanno una maggioranza 53 a 47 che garantisce la nomina. Se la Barrett occupa il seggio rimasto vacante dopo la morte della decana Ruth Bader Ginsburg, femminista e molto progressista, il massimo tribunale americano avrà una maggioranza ancor più spostata a destra: sei giudici repubblicani contro tre democratici.

È uno squilibrio che potrà rivelarsi determinante per intervenire su temi importanti come la politica dell’immigrazione, la riforma sanitaria, o perfino rimettere in discussione l’aborto. Ancora prima, questa Corte suprema potrebbe essere chiamata a dirimere l’elezione stessa del presidente. Una guerriglia di ricorsi sui conteggi delle schede, dai tribunali locali potrebbe risalire fino alla magistratura costituzionale. È proprio la nuova nomina quella che può «blindare» una superiorità insormontabile della destra. La competenza della Barrett viene riconosciuta dagli avversari. Però il suo orientamento ideologico è chiaro. Appena laureata si formò come assistente di Antonin Scalia, il giudice costituzionale ultra-conservatore scomparso nel 2016. Lei è anti-abortista, difende il diritto alle armi, ha preso posizione in favore di alcuni provvedimenti anti-immigrazione di Trump.

Prima ancora di mettere sotto esame la Barrett, il fuoco di sbarramento dei democratici solleva una questione di principio: gli elettori stanno per decidere chi sarà presidente degli Stati Uniti, bisogna aspettare il loro verdetto, e lasciare che sia il nuovo capo dell’esecutivo a esercitare una prerogativa così delicata come la nomina alla Corte. Fu con questo argomento, ricorda la sinistra, che nel 2016 i repubblicani bloccarono una nomina di Barack Obama quando mancavano ben nove mesi al voto.

La destra ribalta il suo precedente del 2016 con la forza dei voti: chi ha la maggioranza prevale e riscrive le regole. I due campi devono valutare l’impatto che questo scontro sulla Corte avrà sugli elettori. L’elettorato repubblicano può compattarsi; la base religiosa – cattolici conservatori e protestanti evangelici – ha sempre assegnato un’importanza enorme alle nomine di giudici. Questo spiega perché perfino i repubblicani più ostili a Trump – come il senatore Mitt Romney che votò in favore del suo impeachment – si stanno allineando al «colpo di mano».

La sinistra spera che le donne si mobilitino per il diritto all’interruzione di gravidanza. Biden finora tiene un profilo cauto, forse per non rompere con il mondo cattolico a cui è legato. L’ex vicepresidente di Barack Obama ha escluso gli scenari più conflittuali: per esempio la minaccia di alterare la composizione della Corte in caso di vittoria alle legislative. «Pack the Court», imbottire il tribunale di nuove nomine allargando il numero di giudici, fu la soluzione estrema tentata da Franklin Roosevelt di fronte a una Corte conservatrice che gli bocciava le riforme del New Deal. Però quell’assalto fu sventato dal Congresso. Tutto dipende dai rapporti di forze al Congresso dopo il 3 novembre, e lo scontro sulle istituzioni fa salire alle stelle la posta in gioco di quel voto.