C’è chi parla di caos, chi descrive una «rissa in atto». La campagna nomine del neo-eletto Donald Trump non è iniziata in modo tranquillo. Ma c’è mai stato qualcosa di tranquillo, ordinato e prevedibile, dall’inizio della sua ascesa politica? Trump paga il fatto di essere andato all’arrembaggio senza una vera organizzazione alle spalle: il suo staff, pieno di familiari, era ed è un apparato minuscolo rispetto alla macchina del partito democratico che sorreggeva Hillary Clinton. Ma quella macchina da guerra si è rivelata men che formidabile. E adesso è l’Armata Brancaleone di Trump a dover riempire degli organigrammi giganteschi.

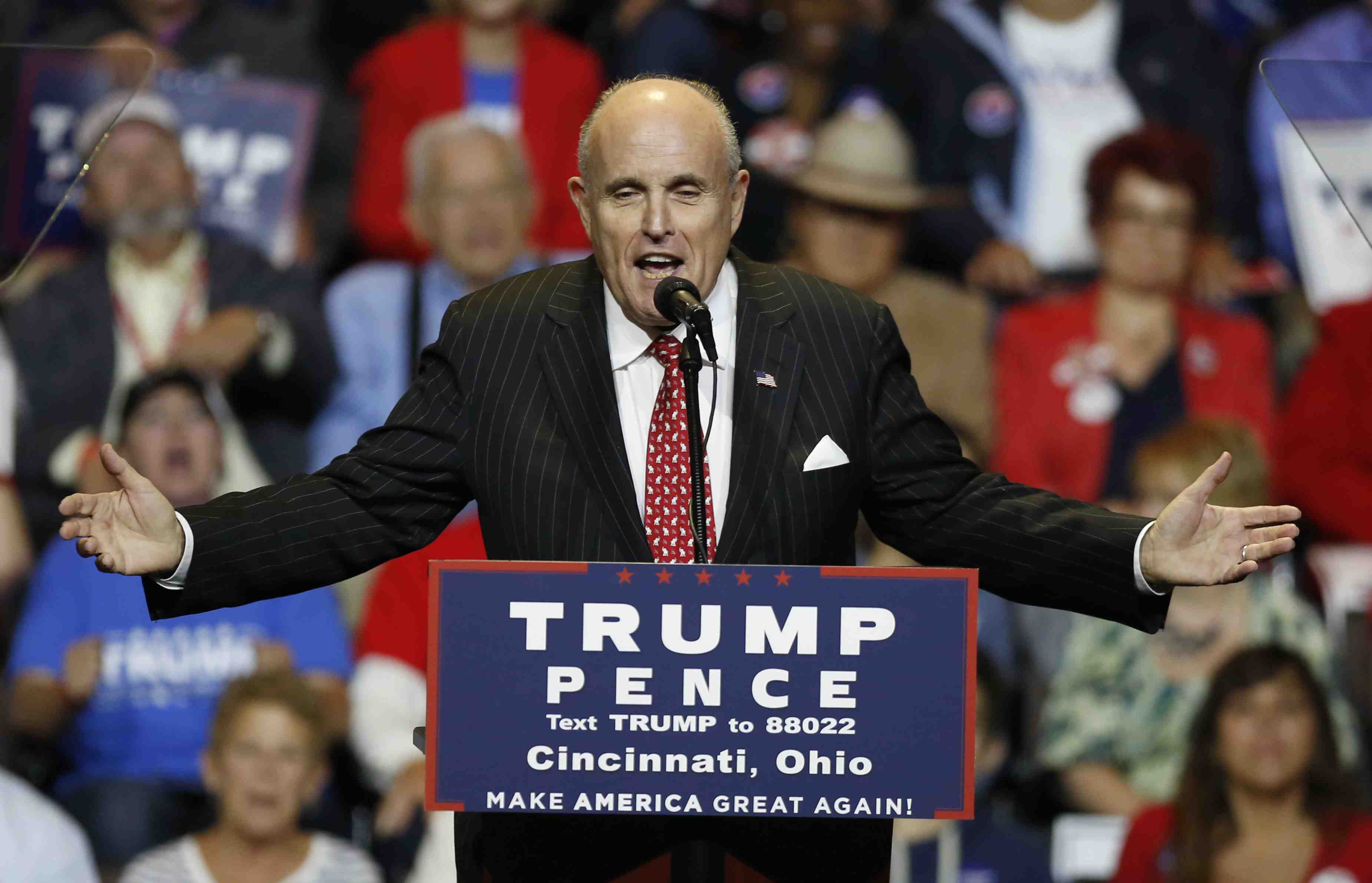

L’Amministrazione uscente va sostituita con circa 1000 nomine quasi immediate: non solo i segretari (ministri) dell’esecutivo, ma altri posti di comando in vari settori del governo o agenzie federali collegate. Più a medio-lungo termine lo spoil-system richiede che siano riempite addirittura 4000 caselle. Inauguration Day è il 20 gennaio, per allora almeno lo «scheletro», l’impalcatura portante delle nomine, dovrà essere in piedi. La fretta, insieme con lo stile Trump, sono probabilmente una delle cause del caos attuale. Voci insistenti dalla Trump Tower narrano di uno scontro per la poltrona di segretario di Stato fra Rudolph Giuliani, l’ex sindaco di New York, e John Bolton che fu ambasciatore all’Onu sotto George Bush ed un noto neoconservatore favorevole all’invasione dell’Iraq.

Nei regolamenti di conti interni ci sono già le prime vittime: è stato declassato Chris Christie, il governatore del New Jersey travolto dagli scandali, che ha dovuto cedere il suo ruolo di capo del «transition team» al vicepresidente Mike Pence. Tra le ultime dimissioni figurano due consiglieri per la sicurezza nazionale, Mike Rogers e Matthew Freedman. Fa scalpore soprattutto il siluramento di Rogers: deputato, presidente della commissione sui servizi segreti alla Camera, era considerato il maggiore esperto di intelligence nell’entourage di Trump. Questi uomini del clan di Christie sarebbero le vittime di un regolamento di conti voluto da Jared Kushner, potentissimo genero di Trump, marito di Ivanka, finanziere ebreo che con Christie ha un’antica ruggine: il governatore del New Jersey quando era procuratore schiaffò in carcere il padre di Kushner. Salgono invece le quotazioni del senatore Jeff Sessions e del generale Mike Flynn. Il primo potrebbe essere segretario alla Giustizia, il secondo prendere la Difesa o il ruolo perfino più influente di National Security advisor.

Trump ha dimostrato di poter stupire a getto continuo, anche decidendo nomine che lanciano segnali contraddittori, come ha fatto scegliendo simultaneamente un notabile di partito come capo staff (Reince Priebus, presidente dei repubblicani) e un agitatore di estrema destra (Stephen Bannon) come consigliere personale alla Casa Bianca. Ma il caos nelle nomine può creare problemi seri. La transizione, il passaggio delle consegne da un’Amministrazione all’altra, è un processo formalizzato, che prevede una serie di atti legali.

È interessante il «caso Giuliani». È stato il rottweiler della campagna elettorale, sempre pronto ad azzannare l’avversario. Ora l’ex sindaco di New York potrebbe essere ricompensato da Donald Trump con la nomina più ambita: proprio quella poltrona di segretario di Stato che fu l’ultimo incarico di Hillary Clinton. E dopotutto, Giuliani si vanta di essere «l’unico politico che ha dovuto fronteggiare direttamente l’attacco terroristico più grave della storia», l’11 settembre 2001. Se dovesse finire nelle sue mani il Dipartimento di Stato, più che fare diplomazia dovrebbe riconvertirsi in una macchina da guerra contro l’islamismo radicale, secondo Giuliani. Anche se sa poco di politica estera, l’ex sindaco di origini italiane è stato in molti campi un precursore e un ispiratore del trumpismo.

Cominciò la sua carriera come magistrato, procuratore federale, con importanti processi anti-mafia e anti-corruzione negli anni 80. Poi si lanciò in politica come candidato sindaco nel 1990, e fu una campagna tutta all’insegna dello slogan Law and Order, proprio il motto «legge e ordine» che Trump ha usato generosamente nei suoi comizi. I due si conobbero allora, sindaco e palazzinaro si frequentavano regolarmente, negli anni d’oro in cui Giuliani fu lo sceriffo della «tolleranza zero», fece di New York una città sicura, sia pure al prezzo di carcerazioni in massa e discriminazioni razziali. È rimasta nella memoria una campagna elettorale alla Trump ante-litteram, quando nel 1993 il candidato Giuliani spaccò in due i newyorchesi e ad eleggerlo sindaco fu un plebiscito di bianchi. Ma nella memoria gli anni da sindaco rimangono al suo attivo, per il crollo della criminalità che poi proseguì sotto Michael Bloomberg e Bill de Blasio. Poi ci fu l’11 settembre, quando ormai Giuliani era quasi sindaco uscente e gli stava per subentrare Bloomberg, ma quella tragedia fece di Rudy «il sindaco d’America» per la solidarietà corale con cui la nazione si strinse attorno a quel primo cittadino.

Non gli andò bene quando lui cercò di capitalizzare quell’immagine per un altro salto di carriera. Anno 2008, Giuliani si candidò per la nomination repubblicana ma la sua campagna fu breve, funestata da gaffes a ripetizione, e vinse John McCain (poi sconfitto a sua volta da Barack Obama). Da allora lui si dedicò a fare quattrini come consulente internazionale sui temi della sicurezza anti-terrorismo: ha ricevuto compensi da governi non proprio amici dell’America come l’Iran e il Venezuela. Ma sul conflitto d’interessi l’Amministrazione Trump sembra nascere già all’insegna del lassismo più totale. Non così finché eravamo in campagna elettorale: Giuliani era un fustigatore implacabile dei «crimini di Hillary», rincarava la dose sul suo capo e garantiva che la candidata sarebbe finita dietro le sbarre.

Giuliani il camaleonte, a 72 anni ne ha fatta di strada da quando piaceva perfino a un po’ di progressisti che gli erano grati per aver ripulito le strade di Manhattan. Ma in fondo la metamorfosi di Rudy è parallela a quella di The Donald. Tutti e due partirono come dei newyorchesi standard, con posizioni liberal sui diritti dei gay, le restrizioni alle vendite di armi, perfino l’immigrazione. Poi hanno fiutato il vento e si sono rilanciati nell’era del Tea Party, del populismo, dell’insurrezione anti-establishment.

Con Giuliani i debiti di riconoscenza di Trump forse sono ancora più numerosi di quanto possiamo sospettare. Per esempio, il capo (repubblicano) dell’Fbi, quel James Comey che ha lanciato una bomba anti-Hillary una settimana prima del voto, era stato un collaboratore agli ordini di Giuliani nella magistratura. E lo stesso Rudy nell’ultimo capitolo dell’email-gate si era vantato di avere delle gole profonde, dei suoi informatori, all’interno dell’Fbi. Del resto negli archivi di Giuliani il procuratore federale, quando si occupava di mafia e corruzione nella Grande Mela, dovevano essercene di faldoni sui palazzinari alla Trump, in parte pubblici e in parte no. Infine Giuliani è stato di una fedeltà esemplare, quasi servile. Fu l’unico a difendere subito nei talkshow l’elusione fiscale e le molestie sessuali del suo capo. Di recente, sul conflitto d’interessi, ha detto questa: «Trump non dovrebbe lasciare i suoi figli disoccupati».

Il primo «contropotere» con cui si scontra Donald Trump è la Federal Reserve. Janet Yellen, presidente della banca centrale, economista di provata fede democratica nominata da Barack Obama, lancia un altolà al presidente-eletto. Nella sua prima uscita post-elezioni la banchiera centrale più potente del mondo ha segnalato la sua ferma opposizione su una delle promesse di Trump: lo smantellamento della legge Dodd-Frank varata nel 2010 su richiesta di Obama da un Congresso allora a maggioranza democratica. Con quella legge, che traeva le lezioni dal crac sistemico del 2008, sono stati posti dei limiti alla speculazione finanziaria e ai rischi che le banche possono assumere. Sono stati anche rafforzati i poteri di vigilanza con la creazione di una nuova authority ad hoc, l’agenzia per la protezione del risparmiatore che sorveglia la qualità e l’affidabilità dei prodotti finanziari. «Non vorrei – ha detto la Yellen – che l’orologio tornasse indietro, non vorrei vedere la fine di tutti i miglioramenti che abbiamo introdotto». La presidente della Fed ha messo il dito su una contraddizione del presidente eletto.

Da una parte Trump è l’erede del Tea Party, il movimento di destra che nacque nel 2009 per protestare contro i salvataggi dei banchieri di Wall Street. E a portare Trump alla Casa Bianca sono stati i voti decisivi degli operai del Michigan, del Wisconsin e della Pennsylvania. Al tempo stesso però in campagna elettorale Trump fece propria la tesi della lobby di Wall Street, che ha sempre accusato la legge Dodd-Frank di imporre un dannoso fardello alle banche. Trump deve scegliere se stare con l’operaio del Midwest o con i banchieri di Wall Street. A giudicare dai lobbisti di cui si sta circondando, a cominciare dal suo genero Jared Kushner, gli interessi di Wall Street non saranno trascurati. La Yellen con la sua presa di posizione ha fatto sì che la scelta di Trump su questo tema non passerà certo inosservata: se mantiene fede alla promessa di eliminare la Dodd-Frank, oltrepassando le obiezioni della banca centrale, la sua immagine di paladino della «middle class» ne uscirà intaccata.

Un’altra cattiva notizia la Yellen gliel’ha data su se stessa: non ha l’intenzione di farsi da parte. Concluderà il suo mandato fino alla scadenza naturale, 31 gennaio 2018.

Dunque per un anno intero della sua presidenza Trump dovrà vedersela con questa banchiera centrale che lui stesso aveva accusato di essere «fortemente politicizzata» nelle sue decisioni.