Mentre gli occhi del mondo sono puntati sulla Russia e sulla guerra in Ucraina, intraprendiamo un viaggio nel tempo alla scoperta delle relazioni tra le due superpotenze che si contendono il primato a livello internazionale: Stati Uniti (che settimana scorsa hanno chiuso il mercato a gas, greggio e carbone russo) e Cina (la quale ha dichiarato che la sua amicizia con Mosca rimane «solida come la roccia»).

Chi l’avrebbe mai detto che perdendo l’autobus si può innescare un meccanismo capace di cambiare la storia? È quello che un giorno di primavera del 1971 capitò a Glenn Cowan, un asso della squadra americana di ping pong impegnata a Nagoya, Giappone, nel campionato mondiale. Quando Cowan uscì dalla palestra dove aveva completato l’allenamento era in leggero ritardo e l’autobus della sua squadra si era allontanato senza di lui. Ma c’era nei pressi quello cinese e decise di prendervi posto. Un americano su un autobus cinese! Erano i tempi in cui a Pechino e dintorni furoreggiava il mito della lotta di classe contro l’imperialismo yankee, i rapporti fra gli Stati Uniti e la Cina si erano bloccati nel 1949, con l’avvento dei comunisti al potere e l’arroccamento a Taiwan di Chiang Kai-shek e del suo Kuomintang.

C’era sull’autobus un’atmosfera di grande imbarazzo, gli atleti cinesi evitavano perfino di guardare in faccia il passeggero inatteso. Ma Zhuang Ze-dong, un campione popolarissimo in patria, poteva permettersi di rompere il ghiaccio. Dopo avere esitato a lungo chiamò l’interprete, sedette accanto a Cowan, gli strinse la mano, cominciò a chiacchierare con lui e gli regalò una sciarpa di seta. Gli disse che i rapporti fra i loro Paesi non erano amichevoli, ma i due popoli erano amici. Quando l’autobus arrivò a destinazione c’era in attesa una folla di giornalisti e fotoreporter. Il giorno dopo i giornali cinesi e internazionali pubblicarono l’immagine di Zhuang e Cowan che si sorridevano. Il 6 aprile la squadra americana ricevette a Nagoya da quella cinese l’invito a visitare la Repubblica popolare. Nessun dubbio, dietro questi sviluppi c’era il governo di Pechino: stava nascendo quella che passerà alla storia come Diplomazia del ping pong.

In quei primi anni Settanta del Novecento lo sfondo geopolitico era tale da incoraggiare un riavvicinamento fra Stati Uniti e Repubblica popolare. Da una parte la Cina desiderava uscire dall’isolamento in cui l’avevano cacciata gli sviluppi della rivoluzione culturale, e guadagnare qualche punto nella disputa non solo ideologica con Mosca, dall’altra gli Usa, a loro volta impopolari in Asia e altrove a causa della guerra in Vietnam, intendevano aprirsi all’immenso paese e al tempo stesso avviare una politica di contenimento dell’Unione Sovietica nell’area del Pacifico. Ma c’era un ostacolo apparentemente insormontabile, Taiwan, formalmente la sola legittima rappresentante del popolo cinese, non a caso titolare di un seggio alle Nazioni Unite e nello stesso Consiglio di sicurezza come membro permanente con diritto di veto.

Per negoziare un’intesa in simili circostanze ci volevano una buona dose di pragmatismo e diplomatici d’eccezione. Come Henry Kissinger, consigliere per la sicurezza nazionale che presto sarà segretario di Stato, e Chou En-lai, primo ministro cinese. Il presidente Richard Nixon aveva più volte ribadito che Washington non avrebbe mai abbandonato Taiwan, mentre i cinesi non perdevano occasione per affermare che quello era un loro problema interno. Eppure la difficile trattativa prese il via. Kissinger fece due viaggi in Estremo Oriente cercando invano di promuovere la visione delle «due Cine» coesistenti alle Nazioni Unite, inaccettabile per la Repubblica popolare. Ad alleggerire la tensione fu il voto con cui nell’ottobre del 1971 l’assemblea generale dell’Onu espulse Taiwan assegnando a Pechino il seggio nel Consiglio di sicurezza.

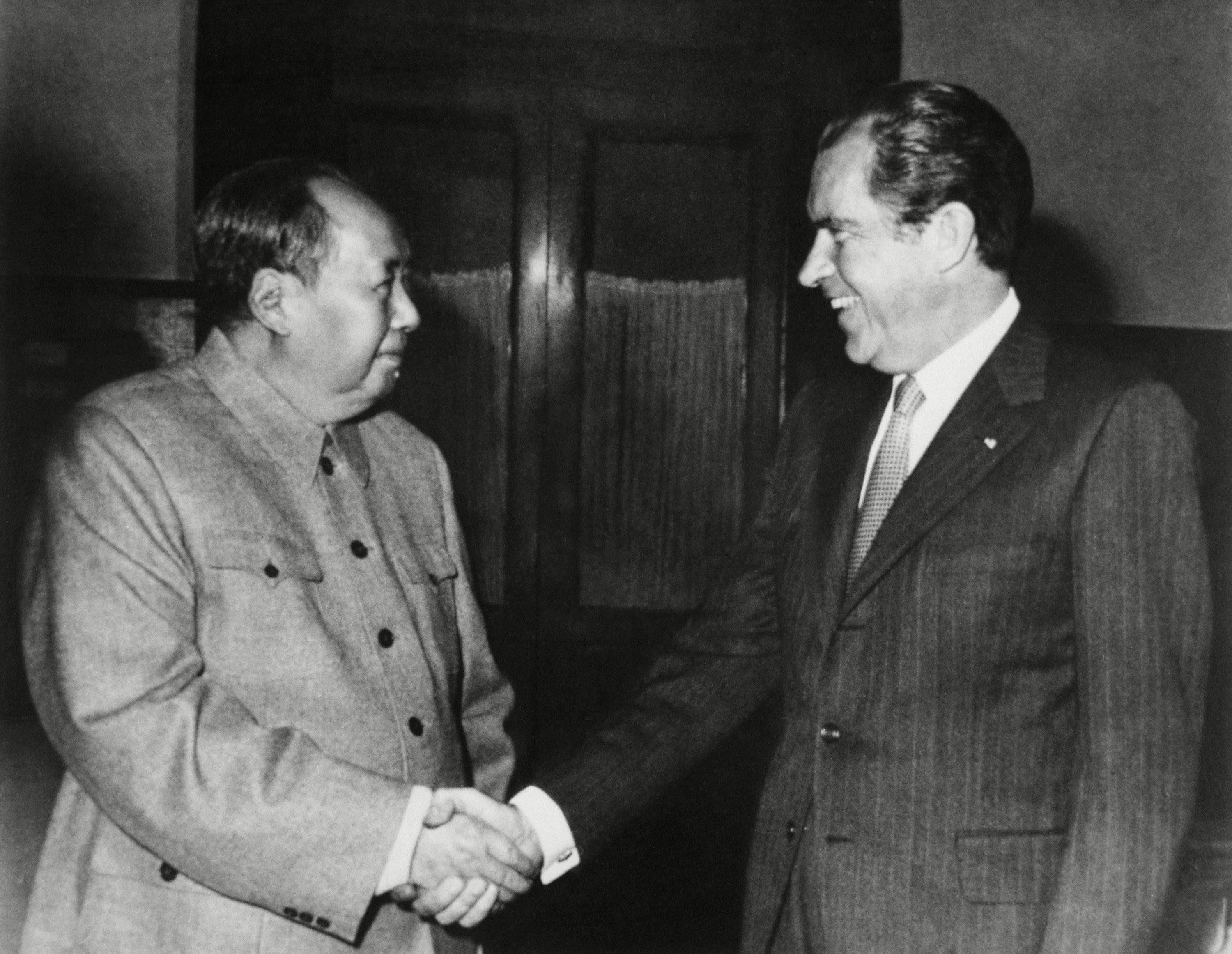

Ovviamente Chou si dichiarò non ancora soddisfatto, chiedendo il ritiro delle truppe americane e l’annessione dell’isola. Ricorrendo a quella che chiamava «ambiguità costruttiva», Kissinger cercò di spostare l’attenzione dal tema scottante di Taiwan e parlò di un possibile ritiro parziale, da completarsi una volta conclusa la guerra vietnamita. Poi fu programmata una visita nella Repubblica popolare del presidente Nixon, che dal 21 al 28 febbraio 1972 coronò la storica apertura fra le due potenze. Nixon visitò diverse città cinesi, incontrò a Pechino Mao e Chou, e finalmente con quest’ultimo pose la sua firma in calce al «comunicato di Shanghai», frutto del riavvicinamento scaturito dalla diplomazia del ping pong. Quel documento, il primo testo concordato fra cinesi e americani dal 1949, preannunciava la ripresa delle relazioni mentre elencava gli elementi di disaccordo.

Un passaggio del comunicato ne rivela l’impostazione fondamentalmente anti-sovietica: là dove le parti dichiarano che nessun Paese deve cercare supremazia nell’area asiatico-pacifica e s’impegnano a opporsi ai tentativi di «qualsiasi altra potenza» volti a dominare la regione. In questo modo la Cina e gli Stati Uniti riconoscevano reciprocamente il loro ruolo nel Pacifico. Al tempo stesso Pechino insisteva sulle sue posizioni: il rispetto della sovranità di Laos, Cambogia e Vietnam, il sostegno alla Corea del Nord, la denuncia del «crescente militarismo giapponese». Quanto agli Stati Uniti, esprimevano genericamente il loro appoggio all’indipendenza dei Paesi dell’Asia sudorientale ma anche il sostegno alla Corea del Sud, mentre si impegnavano nuovamente a ridimensionare la presenza militare a Taiwan.

Le vicende legate al caso Watergate e all’uscita di scena di Nixon rallenteranno il cammino della normalizzazione Cina-Usa. Bisognerà attendere il 1979 e la presidenza di Jimmy Carter per arrivare alla ripresa delle relazioni diplomatiche. Un acrobatico esercizio dialettico aveva dunque raggiunto l’obiettivo di far uscire la Cina continentale dall’isolamento senza sacrificare Taiwan, le cui prospettive di stabilità erano in qualche modo migliorate dopo il riconoscimento cinese della presenza americana nell’area. Tuttavia la piccola Cina nazionalista resterà uno dei grandi temi conflittuali sul tappeto: Pechino continuerà a rivendicarla, gli Stati Uniti a dichiararla intoccabile.

Ogni volta che le relazioni fra le due potenze attraversano fasi critiche il destino di Taiwan irrompe nell’attualità, la Repubblica popolare cinese manda i suoi cacciabombardieri in missione intimidatoria a sorvolare il territorio conteso, gli Stati Uniti ribadiscono che l’ilha formosa, come la chiamarono i portoghesi, è sotto la loro protezione. La Diplomazia del ping pong ha appianato alcune divergenze e ha permesso lo scambio di ambasciatori fra Washington e Pechino ma il dualismo cinese, retaggio della guerra civile che insanguinò per un quarto di secolo il grande Paese asiatico, è purtroppo rimasto una mina vagante.