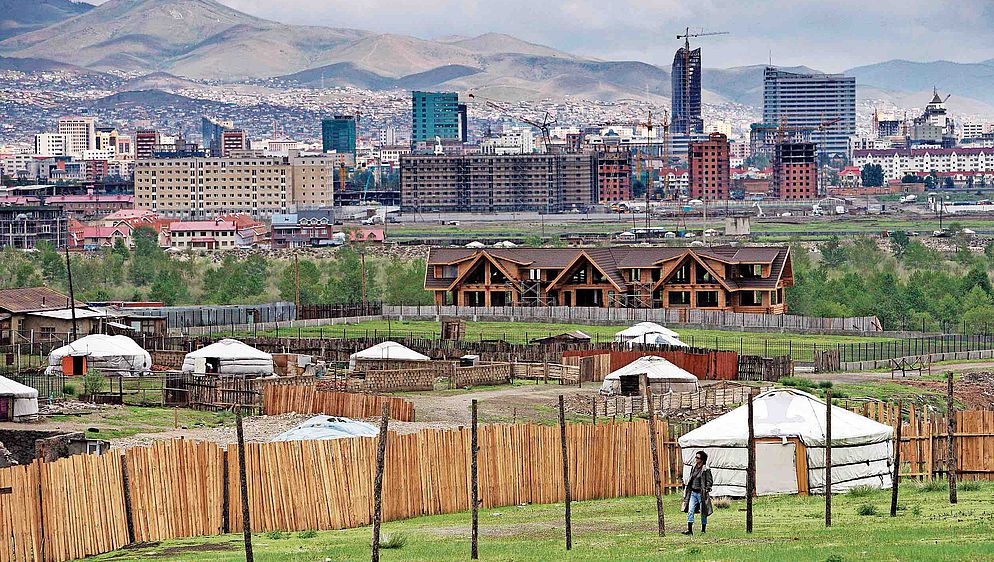

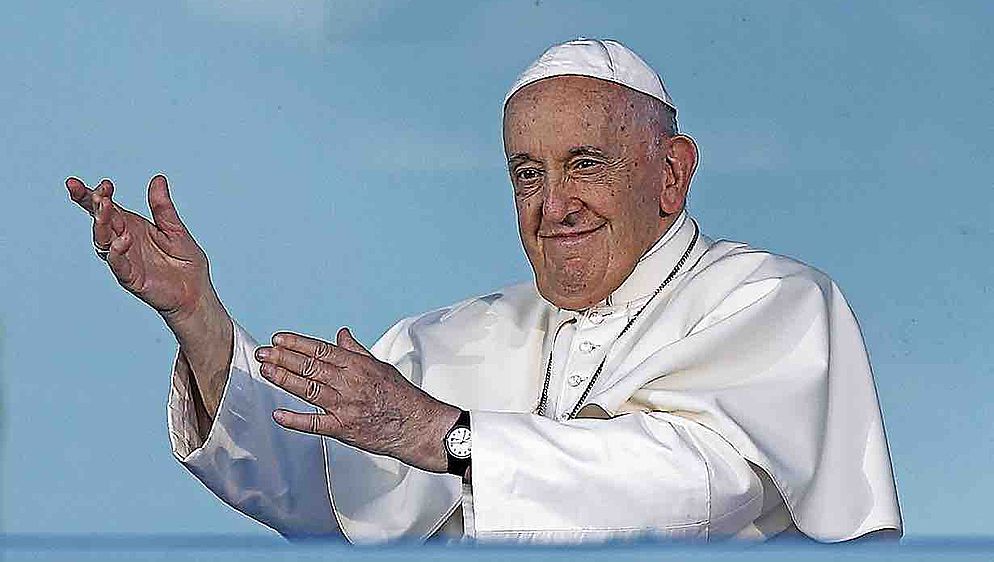

I viaggi di papa Francesco sono spesso un’occasione per aprire una finestra su aree del mondo a torto dimenticate. Ed è un discorso che vale in maniera particolare per la Mongolia, il Paese incastonato tra la Russia e la Cina dove il pontefice sta per recarsi in una visita apostolica inconsueta anche per gli standard a cui ci ha ormai abituato il papa argentino. Dal 31 agosto al 4 settembre Francesco farà infatti tappa nella terra di Gengis Khan, dove i cattolici sono appena 1500. Ci saranno praticamente tutti alla messa che il pontefice celebrerà alla Steppe Arena, lo stadio dell’hockey di Ulan Bator, in un momento che sarà un simbolo potente per una Chiesa rinata appena trent’anni fa nelle ger (o yurta), le tende mongole, alla periferia dell’impero sovietico. Anche andando al di là dell’aspetto religioso, però, la visita del pontefice in Mongolia sarà l’occasione per osservare da vicino un Paese che – pur contando solo 3,5 milioni di abitanti dispersi su un territorio che è cinque volte più grande dell’Italia – sta assumendo un’importanza notevole da un punto di vista geopolitico.

Per arrivarci, intanto, con ogni probabilità papa Francesco tornerà a sorvolare la Repubblica popolare cinese proprio nello Xinjiang, la tormentata regione dove Pechino è accusata di gravi violazioni dei diritti umani ai danni degli uiguri, la popolazione musulmana che vive nella più Occidentale delle province cinesi. Ma Ulan Bator, oggi, è soprattutto un osservatorio interessante sulle ripercussioni asiatiche innescate dalla guerra in Ucraina, che dura ormai da un anno e mezzo.

Proprio per la sua collocazione geografica e il legame storico con Mosca, la Mongolia è uno dei Paesi che hanno dovuto subire i contraccolpi più duri. Dopo la pandemia – che già aveva fermato i flussi turistici – la pur neutrale Ulan Bator ha dovuto comunque subire le conseguenze delle sanzioni imposte alla Russia di Putin. Le sono venuti a mancare, dunque, gli introiti che arrivavano dalle rotte aeree che collegano l’Europa all’Asia, che ora passano molto più a sud per evitare i cieli russi. Ma, soprattutto, sono diventate più difficili le importazioni delle materie prime da Mosca, prime tra tutti i carburanti che in un Paese dove d’inverno si raggiungono facilmente i meno 20 gradi sono una necessità vitale.

Tutto questo ha portato all’esplosione del malcontento: nel mese di dicembre, dopo che è venuto a galla uno scandalo che ha coinvolto alti funzionari di un’azienda di Stato che incassavano enormi mazzette sul carbone venduto alla Cina, vi sono state manifestazioni di piazza a Ulan Bator. Il Governo del primo ministro Luvsannamsrai Oyun-Erdene è riuscito a contenere le proteste; ma in un Paese dove l’età media è intorno ai 30 anni e le prospettive per i giovani restano scarse, l’insoddisfazione cova lo stesso sotto la cenere.

Anche per questo il Governo mongolo oggi sta puntando sempre di più sull’unica carta che ha funzionato in questi anni: il settore minerario. Negli ultimi 25 anni, infatti, sono stati i proventi di risorse come il carbone, il ferro, il rame e l’oro – presenti in abbondanza nel sottosuolo mongolo e vendute soprattutto ai cinesi – a permettere a Ulan Bator di triplicare il proprio Prodotto interno lordo (Pil). Adesso la nuova frontiera sono le terre rare, i ricercatissimi 17 elementi essenziali per lo sviluppo dell’auto elettrica e di tante altre tecnologie d’avanguardia. Materie prime che stanno aprendo scenari inediti anche per Ulan Bator. Sulle terre rare, infatti, fino ad ora a livello globale Pechino ha potuto contare su un monopolio di fatto, controllando la quasi totalità delle esportazioni di questi preziosi materiali anche in Occidente. Le tensioni geopolitiche tra Stati Uniti e Cina e la volontà di Washington di smarcarsi da Pechino nelle «catene di approvvigionamento», però, ora stanno portando alla ribalta le possibili alternative. Compresi gli importanti giacimenti di terre rare della Mongolia, stimati dall’Ufficio geologico nazionale in ben 3,1 milioni di tonnellate di minerali.

Forte di questo patrimonio, il premier Oyun-Erdene sta provando ad allargare gli orizzonti, guardando anche oltre i due ingombranti vicini. In febbraio si è recato a Seul dove ha firmato con il Governo della Corea del Sud un accordo per ampliare la cooperazione per l’esplorazione, l’estrazione e la vendita di queste risorse. All’inizio di questo mese, poi, è volato a Washington dove – incontrando la vice-presidente Kamala Harris – ha annunciato l’estensione alla Mongolia dell’accordo sull’aviazione civile Open Sky, che dovrebbe portare entro il secondo trimestre del 2024 all’istituzione di voli diretti con gli Stati Uniti. Una premessa indispensabile per il potenziamento delle relazioni commerciali attraverso voli cargo, in un Paese privo di sbocchi sul mare.

La vendita delle terre rare a Washington e ai suoi alleati può rappresentare davvero un’alternativa a Russia e Cina per Ulan Bator? La strada appare complessa. Intanto perché trasformare dei giacimenti in minerali pronti per essere esportati richiede investimenti e conoscenze su cui l’Occidente ha accumulato forti ritardi nei confronti della Cina. Ma anche ammesso che questo gap possa essere colmato in fretta, resta il problema delle infrastrutture per i trasporti necessarie per movimentare le merci, sul cui sviluppo oggi Ulan Bator è legata a filo doppio con Pechino. Ed è impensabile che su un crinale oggi strategico la Cina vada contro i propri interessi.

La Mongolia avrebbe tutto da guadagnare, quindi, da un allentamento della tensione tra Cina e Stati Uniti. Anche per poter contare sull’aiuto di entrambi per affrontare l’altro suo più grave problema: la desertificazione, che proprio la corsa allo sfruttamento delle risorse minerarie sta accentuando. Secondo gli ultimi dati dell’agenzia ambientale locale, oltre il 76% del territorio mongolo è colpito dal fenomeno, con livelli di desertificazione acuta in oltre il 20% dei terreni. A rischio oggi vi sono circa il 90% delle aree dedicate alle attività agricole e pastorali, settori importanti anche dal punto di vista culturale per la Mongolia. Il Governo di Ulan Bator sta cercando di frenare la desertificazione con un massiccio piano di forestazione: per il 2023 ha promesso la piantumazione di 40 milioni di nuovi alberi. Ma la sfida vera è conciliare questo sforzo con un’economia in cui da solo il settore minerario costituisce l’80% dell’export del Paese. È una terra in cui si concentrano tante delle sfide del mondo di domani, dunque, la Mongolia di oggi. Otto secoli dopo l’impero di Gengis Khan.