Il clima sta impazzendo. In Germania si sono registrate piogge torrenziali e inondazioni senza precedenti, in Canada la colonnina del mercurio ha sfiorato i 50 °C, in Italia e Grecia i prolungati periodi di canicola e siccità hanno provocato incendi devastanti. Non c’è regione al mondo che non sia toccata da eventi climatici estremi. È un’evoluzione che non sorprende gli esperti. All’inizio di agosto, a Ginevra è stato presentato l’ultimo rapporto del Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (IPCC) delle Nazioni Unite. Per tre anni, più di 230 scienziati di 66 Paesi hanno valutato, discusso e infine riassunto i principali studi sul cambiamento climatico. Grazie a nuovi modelli climatici, le ricercatrici e i ricercatori possono prevedere con grande precisione le conseguenze della crisi climatica. E così le probabilità che gli scenari descritti nel rapporto si avverino sono molto grandi. Per esempio, gli autori indicano che l’aumento della temperatura, causato dalle emissioni di gas a effetto serra, provocherà in futuro ondate di calore, periodi di siccità e piogge torrenziali a intervalli sempre più ravvicinati. Un’ondata di calore che in passato si verificava ogni mezzo secolo, oggi si presenta ogni dieci anni. Con un aumento della temperatura di 2 °C rispetto al periodo preindustriale, le canicole saranno quattordici volte più frequenti, cioè si ripeteranno ogni 3-4 anni. Per i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo ciò significherà un aumento dei periodi di siccità, soprattutto in estate. E visto che le misure adottate finora dai governi sono insufficienti per ridurre le emissioni di CO2, questo spauracchio rischia davvero di diventare reale.

In Svizzera, la temperatura media è aumentata di quasi 2 °C dall’era preindustriale, circa il doppio rispetto alla media mondiale. Le conseguenze sono evidenti: dal 1850 il volume dei ghiacciai si è ridotto di circa il 60 per cento, i cinque anni più caldi dal 1864, data dell’inizio delle misurazioni, si sono verificati dopo il 2010.

Dato che la comunità internazionale non ha ancora rispettato gli impegni presi in occasione della Conferenza sul clima di Parigi, i Paesi sono chiamati ora a moltiplicare i loro sforzi per aumentare la capacità di adattamento e scongiurare il peggio. Infatti, le conseguenze dei cambiamenti climatici non potranno più essere evitate, ma soltanto limitate. Ed è proprio quanto sta cercando di fare la Svizzera con la sua politica climatica. Da una parte vuole ridurre le emissioni provocate dai combustibili fossili – del 50 per cento entro il 2030, azzerarle entro il 2050 – e dall’altra migliorare la resilienza climatica. L’anno scorso, il governo ha presentato il secondo piano d’azione per il periodo 2020-2025 che contiene 75 misure a livello federale con cui intende prevenire e contrastare i principali effetti e rischi dei cambiamenti climatici, sfruttarne le opportunità e aumentare la capacità di adattamento di società, economia ed ambiente. Il documento è stato redatto, tra l’altro, sulla base degli scenari elaborati da MeteoSvizzera e dal Politecnico federale di Zurigo attraverso i quali viene illustrato come il clima potrebbe cambiare nelle varie regioni della Svizzera fino al 2050 e oltre.

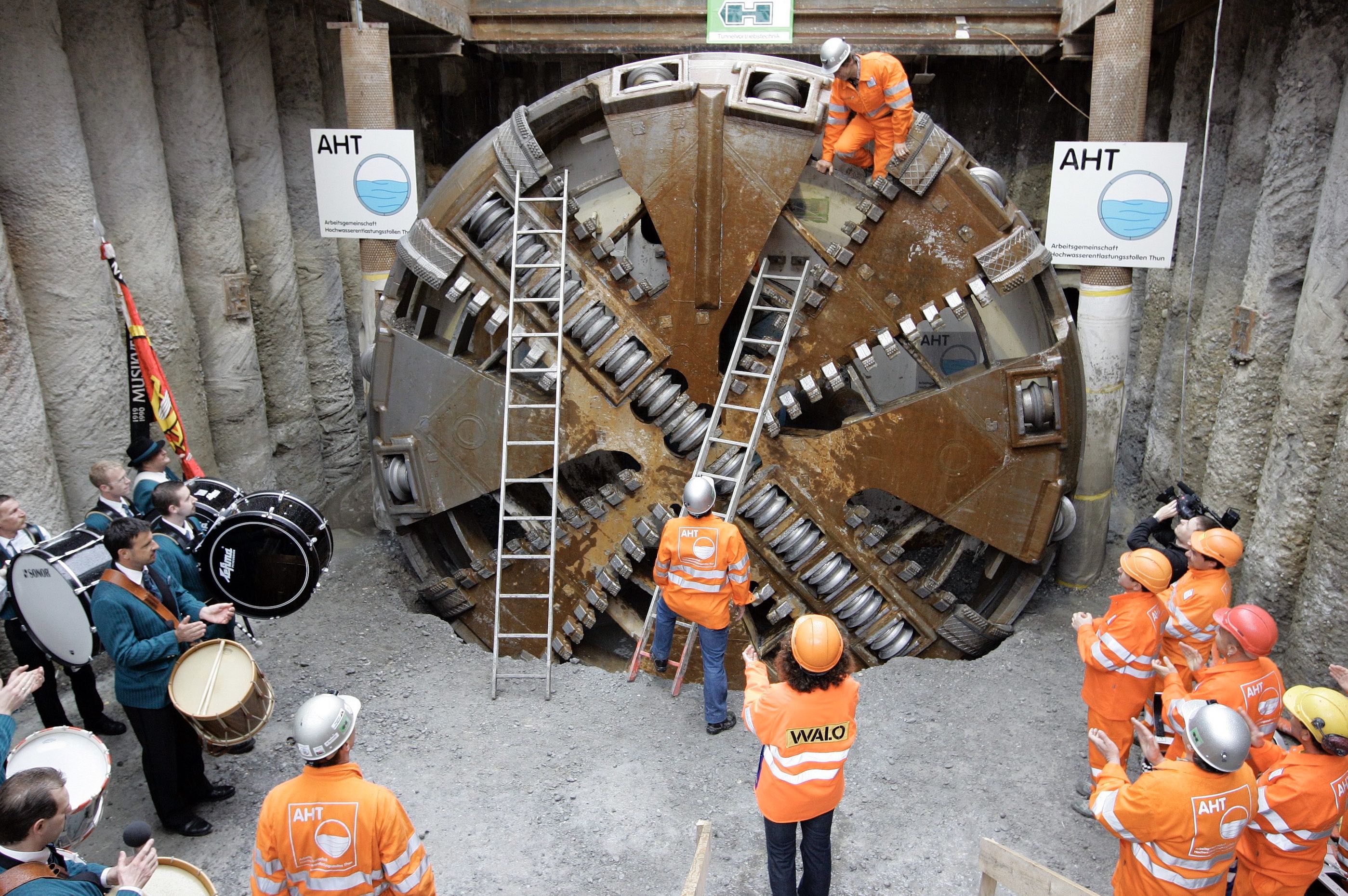

Si prevedono, ad esempio, estati più secche a causa della diminuzione delle precipitazioni, ondate di caldo più frequenti, lunghe e intense, innalzamento del limite delle nevicate e diminuzione del numero di giorni di neve fresca, precipitazioni torrenziali più frequenti. Un assaggio lo abbiamo vissuto questa estate, con le persistenti ed eccezionali piogge di luglio. Le conseguenti piene sono state un importante banco di prova per le misure adottate finora da Confederazione, cantoni e comuni. Le barriere di contenimento gonfiabili e la rimozione del legno alluvionale a Berna, le gallerie di scarico a Thun e Lyss, l’abbassamento del livello del lago di Sihl, nel canton Svitto, oppure l’aumento del deflusso dell’Aare a Bienne hanno permesso di prevenire inondazioni di maggiore entità, evitare vittime e contenere i danni. Per quanto riguarda invece l’aumento delle temperature massime, basta riandare con la memoria all’estate 2019 in cui è stata registrata un’ondata di calore senza precedenti che stando all’Ufficio federale della sanità ha causato 460 decessi in più rispetto al consueto. Un aumento della mortalità registrato anche nelle estati canicolari del 2003, del 2015 e del 2018. A soffrire sono soprattutto ammalati, anziani e neonati. Per difenderli dai pericoli delle canicole, dal 2005 MeteoSvizzera emana allerte canicola. Sul medio e lungo termine è tuttavia necessario adattare gli spazi di vita per lottare contro l’aumento delle temperature, soprattutto negli agglomerati. Camminare in centro città in un giorno di canicola è una tortura. Il caldo rimane imprigionato tra la strada e le facciate degli edifici. E nemmeno la notte riesce a riportare un po’ di refrigerio. Per ridurre gli effetti negativi sulla salute, causati dalle temperature elevate e dall’aumento della concentrazione di ozono nell’aria, l’Ufficio federale dello sviluppo territoriale promuove diversi progetti pilota in varie città elvetiche. L’obiettivo sono le cosiddette isole di calore. È un fenomeno che si verifica in quartieri densamente edificati. Le strade e i muri immagazzinano il calore, rilasciandolo di notte, l’alta densità abitativa impedisce la circolazione dell’area e l’assenza di aree verdi e piante fa schizzare la colonnina oltre i 30 °C, trasformando la città in un forno.

Per ridurre l’effetto delle isole di calore vengono promosse misure di pianificazione territoriale. A Sion, la città svizzera più toccata dal fenomeno, sono stati realizzati vari microprogetti. È stato creato un biotopo nei pressi di una scuola, il tetto di una casa è stato rinverdito per promuovere la biodiversità, un parcheggio è stato convertito in un salotto urbano con alberi, panchine e un laghetto, una strada è stata trasformata in un’oasi verde dove trovare rifugio nelle giornate di caldo intenso. Nel canton Argovia, in vari agglomerati urbani si sono realizzate cosiddette riserve climatiche piantando roveri o aceri campestri, che grazie alla loro folta chioma creano zone d’ombra e fanno evaporare centinaia di litri d’acqua al giorno, diminuendo in tal modo la temperatura circostante. In Ticino, un progetto triennale che si concluderà nel dicembre 2021 intende affrontare il problema del caldo insopportabile nelle aule scolastiche durante i periodi di canicola. Presso le scuole elementari e medie di Faido, esperti, bidelli, insegnanti e infermieri hanno il compito di individuare i luoghi più colpiti dal surriscaldamento estivo, proporre misure per combatterlo e promuovere campagne di sensibilizzazione.

Non ci resta che adattarci

Cambiamenti climatici - Alluvioni e morti in Germania, piene in Svizzera, incendi in Grecia e Italia, temperature tropicali in Canada. Il clima ci lancia segnali inequivocabili, servono provvedimenti di adattamento

/ 06.09.2021

di Luca Beti

di Luca Beti