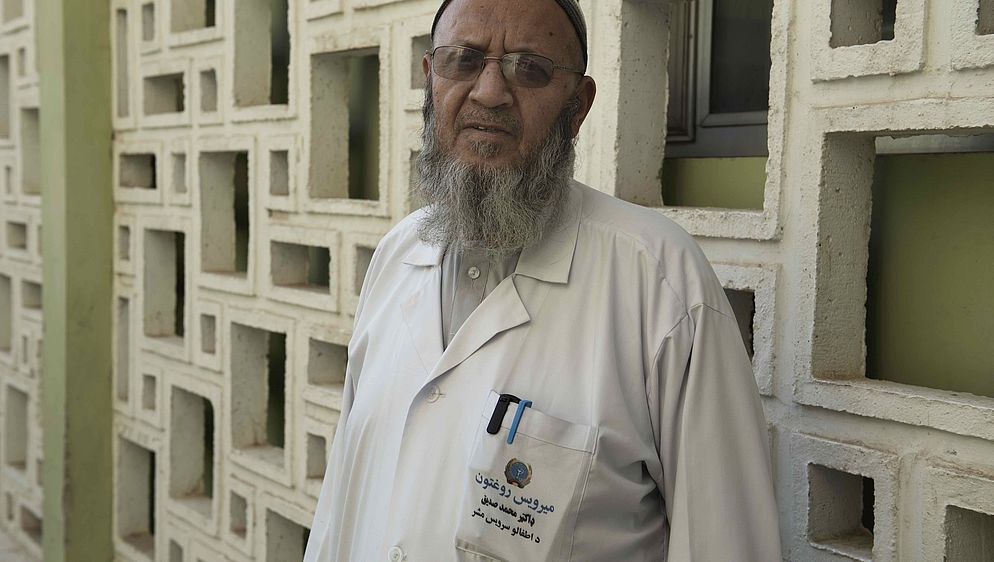

Il dottor Mohammad Sadeq ha l’aria stanca di chi non riposa da giorni. L’ospedale Mirwais, dove lavora, a Kandahar in Afghanistan, raccoglie tutti i pazienti delle province e dei villaggi circostanti. La parte pediatrica, quella di sua competenza, accoglie tre volte i pazienti che potrebbe ospitare. «Il nostro reparto può accogliere 155 bambini ma stamattina ne abbiamo 430». È così da mesi, dice Sadeq «ci sono due, tre, a volte quattro pazienti per ogni letto. E questo accade anche nei reparti di isolamento, in quelli per malattie infettive e in quelli che accolgono piccoli malnutriti». Esprimere numeri e statistiche non gli è sufficiente, così Sadeq cammina nei corridoi e mostra «i numeri» che poco prima ha elencato. Numeri che hanno i volti di bambini sofferenti e di madri che, a loro volta, affollano impotenti le corsie dell’ospedale. «Le temperature sono scese sotto lo zero – racconta – e ci sono persone che non sanno come riscaldare le case e tenere i figli al caldo. Si ammalano e arrivano qui a cercare aiuto. Ma molte volte, troppo spesso, quando arrivano è già troppo tardi».

Cinque mesi dopo la presa del potere da parte dei talebani l’economia afgana è al collasso: la Banca centrale afgana ha circa 10 miliardi di dollari di asset negli Stati uniti che per ora sono stati congelati e non utilizzabili dai talebani perché inseriti nelle liste americane dei gruppi terroristici. Quindi nessuna banca può far transitare denaro in Afghanistan se non a rischio di pesanti sanzioni. Lo stesso vale per i 440 milioni di dollari di riserve del Fondo monetario internazionale, anch’essi bloccati. «Per noi significa non avere stipendi, per le famiglie equivale a non sapere come fare a sfamare i propri figli», dice il dottor Sadeq, spiegando l’impatto delle sanzioni sulla popolazione civile. «Nella nostra comunità prima di agosto metà delle persone erano lavoratori pubblici, pagati in gran parte dai fondi internazionali. Queste persone ora hanno perso il lavoro perché invise ai talebani, o se lo hanno mantenuto non vengono pagati e devono scegliere se scaldare o sfamare i propri figli». Parla, il dottore, scorrendo le corsie dell’ospedale che sembrano un girone dantesco: bambini scheletrici, madri piangenti, neonati già circondati da mosche, col corpo freddo a un passo dalla morte, come Fathallah, arrivato con sua madre dalla provincia di Ghazni, con il morbillo. Non mangia, a malapena respira. I dottori, alla richiesta di aiuto della madre, rispondono: possiamo solo aspettare. E non hanno il coraggio di pronunciare la continuazione della frase: …aspettare che muoia.

L’Afghanistan sta scontando uno dei più grandi errori della guerra ventennale, cioè il fallimento nel costruire un’economia autosufficiente che ha portato, oggi, alla caduta libera finanziaria, a lavoratori non pagati e famiglie affamate. Il Governo del Paese è stato per anni (e quindi rimane) cronicamente dipendente dagli aiuti e incapace di generare entrate fiscali significative, con gravi ripercussioni su ogni aspetto della vita dei civili. Nel 2018 l’Afghanistan aveva più di 3135 strutture sanitarie funzionanti, secondo l’Organizzazione mondiale della sanità. Da quando i talebani hanno preso il controllo di Kabul e del Paese ad agosto, solo il 17% degli ospedali del Paese era funzionante. Babar Baloch, portavoce dell’Agenzia Onu per i rifugiati, ha affermato che 19 milioni di afgani vivono in uno stato di insicurezza alimentare e si stima che tale numero salirà a 23 milioni entro la fine dell’inverno. Con 9 milioni di persone prossime alla carestia, secondo un rapporto congiunto del Programma alimentare mondiale delle Nazioni unite e dell’Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura. Il Programma di sviluppo dell’Onu stima che fino alla metà del prossimo anno il 97% degli afgani potrebbe sprofondare al di sotto della soglia della povertà.

Dati alla mano, le organizzazioni umanitarie sostengono che le sanzioni internazionali contro i talebani stiano bloccando il cruciale flusso di aiuti verso un Paese che ne è storicamente dipendente. L’ostacolo più grande è che i donatori internazionali, che in precedenza avevano tenuto a galla il Governo afgano e la sua popolazione, sono riluttanti a soddisfare l’enorme bisogno umanitario per il timore che qualsiasi sostegno arrivi in Afghanistan fornisca potere indirettamente ai talebani, e dunque i soldi diano strumenti a chi sta imponendo una visione oscurantista dell’Islam e sta sistematicamente violando i diritti delle donne e delle minoranze. Il paradosso della fine della guerra, e della conseguente nomina del Governo talebano, è che i numeri della povertà e della malnutrizione non sono aumentati solo perché direttamente dipendenti dalle sanzioni, ma anche perché chi fino a pochi mesi fa non poteva spostarsi dai villaggi teatro di guerra, per farsi curare, oggi riesce a muoversi. «Il problema della malnutrizione c’è sempre stato – spiega ancora Sadeq – ma durante la guerra le persone non potevano muoversi per paura di attentati. Dalla mia prospettiva non è cresciuta la malnutrizione, bensì l’accesso dei bambini malnutriti agli ospedali». Il sottotesto è che non sapremo mai quanti ne siano morti in questi anni perché non potevano raggiungere cliniche mobili e ospedali, bloccati dai combattimenti.

La comunità internazionale ha usato finora la leva delle sanzioni per cercare di ottenere delle garanzie sul rispetto dei diritti umani da parte dei talebani che avevano garantito un Esecutivo inclusivo e invece stanno dimostrando, man mano che passano i mesi, di non essere diversi nell’esercizio del potere dai tempi del primo Emirato islamico, nella seconda metà degli anni Novanta. Lo raccontano le scuole chiuse alle ragazze, i divieti a muoversi se non accompagnate da un uomo, gli ostacoli per le donne nell’accesso al lavoro e la loro complessiva sparizione dalla vita pubblica. Per questo la diplomazia, nelle ultime settimane, ha tentato di intraprendere strade alternative: allarmati dai numeri i funzionari americani hanno allentato la stretta economica sull’Afghanistan liberando 280 milioni di dollari per il Programma alimentare mondiale e l’Unicef. Una somma, però, del tutto insufficiente a far fronte al rigido inverno afgano.

Settimana scorsa si è svolto a Oslo un vertice tra talebani e diplomatici occidentali (Usa, Francia, Germania, Norvegia, Italia e Ue). Il vicedirettore della cooperazione economica del Governo talebano, Shafiullah Azam, sostiene che sia un passo per legittimare il nuovo Governo di Kabul; sintesi smentita dalla ministra degli Esteri norvegese Anniken Huitfeldt. I talebani cercano la legittimazione diplomatica non solo perché ne hanno bisogno per mandare avanti la macchina dello Stato, ma anche perché si sentono sostenuti da una larga parte della popolazione. Consenso quanto mai evidente a Kandahar, seconda città dell’Afghanistan che è stata la capitale del primo Emirato islamico fino al 2001 e ha un’importanza simbolica visto che proprio a Kandahar, nel 1994, il Mullah Omar diede vita al movimento.

Il consenso si respira tra i giovani nelle piazze, che gridano la loro fiducia nei talebani, perché hanno «vinto la guerra contro gli invasori e riportato la sicurezza nei villaggi». Lo spiega Qarib, 25 anni, gli ultimi 5 passati a combattere. «Ho combattuto a Ghazni, Lashkar Gah e Kandahar, ho rischiato di morire solo per vedere Kandahar di nuovo in mano nostra, dell’Emirato islamico». Fathallah, un insegnante di inglese senza stipendio, gli fa eco: «L’Occidente ci ha bombardato e ora porta via i nostri soldi, ci hanno ucciso prima con le bombe e ora con la fame, solo i talebani garantiscono il bene del Paese». In strada, a Kandahar, non si vedono donne, né con il burqa, né senza. È preclusa loro ogni forma di vita pubblica. Molawi Abdul Ghafar Mohammadi è a capo delle unità di polizia della città da agosto, parla con i suoi uomini che lo circondano, armati: «Agosto è stato il momento della nostra indipendenza, abbiamo sconfitto chi è venuto ad occuparci. E oggi, come negli anni Novanta, non c’è nessuno, tranne noi, a pensare alle persone. Chiediamo per questo che l’Emirato islamico venga riconosciuto a livello internazionale. Non riconoscerci è una punizione per il popolo afgano, non per noi».