Non c’è dubbio che il ruolo degli Stati, da intendersi nella loro accezione più ampia di «amministrazione pubblica», sia notevolmente cresciuto, mutando rispetto alle forme più remote. Si pensi soltanto a quanto lontano possa ormai apparire un modello statale secondo il principio di «L’État, c’est moi!», dove era il sovrano (in questo caso, Luigi XIV) il fulcro del fabbisogno regolare, se non crescente, di finanziamento. Oltre a competenze nuove e dimensioni inimmaginabili, il settore pubblico è divenuto in tutte le Nazioni sempre più articolato fra i livelli di Governo territoriale. L’iperinterventismo statale, a cui la Grande Recessione e prima ancora la crisi economico-finanziaria globale ci hanno abituati, non è però frutto delle teorie economiche keynesiane (scomodate solo selettivamente): esso è piuttosto il risultato del carattere tentacolare (conseguenza dell’ampliamento dei sistemi di welfare) ormai presente in tutte le società post-moderne.

La garanzia di molti beni e servizi, ritenuti imprescindibili per i propri abitanti, ha da un lato attribuito all’ambito pubblico un rilievo inusitato, dall’altro lo ha inevitabilmente sovraesposto finanziariamente. Con ciò non si intende propugnare che lo Stato debba ritirarsi dalla tutela del bene comune e/o non compartecipare più alla fornitura di prestazioni essenziali (difficilmente compatibili con limitate risorse individuali) quali cure sanitarie, previdenza, istruzione o investimenti infrastrutturali. È altrettanto vero, però, che troppe mansioni nuociono al settore pubblico, che è divenuto in certe regioni d’Europa «datore di lavoro di ultima istanza» (employer of last resort), cioè fornitore sostitutivo d’impiego laddove l’economia locale sia difficile da vitalizzare. La pressione continua, a cui i Governi sono notoriamente sottoposti a fronte di scadenze elettorali, costituisce poi un incentivo (da non sottovalutarsi) per attribuire all’una o altra categoria sociale incentivi che saranno poi le generazioni successive a sopportare fattivamente per costi e sostenibilità.

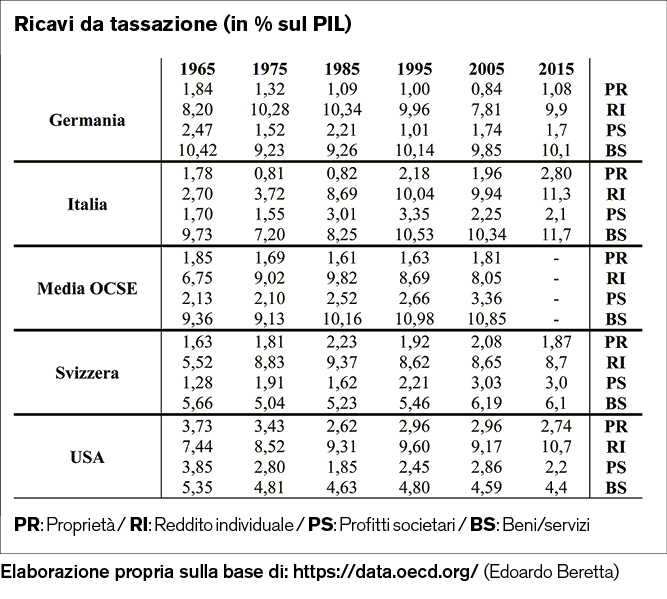

Uno sguardo ai dati statistici è sufficiente: ad esempio, la tassazione della proprietà è divenuta strumento assai rilevante in Nazioni legate «al mattone» quali l’Italia, con effetti nefasti, se combinati ad un mercato immobiliare provato dalla crisi. Anche l’imposizione del reddito individuale ha subito incrementi «trasversali» fra Paesi (minori nel caso di beni e servizi) che si pongono in forte contrasto con la stazionarietà, se non la diminuzione, del gettito relativo ai profitti societari. Si potrebbe a questo punto pensare che deregolamentazione e/o liberalizzazione di molti servizi sia la «chiave di volta» per ovviare a uno strapotere statale e al deterioramento delle finanze pubbliche. In realtà, è ironia della sorte che l’assenza di diffusi controlli (oltreché efficaci) prima della crisi abbia poi comportato spese ancor più elevate per i Governi chiamati a salvare attori economici considerati «sistemici»: si pensi, ad esempio, al caso dell’Irlanda, dove nel 2004 il rapporto debito pubblico versus PIL era pari al 28,2% e nel 2013 (fra salvataggi bancari vari) era salito al 119,5% per poi ritornare nel 2015 a «quota» 78,6%.

Quale soluzione perseguire, pertanto, per evitare che − una volta «davvero» esaurite le risorse disponibili − i successivi tagli alle prestazioni da erogarsi divengano «lineari», cioè coinvolgano tutti indiscriminatamente? Gli Stati dovrebbero comprendere che non tutti gli interventi sono necessari, ancor meno quelli legati a scelte autonome e libere degli attori economici. La direzione di massima, con tutte le doverose eccezioni del caso), dovrebbe essere che «chi sceglie paga». Allo stesso modo, i sussidi (seppur, talvolta, necessari) non possono essere considerati una soluzione durevole e soddisfacente in quanto si limitano a trasferire risorse e non a crearne. Se è lapalissiano che quest’ultimo obiettivo sia spesso di difficile realizzazione, è la stessa sostenibilità delle finanze pubbliche ad imporci di ridimensionare la logica del «palliativo» (se non «placebo»), che per ragioni elettorali appare ancora attrattiva, per imboccarne una più a lungo termine − benché consapevoli della non-immediatezza dei risultati. La smania di riconferma elettorale vi pone, però, un ostacolo significativo, sebbene resti da sperare che si possa trovare un Cincinnato «moderno», che dopo avere prestato la sua opera al Paese si ritiri a vita privata.