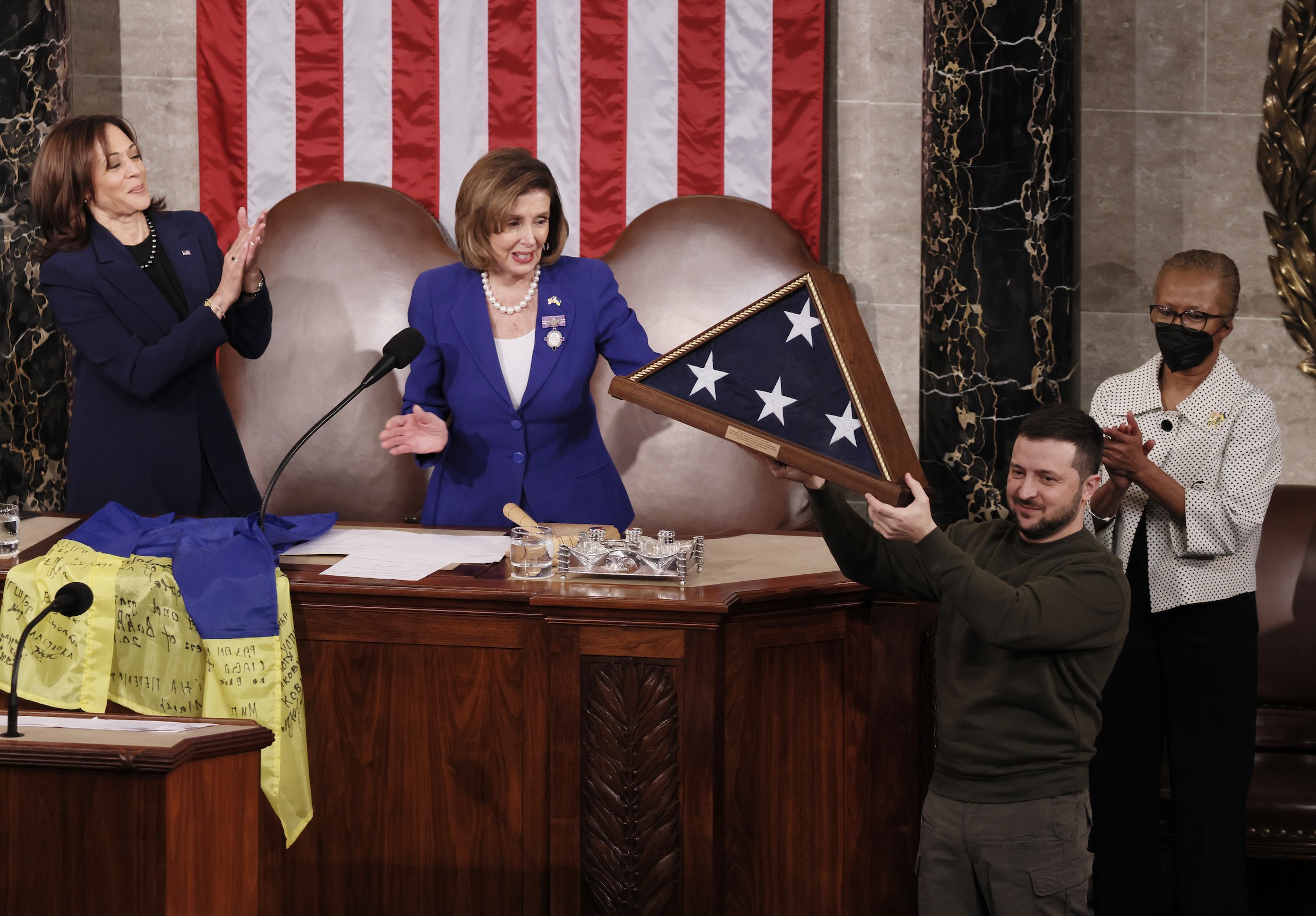

A Washington il 2022 cominciò con una miscela di lucidità e pavidità geo-politica. L’intelligence americana fu la prima a capire che la Russia avrebbe invaso l’Ucraina. La Casa Bianca avvisò gli europei, inutilmente: non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire. Però lo stesso Biden offrì a Zelensky di evacuarlo in Polonia: un gesto che equivaleva a dire a Putin «accomodati pure». Con un presidente in esilio l’Ucraina avrebbe resistito poco. Gli Stati Uniti all’inizio hanno sottovalutato la capacità di resistenza ucraina. Poi hanno corretto l’errore, sia pure restando al di qua di una linea rossa: Biden ha rifiutato una no-fly zone della NATO che avrebbe limitato la terribile pioggia di missili sul popolo ucraino. Il meglio di sé Biden lo ha dato con la politica delle alleanze. Ha costruito il fronte della condanna all’aggressione russa, ha mobilitato gli aiuti militari a Kiev, ha tenuto insieme l’Europa superando le esitazioni di Germania Francia e Italia. Nelle sanzioni ha ottenuto adesioni preziose in Estremo Oriente, da Giappone e Corea del Sud. Mancano all’appello tanti Paesi asiatici, africani e latinoamericani. Però non era scontato che la NATO fosse così compatta. Se si aggiunge la domanda di adesione di Svezia e Finlandia all’Alleanza atlantica, il bilancio geopolitico del 2022 si chiude con un guadagno per l’America che rinsalda il suo ruolo di guida delle liberaldemocrazie.

All’interno, il presidente più anziano nella storia degli Stati Uniti ha superato un test delicato. I pronostici indicavano una débacle per il partito democratico alle elezioni di novembre per il rinnovo del Congresso. In soccorso della sinistra è arrivato Donald Trump che ha imposto molti candidati repubblicani estremisti e scadenti. I democratici se la sono cavata perdendo la Camera ma conservando un’esigua maggioranza al Senato, un risultato che ha premiato l’ottimismo di Biden. Il precoce annuncio di Trump sulla sua ricandidatura nel 2024 fa sperare ai democratici un nuovo miracolo. Se ottiene la nomination repubblicana, Trump dovrebbe essere facile da battere. Se viene scartato dal Grand Old Party potrebbe presentarsi come indipendente, un altro disastro per i repubblicani. Restano le perplessità sul bis di Biden, vista l’età.

Per il momento possiamo archiviare gli allarmi sulla salute della democrazia americana? È un brutto vizio quello di descriverla moribonda solo quando si perdono le elezioni. La liberaldemocrazia più antica del mondo – nata nel 1787 – offre spesso uno spettacolo sgangherato e caotico, rissoso e brutale; e non solo nell’agghiacciante giornata del 6 gennaio 2021. Nessuna fazione è immune dal malcostume di demonizzare l’avversario, di descriverlo come un pericolo per la nazione, di delegittimarne le opinioni. Ma l’annuncio dei funerali della democrazia americana è prematuro.

Nel suo status globale l’America continua a godere di vantaggi ineguagliati. È l’unica potenza a possedere il «triangolo magico» degli imperi. Il dollaro è la moneta universale, perché ha dietro di sé l’economia più forte (il sorpasso cinese è rinviato) ma anche uno Stato di diritto che rassicura gli investitori. L’America gode inoltre dell’autosufficienza energetica, preziosa più che mai. Infine mantiene per adesso una superiorità tecnologica, che include le tecnologie militari; l’embargo di Biden sulle forniture hi-tech alla Cina cercherà di prolungare il più possibile questo terzo elemento di forza.

Meno visibili all’estero, ci sono altri due successi che la Casa Bianca ha incassato nel 2022. È riuscita a far passare al Congresso due manovre cruciali di politica economica. Una riguarda l’energia: 370 miliardi alle fonti rinnovabili, all’auto elettrica, più qualche sostegno alle energie fossili che resteranno essenziali per decenni di transizione verso la de-carbonizzazione. L’altra manovra, da 280 miliardi, rilancia la ricerca scientifica e dà aiuti di Stato per riportare sul territorio nazionale un’industria strategica come i semiconduttori, per ridurre la dipendenza dall’Asia. Nella gara con la Cina come nel sostegno alla reindustrializzazione, non mancano gli elementi di continuità con il Make America Great Again di Trump. Il filo comune è lo scenario della nuova guerra fredda. I bilanci su questo terreno si fanno nel lungo periodo. La prima guerra fredda durò 42 anni.

Un episodio minore ma emblematico ha chiuso il 2022: uno scambio di prigionieri con la Russia. Putin ha ottenuto la liberazione di un grosso mercante d’armi legato all’intelligence russa. Biden aveva la possibilità di far liberare un ex marine. Ha preferito scambiare il «mercante della morte» russo con una celebrity sportiva, una campionessa di basket: donna, nera, lesbica dichiarata, militante anti-razzista e spesso in feroce polemica contro il proprio Paese. La scelta è stata approvata o criticata, è comunque un segnale del clima culturale e delle nuove priorità. Questa America non pratica l’ethos guerriero e spartano in voga a Mosca e a Pechino.

I suoi avversari però hanno conosciuto un 2022 più difficile. Gli errori strategici di Putin sono stati marchiani, Xi Jinping ha gestito male la pandemia e la sua economia soffre. In Iran la parte più avanzata della società civile combatte un regime brutale e chiede diritti di tipo occidentale. Poiché i bilanci sono relativi, quello di Washington è uno dei migliori.

Il 2023 comincia in salita, con la banca centrale decisa ad alzare il costo del denaro finché non avrà domato l’inflazione. Storicamente molte strette monetarie hanno «curato» il carovita fabbricando recessioni. I due terzi degli americani si dicono pessimisti sul futuro del Paese.

Tornare indietro con la memoria al dicembre 2021 dà le vertigini. Un anno fa a quest’epoca un tema dominante dell’economia globale era l’intasamento della logistica a tutti i livelli, e le penurie conseguenti. Si notava il tremendo ingorgo dei porti americani, soprattutto quelli della West Coast, sopraffatti dalla ripresa dei traffici e della domanda di prodotti asiatici. Le navi facevano la coda, «in rada», perché il troppo traffico non poteva essere smaltito dai porti, e al largo di Los Angeles-Long Beach quel tratto dell’Oceano Pacifico era trasformato in un gigantesco parcheggio. I noli marittimi, sia per le navi che per i container, erano schizzati alle stelle contribuendo all’inflazione. Le consegne si allungavano, i ritardi negli approvvigionamenti si ripercuotevano a cascata su tutta la catena dalla fabbrica al consumatore. Scarsità, ingorghi, rincari, erano i temi dominanti. Uno dei settori più colpiti erano i semiconduttori, memorie e cervello di ogni prodotto elettronico. La produzione di microchip non riusciva a stare al passo con la domanda e questo creava altre scarsità fino a colpire l’industria dell’automobile, perché oggi una vettura è piena di semiconduttori.

Sono bastati dodici mesi ed eccoci in un mondo al contrario. Le code di navi sono sparite, al loro posto è già subentrata la situazione opposta: molti cargo portacontainer viaggiano semivuoti, gli armatori cancellano alcune rotte per mancanza di clienti.