Se ci sono verità indicibili negli archivi, di solito spariscono prima che qualcuno ci metta sopra le mani. Ciononostante l’apertura degli archivi della Chiesa argentina sugli anni della dittatura militare – dal 1976 al 1983 – rappresenta un’occasione per illuminare almeno in parte i tanti misteriosi anfratti ancora oscuri riguardo le relazioni intercorse tra le gerarchie cattoliche e i vertici del regime. Ricordiamo che dal 1978 in Vaticano regnava Giovanni Paolo II. Su richiesta di papa Francesco, avanzata appena eletto al soglio pontificio nel 2013, gli archivi in questione sono stati analizzati e digitalizzati da un gruppo di 25 studiosi dell’Università cattolica di Buenos Aires guidati da Carlos Maria Galli, a capo della Facoltà di teologia. Dalla ricerca sono usciti tre tomi intitolati La verità vi renderà liberi, in via di pubblicazione da parte dalla casa editrice Planeta (finora ha mandato in stampa solo il primo volume).

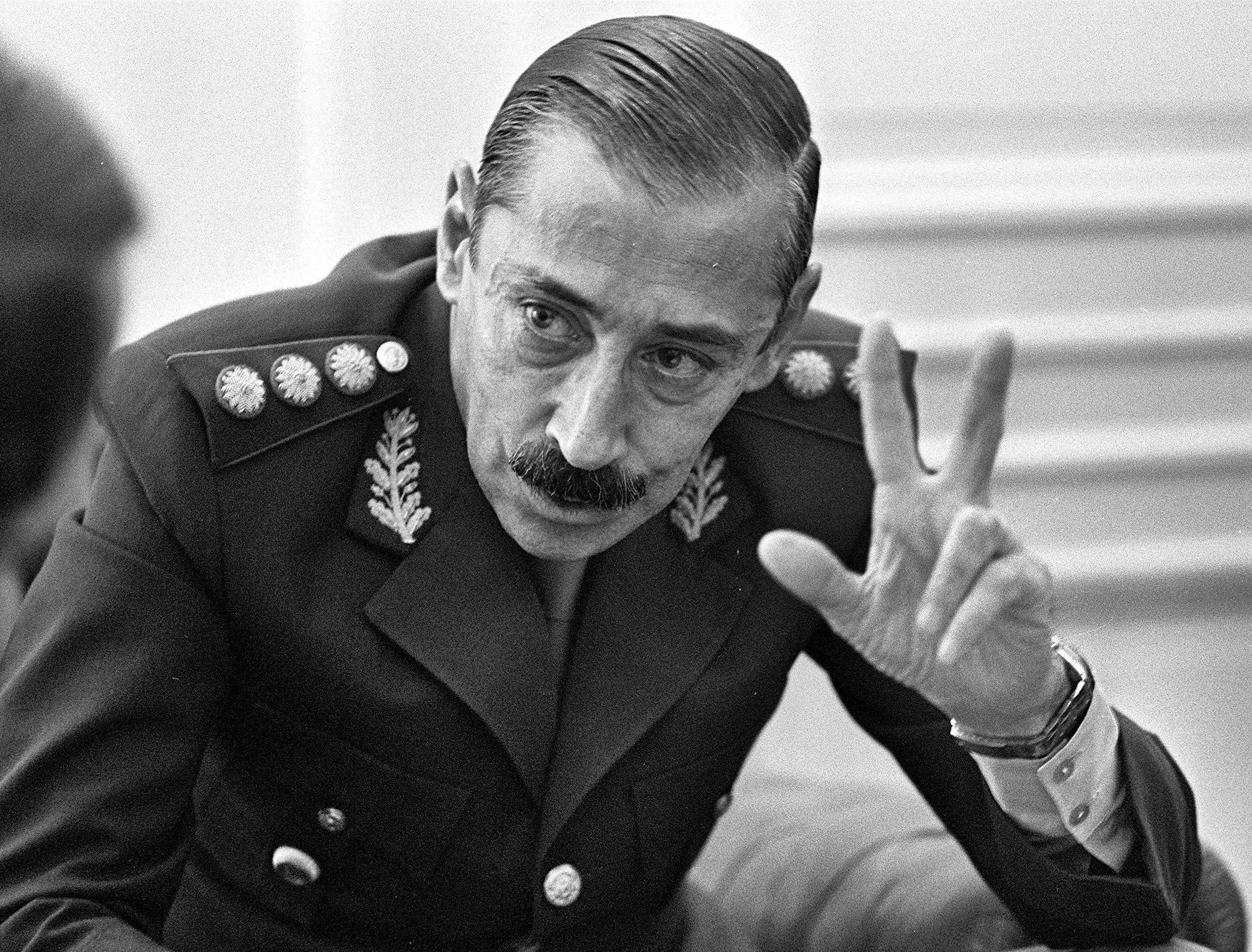

Quello storicamente più interessante pare essere il secondo. Si focalizza sull’atteggiamento mantenuto dall’Episcopato argentino e dalla Santa sede rispetto al terrorismo di Stato e, nel farlo, utilizza quasi esclusivamente documenti «declassificati» degli archivi della Chiesa. Normalmente il Vaticano mantiene il materiale di archivio segreto per almeno 70 anni. Ne sono passati in questo caso molti di meno. Dallo studio emerge, in modo sommesso, che la Chiesa fu pavida nei confronti dei militari al potere a Buenos Aires e che mai usò la sua forza pubblicamente per aiutare le famiglie dei desaparecidos che, una ad una, andarono a bussare alle porte delle istituzioni ecclesiastiche per chiedere in ginocchio informazioni su persone sequestrate dalle squadracce del generale Jorge Rafael Videla e scomparse nel nulla.

Non che ci fosse bisogno degli archivi per saperlo. Alla cronaca di quegli anni non risultano prese di posizione incisive della Chiesa contro il regime Videla che stritolò il Paese, facendo migliaia di morti e fino a trentamila desaparecidos. Ma lo studio degli archivi risulta utile a rivelare i carteggi tra le singole disperate persone che si rivolsero alla Chiesa e la Chiesa stessa. In 900 pagine ci sono i dettagli delle risposte date a circa tremila richieste di aiuto di familiari di vittime del terrorismo di Stato – 3115 nella sola Nunziatura apostolica di Buenos Aires, altre nella sede dell’Episcopato – materiale necessario a capire quali dei contatti tra prelati e militari furono registrati dagli archivi ecclesiastici. Anche se Carlos Maria Galli mette subito le mani avanti raccomandando di non creare «false aspettative» perché «negli archivi non c’è nulla di quello che i processi ai militari non hanno trovato». Interessanti però le parole usate dalla Commissione esecutiva della Conferenza episcopale argentina riportate nella prefazione. Ad aver percorso il cammino – si legge – di «questa ricerca della verità ci muove la necessità di chiedere perdono (…). Per quanto le persone che formano oggi questo corpo collegiale non siano le stesse d’allora, siamo coscienti che, in molte decisioni, azioni e omissioni, la Conferenza episcopale argentina non fu all’altezza delle circostanze».

Dai documenti si evince dalla fine degli anni Sessanta l’esistenza di «formulazioni morali» del Vicariato per la lotta antisovversiva. La parte golpista delle forze armate e della destra estrema argentina, i due poteri che poi realizzarono nel 1976 il colpo di stato a Buenos Aires, sostenevano infatti dal decennio precedente che la società ribollisse di tentazioni rivoluzionarie che andavano soffocate con la lotta «antisovversiva» che poi si rivelò pura eversione delle regole democratiche con mitra in mano e carri armati in strada. «Quanto era stato formulato a partire da un’etica astratta di principi cristiani per la guerra e concepito come estremo rimedio, al fine di restaurare la pace e l’ordine, finì per essere utilizzato come pratica comune amorale e pragmatica». Dal 1975 in poi nei centri di detenzione clandestini furono torturate e uccise moltissime persone, il terrore fu metodo consapevole di cui fu fatto un utilizzo meticoloso. Nonostante ciò tra il 1975 e il 1976, nel comune sentire condiviso tra i vescovi e una parte considerevole del clero argentino – si legge nel testo – «prevaleva la convinzione che le Forze armate fossero le uniche in grado di contenere nella società, inclusa la stessa Chiesa, l’infiltrazione marxista». Il lavoro di analisi ha riportato alla memoria di molti un’intervista rilasciata nel dicembre 1979 dal capo della giunta, Videla appunto, in cui lui, il capo supremo della fabbrica del terrore, dava delle persone che risultavano scomparse nel nulla la definizione plastica di «incognita»: il desaparecido «non ha entità, non c’è, né morto né vivo, è scomparso». Videla poi nel 2011 disse che i desaparecidos furono «il prezzo della vittoria», ma che il suo Governo volle che tutto ciò passasse inosservato all’interno della società argentina. Disse che non ci furono pubbliche esecuzioni perché temeva l’opposizione di Paolo VI.

Il lavoro edito da Planeta dimostra anche che Videla ebbe degli incontri privati con la Commissione esecutiva dell’episcopato e con il nunzio apostolico, monsignor Pio Laghi. Ai componenti della Commissione dell’episcopato disse che i desaparecidos si potevano considerare morti. Con il nunzio ammise la loro esistenza, in un numero tra i 2000 e i 3000. Di più alla Universidad catolica de Buenos Aires obiettivamente non si poteva chiedere.