Una coincidenza perfida, o una «congiura giudiziaria»: la serata finale della convention democratica, quella del discorso di Biden, ha coinciso con l’arresto di Steve Bannon che fu uno dei registi del clamoroso risultato di Trump nel 2016. Questo rafforza la sensazione che l’onesto Joe sia destinato a conquistare la Casa Bianca per ragioni di superiorità morale anzitutto. Una sorta di Mani Pulite all’americana, deve incidere un bubbone, ripristinare condizioni di normalità democratica, salvare le istituzioni repubblicane da una deriva verso l’autoritarismo, il malaffare, il governo dei mariuoli. Il rischio è di appiattire la scadenza elettorale sulla figura del demonio-Trump.

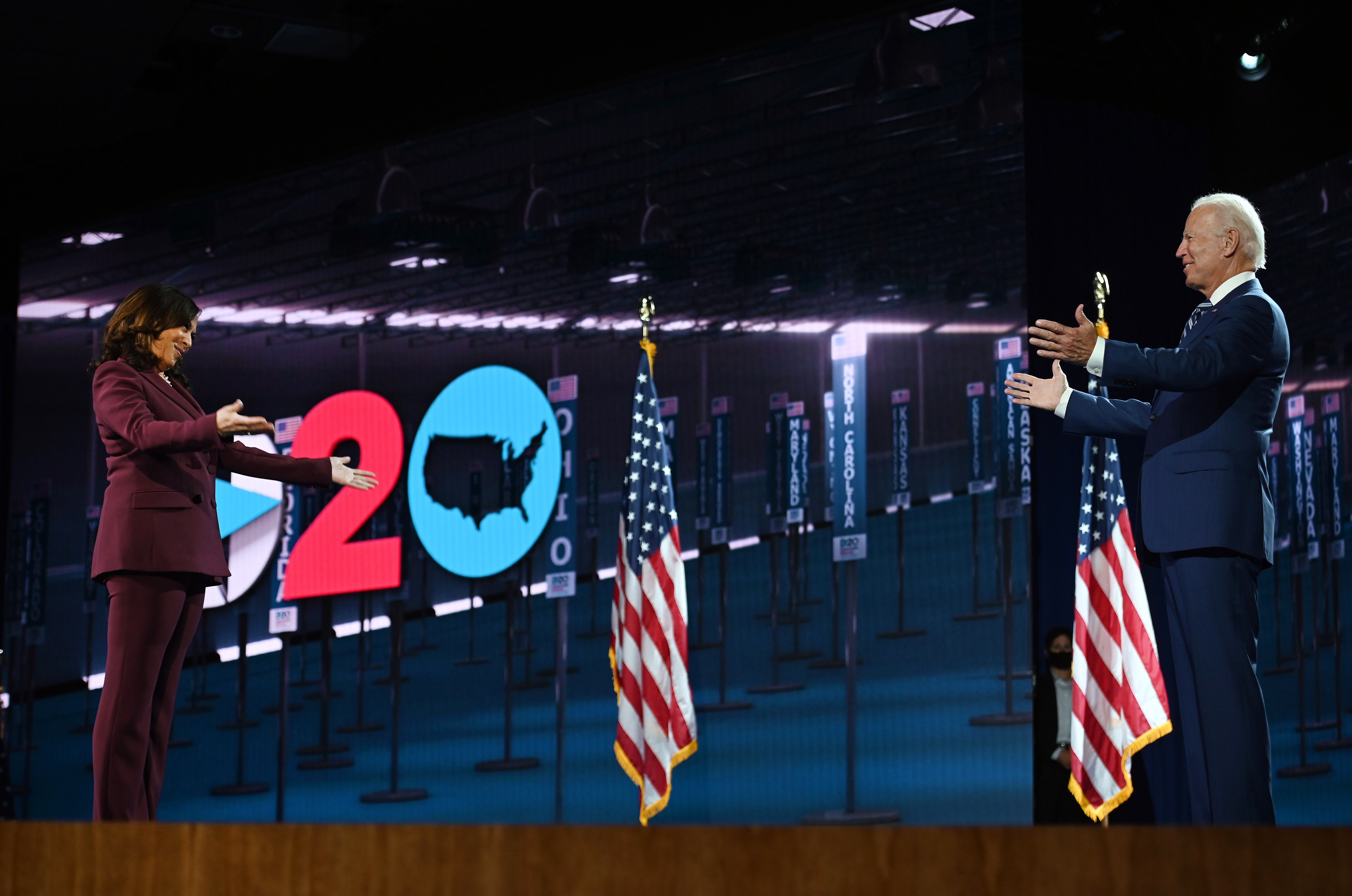

Gli opinionisti ironizzano sulla «convention in pigiama» che tutti hanno seguito restandosene a casa, ma c’è poco da scherzare: è un esperimento unico nella storia, riadattare le modalità della comunicazione politica rinunciando a quei raduni di massa che avevano una potenza simbolica evidente, aiutavano a lanciare slogan e programmi, fornivano adrenalina anche ai leader meno carismatici. Finora Biden ha tratto benefici da una campagna virtuale e poco visibile, perché gli è stata tolta ogni opportunità di farsi del male da solo con le sue leggendarie gaffe.

La non-convention democratica ha avuto scarsa attenzione per la lezione di Bill Clinton, perché è la più imbarazzante: la sinistra vince catturando il centro politico e il Sud geografico, può riuscirci se usa messaggi moderati e rassicuranti, non inseguendo le vecchie ricette a base di Grosso Stato Spendaccione. Il partito ha cercato di mettere in ombra Clinton, assegnandogli cinque minuti: un’umiliazione per un oratore carismatico che era abituato ad allargarsi senza limiti. Certo il 42esimo presidente degli Stati Uniti è diventato radioattivo per la generazione di #MeToo, per le giovani femministe che si riconoscono in Alexandria Ocasio-Cortez. La nuova leva ricorda di lui solo il peggio: la relazione sessuale con Monica Lewinski che gli costò un mezzo impeachment, l’amore per il denaro e i miliardari delinquenti (come il pedofilo Jeffrey Epstein), i conflitti d’interessi della sua fondazione filantropica che riceve troppi soldi da governi stranieri. È per tutte queste ragioni che Bill e Hillary divennero sinonimo di establishment, una macchina di potere dinastica capace di catalizzare le antipatie fino a provocare il rigetto: l’elezione del 2016 finì come sappiamo.

Ma c’è un altro Clinton di cui certi democratici hanno dimenticato le lezioni. È l’ex ragazzo «white trash», spazzatura bianca perché cresciuto in una famiglia di proletariato povero del Sud. È il capo che fece dimenticare la disastrosa presidenza Carter, spezzò 12 anni di dominio repubblicano (due mandati Reagan, uno di Bush padre). È il combattente che seppe individuare le priorità degli americani: «It’s the economy, stupid». È il revisionista-riformista, che voltò le spalle alla tradizione del Big Government, della sinistra tassa-e-spendi, diventando un modello per Tony Blair, Gerhard Schroeder, Romano Prodi. Certo, quella fu l’epoca delle privatizzazioni e della deregulation in cui si seminarono i germi di disastri futuri. La versione americana della Terza Via fu segnata da collaboratori di Clinton legati a Wall Street, come l’ex banchiere Robert Rubin che lui volle a capo del Tesoro. Fu il via libera alla speculazione selvaggia sui derivati, ai peggiori eccessi di Wall Street che avrebbero generato i crac del 2000 (Nasdaq, Enron) e soprattutto del 2008.

La presidenza Clinton vide anche la firma dei grandi trattati di libero scambio, dal Nafta al Wto, tutto ciò che è costato nel 2016 emorragie di voti operai, regalando la Casa Bianca a Trump. Ma incollare a Clinton le malefatte di quel periodo non è possibile senza ricordare il risvolto buono: gli anni Novanta furono anche un’Età dell’Oro con pieno impiego. Le diseguaglianze si dilatavano ma la loro percezione era attutita dalla crescita.

Barack Obama vinse due volte seguendo abbastanza il modello Clinton: tanto carisma personale, ma scelte politiche moderate. Per i democratici il dilemma è attuale. Hanno un disperato bisogno di riconquistare il potere, dalla Casa Bianca al Senato alla Corte suprema, per questo occorre ritrovare la ricetta per un consenso ampio. Ma basta vincere, se una volta riconquistato il governo lo si usa per lasciare inalterate tutte le storture sociali e le ingiustizie? Il sogno dei radicali è una vittoria-terremoto, con un riallineamento sismico dei valori dominanti, stile New Deal di Franklin Roosevelt. Capita, forse, una volta ogni secolo. Clinton offrì un modello diverso, che i puristi di oggi vogliono ripudiare. Ma prima bisogna vincere.

L’appoggio di Obama a questa convention è stato il passaggio più importante di tutti, non solo per l’immenso capitale politico che il primo presidente afroamericano della storia può spendere, la sua forza di trazione verso le minoranze e i giovani. Per lui portare Biden fino alla Casa Bianca significa anche chiudere i conti rimasti aperti, riparare gli errori compiuti. Per Obama lo scenario di questi ultimi due mesi e mezzo sembra un déjà vu: un presidente repubblicano conclude il suo mandato nel mezzo di una crisi economica spaventosa; se un democratico lo sostituisce gli toccherà gestire l’emergenza, far rinascere un’economia stremata.

È il sequel del 2008, quando Obama ereditò il crac sistemico dei mutui subprime; con l’aggravante di una pandemia tuttora in corso. Dodici anni fa Obama e il suo vice Biden dovettero prendere scelte difficili in pochissimo tempo, sapendo di non avere margini di errore. Come evitare che una maxi-recessione si avviti in una Grande Depressione? Allora fu evitato il peggio e l’economia americana ritrovò la crescita già alla fine del 2009. Però la fretta e l’imperativo di non correre rischi imposero prezzi pesanti. I banchieri furono salvati a spese del contribuente, senza pagare alcun prezzo. Le diseguaglianze continuarono a dilatarsi in modo abnorme. Le denunce del movimento Occupy Wall Street sull’economia fatta per l’1% dei privilegiati vennero dirottate dal Tea Party, una mobilitazione di destra che preparava l’avvento di Trump. La sinistra si era alleata con l’establishment, spalancando alla destra nuove opportunità di cavalcare la rabbia del popolo.

Obama-Biden scelsero come priorità di rimettere in moto la macchina dell’economia ad ogni costo, senza interrogarsi sulla legittimità di chi la guidava, senza intervenire sulle cause delle ingiustizie sociali. Prudente lo fu anche la riforma sanitaria, piena di compromessi col capitalismo delle assicurazioni e di Big Pharma. Infine non si aprì mai il cantiere delle grandi riforme fiscali, non si cercò di far pagare il giusto ai potentati del capitalismo, Silicon Valley in testa. Tutto questo ha contribuito a rendere possibile l’impensabile, cioè un Trump alla guida della più antica liberaldemocrazia. L’ala sinistra del partito in questi anni ha istruito un processo alla presidenza Obama, elencando tutte le delusioni: inclusa la piaga del razzismo nelle forze dell’ordine.

Una presidenza Biden e poi un seguito con Kamala Harris dovrebbero ricostruire dei ponti fra due Americhe che hanno perso ogni rispetto reciproco. Ricucire un tessuto di unità nazionale, di convivenza civile e di dialogo, è anche la premessa per ripensare la strategia delle alleanze internazionali, che Obama-Biden hanno visto deperire pericolosamente.

Se l’elezione è un referendum su Trump, il controcanto ai democratici è l’indice di Borsa che segna nuovi record storici e cancella tutte le perdite da Coronavirus: Trump se ne appropria come di un merito suo. Il messaggio dei mercati finanziari è un generico ottimismo sulla ripresa, però i democratici non possono dimenticare che l’economia rimane l’unico terreno sul quale Trump riscuote più fiducia dello sfidante. Biden rimane in testa ai sondaggi.

Ma esiste la possibilità che i sondaggi sbaglino come nel 2016? È utile ricordare perché quattro anni fa la quasi-totalità delle indagini demoscopiche davano Hillary vincente. La diagnosi di quel macro-errore è stata fatta, ne conosciamo tre cause principali. Primo: i campioni dei sondaggi sotto-rappresentavano l’elettorato senza titoli di studio, il più propenso a votare Trump. Secondo: nel 2016 esisteva una ritrosia a dichiararsi pro-Trump visto il disprezzo che circondava il candidato in ambienti «autorevoli». Terzo: quattro anni fa si arrivò al voto con una percentuale alta di indecisi, che all’ultimo momento voltarono le spalle a Hillary.

Gli errori del 2016 sono stati emendati? Sul primo punto i sondaggisti dicono di sì, sostengono di aver aumentato il peso dei non-laureati. Sul secondo: oggi è probabilmente diminuito il pudore degli elettori trumpiani, visto che è presidente. In quanto agli indecisi, oggi all’11% sono meno di quattro anni fa a quest’epoca. RealClearPolitics è la fonte più importante per osservare i sondaggi americani, cercando di evitare lo shock del 2016. Offre una media di tutte le rilevazioni, aggregandole la prima conclusione è questa: Biden conserva un solido vantaggio (7,7 punti) su Donald Trump.

Però l’evoluzione non gli è favorevole. Un mese fa quel vantaggio era superiore, attorno al 10%, quindi sembra esserci stata una rimonta del presidente in carica. Seconda osservazione, relativa agli Stati-in-bilico, quelli che nel 2016 crearono la sorpresa dell’ultima ora e fecero la differenza assegnando il collegio elettorale a Trump (benché Hillary avesse più voti in numero assoluto). Anche qui Biden è in testa, ma il suo vantaggio è di 4,3 punti quindi meno solido di quello nazionale.

Poiché il 2016 fu l’anno nero dei sondaggi, e Hillary pur data per favorita non conquistò la Casa Bianca, è interessante il paragone con le rilevazioni di quattro anni fa a quest’epoca. Biden oggi ha un vantaggio nazionale ancora superiore su Trump rispetto a quello di cui godeva Hillary. Però il presidente è messo un po’ meglio di allora rispetto allo svantaggio (apparente) di cui soffriva su Hillary negli Stati-in-bilico. Infine Trump è in una situazione meno disastrosa che nel 2016 per quanto riguarda la «favorability» cioè il giudizio generale degli intervistati sulla sua persona.

Gli errori da non ripetere

Elezioni USA - La recente Convention tenuta in modalità «virtuale» mostra la ferma volontà dei democratici di riprendere la guida del paese: i sondaggi per ora sono favorevoli, ma lo erano anche quattro anni fa...

/ 24.08.2020

di Federico Rampini

di Federico Rampini