Vi sono fondamentalmente due modi per descrivere il dibattito ‒ attuale, ovunque ‒ sui diritti (economici): da un lato vi è chi reputa che siano insufficienti (o mal distribuiti), dall’altro chi li ritiene persino troppi (se paragonati ai «doveri» come «una volta»). In altre parole, o sono considerati a ragione eccessivi o insufficienti. La realtà dei fatti è, però, difficilmente o «bianca» o «nera» quanto piuttosto complessa e variegata. Inutile menzionare che molti movimenti politici (fra cui quelli nazionalisti) facciano proprio leva su due timori da sempre diffusi nelle società, cioè che 1) la popolazione goda di diritti o opportunità insufficienti ‒ preferibilmente ancora, a beneficio di qualcun altro ‒ e 2) la situazione si lasci suddividere fra due attori (di cui, necessariamente, solo uno nel giusto). Tale «chiave di lettura» non è molto diversa da come si sono sviluppate svariate vicende storiche ‒ o le migliori produzioni cinematografiche dove più è netta la divisione fra «buoni» e «cattivi» più elevato è il successo. Purtroppo, a tale stato di cose ha anche contribuito l’oscillazione degli Stati fra iperinterventismo e laisser faire economico e ciò non necessariamente in epoche diverse, bensì anche a seconda dell’ambito di riferimento (o delle lobby di volta in volta dominanti). Intendiamoci: le ineguaglianze sociali (sempre maggiori nelle Nazioni evolute) si sono sviluppate nonostante lo Stato sociale ben radicato in molti Paesi europei e ciò in forza del fatto che il solo trasferimento statale a vantaggio dei più deboli mai abbia contribuito a renderli agiati. Semmai un simile agire ha contribuito ad impoverire i ceti medi, creando (al crescere della redistribuzione) le premesse per conflitti sociali quando è solo la diffusa creazione di ricchezza a consentire un’uscita vera e stabile dalla spirale di povertà. Nel contempo, gli Stati hanno ingenerato meccanismi di «diritto dovuto» (o «dirittismo») dove la popolazione ‒ oltre che il decisore pubblico ‒ ha perso di vista cosa le spetti davvero (o meno).

Il principio ‒ indipendentemente dalla condizione economica, familiare o altro ‒ dovrebbe essere sempre quello, per cui laddove il soggetto economico abbia compiuto una «libera scelta», essa non debba essere presa in capo dallo Stato ad eccezion fatta per settori strategici (quali educazione, infrastrutture, sanità etc.) o situazioni di emergenza. Ecco, invece, esservi amministrazioni locali e società semipubbliche che offrono servizi sempre più complessi (e che esulano dal loro core business dove sarebbero forse più efficienti) a prezzi di assoluto vantaggio, esponendole da un lato all’inevitabile giudizio dei cittadini aderenti a tali iniziative e dall’altro alla necessità di «spalmare» l’introito ridotto su altre voci e persone.

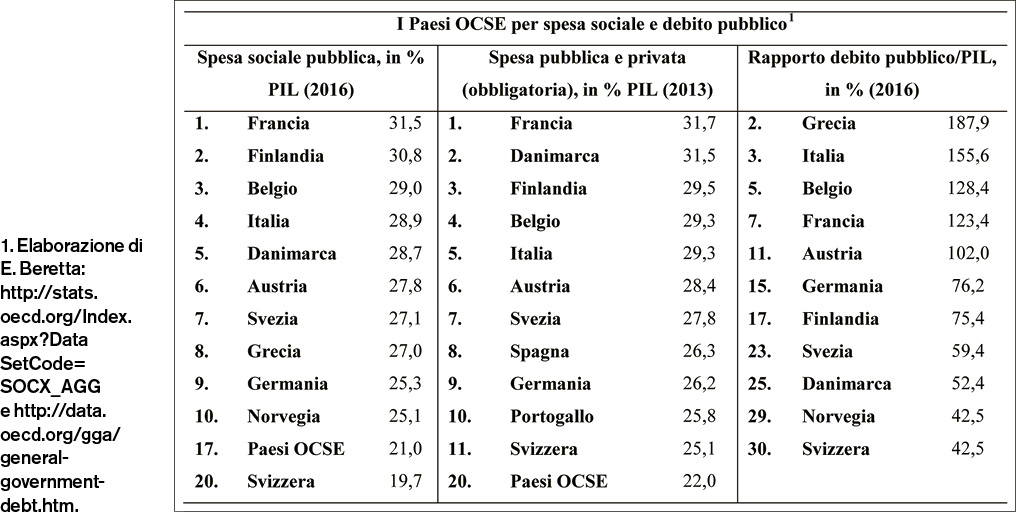

Il riferimento è a esenzioni o riduzioni ingiustificate, prezzi esageratamente «politici» e penalizzazione di ogni altro individuo non rientrante in certe categorie, con l’effetto che i primi giudichino e i secondi si lamentino. Gli esempi si sprecano e gli effetti economici sono palesi: 1) aumento strutturale del debito pubblico a fronte di miglioramenti sociali spesso non percepiti come tali, 2) conseguente riduzione delle prestazioni pubbliche (o innalzamento del prezzo di esse) con relativo malcontento generalizzato e 3) avvento di fazioni politiche sempre più alla ricerca di consenso «a tutti i costi» con il ritorno al punto di partenza di tale ciclo.

Ma, allora, come procedere? Si deve, forse, tagliare il welfare (dove una spesa maggiore non deve essere sinonimo di «efficienza»), «nutrendo» i «focolai» di scontento popolare? Nossignore, si tratterebbe di ricalibrarlo sul principio di «chi sceglie paga». Alcuni esempi: eliminazione di sconti (o similari) per beni/servizi pubblici non di necessità ‒ indipendentemente da età, condizione familiare ed economica etc. ‒ secondo il principio per cui nessun negozio (il fatto che sia privato non è rilevante) faccia pagare meno di quanto venga liberamente portato alla cassa. In cambio, però, gli Stati dovrebbero difendere gli ambiti specifici, per cui essi sono storicamente sorti. Integrando l’esempio di cui sopra, essi dovrebbero ‒ a mero titolo illustrativo ‒ esentare le pensioni da tassazione fintanto che l’erogato non corrisponda al versato (indicizzato al tasso d’inflazione), permettere il pensionamento volontario a qualsiasi età con rimborso del versato (indicizzato al tasso d’inflazione), garantire legalmente per le famiglie la conciliabilità delle stesse con il lavoro, fare sì che si sviluppi una cultura della gestione oculata dei propri risparmi, ecc. In altri termini, gli Stati devono tornare ad essere «garanti di diritti» senza sovrainterpretare il loro ruolo, ma incentivando lo sviluppo continuo di quel senso di responsabilità individuale alla base dell’affezione per la Nazione stessa.